2022年5月

薬剤師塾の今後の取り組み 5/26

薬剤師塾の今後の取り組み2022年5月26日

来月6月18日(土)から「基礎から学ぶ薬剤師塾」は13:30から開催します。なおこの会からは、まず最初に録画した講演内容を見ていただき、その直後にライブで質問を受けたいと思います。これは「これまでやった薬剤師塾を再放送してほしい」という要望によるものですが、ライブでの講演中に質問が入ると、質問者の了承なく個人の名前が明らかにされるため、再放送ができないからです。ですから再放送・アーカイブ放送になるものは今年の次回、6月以降に行ったもので質疑応答を除いたものが対象になりますが、下記に示しますように薬剤師塾は19-20回で1クールを終え、またほぼ同様のテーマを最初から収録し直す予定です。

「少人数でのディスカッション」の開催も要望は多いのですが、これも個人情報の問題がありますので、個人情報の使用許可・著作権などの問題で、実施することがむつかしいなと考えています。実際にはI&H株式会社内では薬剤師塾が終わった土曜日の16時から2時間の「平田塾」を開催して「少人数での症例検討会」をやっており、腎臓病に限らず、高血圧、糖尿病、慢性心不全、心房細動、感染症、虚血性心疾患などの症例に関する平田塾(少人数でのディスカッション)をやっています。今後とも、先生方のご意見、ご要望をいただくことによって「基礎から学ぶ薬剤師塾」をよりよいものにしたいと思っておりますので、ご意見、ご要望を頂ければ、幸いです。

今までの薬剤師塾とこれからの薬剤師塾の予定

| 回数 | 講演タイトル | 日時 |

| 01 | 薬剤師ってなに? | 2021.04.24 |

| 02 | 高齢者薬物療法について考える triple whammy処方への対応 | 2021.06.01 |

| 03 | 腎機能をしっかり見れる薬剤師を目指そう | 2021.07.06 |

| 04 | CKD患者の腎機能を守るための薬剤師の役割 ポイントは蛋白尿と血圧 | 2021.08.10 |

| 05 | 腎機能低下時に減量が必要な薬 根拠は尿中排泄率だけじゃない | 2021.09.07 |

| 06 | NSAIDsの腎障害 アセトアミノフェンに腎障害はある? | 2021.10.05 |

| 07 | SGLT2阻害薬の腎機能低下抑制作用とAKI防止作用 | 2021.11.02 |

| 08 | 初めての学会発表から、博士号取得までの道 | 2021.12.07 |

| 09 | 透析患者の薬① 基礎編 病態と薬物療法 | 2022.01.04 |

| 10 | 透析患者の薬② 応用編 合併症と薬物療法 | 2022.02.01 |

| 11 | 腎臓が何をやっているか①糸球体編 ようこそこの複雑で精密な世界へ | 2022.03.01 |

| 12 | 腎臓が何をやっているか②尿細管編 ようこそこの複雑で精密な世界へ | 2022.04.16 |

| 13 | 透析患者の便秘と下剤の適正使用 たかが便秘と考えないで!透析による虚血によって腸管穿孔することも |

2022.05.14 |

| 14 | 腸腎連関 心血管病変・腎機能を悪化させる尿毒素は腸内細菌によって産生される |

2022.06.18 |

| 15 | 透析を科学する CHDFの薬用量、透析後の補充用量ってわかります? | 2022.07.09 |

| 16 | 物性から薬物動態を理解してみよう 「動態=薬の顔・特徴」だと思えば動態なんて難しくない |

2022.08.13 |

| 17 | 広げてみようTDMの世界 薬剤師が主役になれる薬物療法 | 2022.09.10 |

平田への講演依頼に関しましては平田のメールアドレス

hirata@kumamoto-u.ac.jp までお気軽にご連絡ください。

大学での非常勤講師も可能です。「実務実習で代表的な8疾患」のうち高血圧、糖尿病、心疾患、感染症の4疾患の薬物治療学+腎疾患、輸液、TDMなどについて国家試験対策も含めを教えることができます。またsmall group discussionによる少人数の症例検討会なども実施可能です。

第 13回 基礎から学ぶ薬剤師塾 Q&A

第 13回 基礎から学ぶ薬剤師塾 Q&A

透析患者の便秘と下剤の適正使用

~たかが便秘と考えないで!腸管穿孔することも~

甲府城南病院 木下先生

Q.当院ではMgは外注になるためモニタリングされてるケースはあまりありません。CKD患者さまや高齢者で酸化Mgを使用する場合は、必ず医師にモニタリングをお願いした方がよろしいでしょうか?またどのぐらいの頻度でモニタリングをお願いしたら良いですか。

A.はい。定期的に測定することと添付文書や「適正使用のお願い」に書かれています。私のいた病院では透析患者ではMg剤の投与の有無に関わらず全員、2週間に1回電解質・腎機能を測定しており、その中のセットに血清Mg濃度も入っておりました。一般的には患者様の腎機能が低いほど、Mg剤の投与量が多いほど高頻度で測定すべきだと思いますが、私の経験では酸化Mgを6g/日も投与されて紹介入院となった患者さまでも血清Mg濃度が6mg/dLを超えたことはありませんでした。ただしこれはあくまでも平田の数少ない経験上のことです。

私が薬剤師塾で紹介したイレウスに至った便秘に対してクエン酸マグネシウム34g(クエン酸塩なので多いように見えますがカマグ4.5g分です)を投与された後期高齢患者では血清Mg濃度16.6mg/dL と著明に上昇して嗜眠状態、血圧は50mmHg未満になっていますが、これは結腸内圧上昇によって結腸が菲薄化しバリア機能が失われて通常は吸収されにくいMgが直接血中に移行した可能性があります。腸管内圧が上がると結腸が伸びて薄くなって著明な炎症所見を示します。そして結腸のバリア機能が失われるとMgだけでなく、腸内細菌や吸収されない薬剤のバンコマイシンも重症偽膜性大腸炎患者では59µg/mLと当時の偽膜性大腸炎患者の世界最高濃度になったことを経験しました。ということで、あくまで平田個人の見解ですが、数日間も排便がないため、下剤や浣腸の大量投与などによって腸管内圧が増大すると、結腸の菲薄化や結腸の炎症によるleaky gut状態化で、もともと吸収されにくいMgが極めて吸収されやすくなって致死性の高マグネシウム血症になりうるのではないかと考えています。

望星薬局 加藤博昭先生

Q.高マグネシウム血症に関して、一点質問させて下さい。センナ等の刺激性下剤による”大腸メラノーシス”の有無が、酸化マグネシウムの腸管からの吸収に影響を及ぼす可能性等はあるのでしょうか。

A.平田が薬剤師をやっていたころは結腸が内視鏡で見ると黒くはなるが、深刻な症状は経験したことがない、何も起こらないという認識の医師がほとんどでした。ただしよく調べてみると最近では大腸粘膜が傷害され、色素の正体はリポフスチンと言って、刺激性の下剤で大腸粘膜が傷害され、死滅した細胞をマクロファージが貪食することで、リポフスチンが沈着して黒くなるとありました。これが炎症であればleaky gutを起こしMgが吸収される可能性はないわけではないと思います。ただし腸管内圧の急上昇による虚血性腸炎や結腸穿孔は非常に激烈で耐えがたい腹痛を呈しますので、Mg剤服用中なのに2週間排便がないので高圧浣腸またはプルゼニドやラキソベロンの大量投与をしてleaky gutを起こすとMgだけでなく、結腸内の様々な細菌が血中に移行します。これによって死亡したら敗血症と診断するか、虚血性腸炎と診断するか、腹膜炎と診断するか・・・・。そしてたまたまMg濃度が15mg/dLのような高値になって心停止あるいは呼吸停止したら、高マグネシウム血症と診断するかもしれません。これも平田個人の見解ですが、本当にMg剤が悪いのではなく、腸管の炎症がMgの腸管透過性を亢進させているだけかもしれません。

鹿児島市立病院 薬剤部 中村成志先生

Q.モビコールは溶解して使用する必要があると思うのですが、水分制限がある患者においては溶解の水分量による影響はどの程度あるとお考えでしょうか。適切な溶解量であれば吸収される水分量はほとんどないと考えて問題ないでしょうか。

A.硬結便がない患者さんであれば、ニフレックに比べればモビコールの水分量は少ないです。成人の最大用量はモビコール配合内用剤HDで3包あたり360mLです。水を多く含んだ便が排泄されれば脱水気味になると思いますし、効果ない場合にもマクロゴール4000が浸透圧下剤作用を示して腸管に水分が移行すると思いますので、あまり問題になる水分量とは思えません。ただし溢水が気になる症例であれば飲水を伴う下剤以外を選択すれば問題ありませんね。

I&H 薬事課 那須先生

Q.Ca型レジンに良いところは無いのでしょうか?

A.低カルシウム血症気味の方、下痢気味の方にはCa型の方にはよい選択になると思います。Na型は低カリウム血症にもなりやすいので、マイルドなCa型を選びたいということもあるでしょうし、心不全で水分貯留に敏感な医師はNa型を嫌がると思います。

川崎幸病院 市本先生

Q.本日の講会内容についての質問です。刺激性下剤を連日何錠も服用されている患者さんについて、刺激性下剤を頓用にしたり使用量を減量できないかと思うのですが、その際に別の下剤を追加し刺激性下剤を中止してしまっていいのか、徐々に減量するほうがいいのかなど、アドバイスを頂きたいです。

A.下剤は抗凝固薬のようなハイリスク薬ではありませんので、徐々に変更しても、一度に全面的に変更しても、どちらでも構わないと思います。平田はプルセニド10錠以上/日服用中の患者と医師を説得して中止していただき、ソルビトールに変更していただき、毎日、排便が得られるようになった症例を数例経験していますが、ほとんどの症例で1回7.5mL(粉末で5g相当)のソルビトールを1日2~6回程度で効果があり、1日6回を超えたソルビトールが必要な患者さんは皆無でした。ただしソルビトールは腸内細菌に利用されるため腹鳴・放屁の副作用を訴えることがあります。

宜野湾記念病院 後藤夏美先生

Q.168cm43kg85歳男性でCr0.65でVCM初回投与設計を行ったところ、実測値が26.7µg/mlと大きく外れた為、VCM投与終了後、Cys-Cの測定を依頼しました。その結果2.19mg/l、体表面積未補正eGFRcys21.27ml/minとなりました。腎機能低下時はeGFR≒CCrと考え、次回TDM時にはCCr20ml/min程と考え(使用しているTDMソフトがCCrをもとに推算します)この結果を活かせるでしょうか。この薬剤師塾をきっかけにCys-Cの測定提案ができました。この結果を正しく活かしていくために先生のご意見をお聞きできれば大変ありがたいです。

A.血清Cr値を測定すると腎機能正常と思っていたのにTDM結果は高トラフ値なので、血清Cys-Cの測定をしたのはお見事です。少し訂正すると腎機能低下時はeGFR≒CCrではありますが正確にはeGFR=推算CCr×0.789の関係です。ただし問題になるのが使用しているTDMの解析ソフトのデータが2000年以前のものを利用して作成されていれば推算CCrを使っていたとしてもこの推算CCrのCr測定がJaffe法によるもの(CCrJaffe)なのか、酵素法によるもの(CCrEnz)なのか、あるいはこれらが混在しているものかが不明です。2000年以降は日本での血清Cr値はほぼ酵素法に代わりました。CCrJaffeであればeGFR≒CCrとしても構わないと思いますが、より正確に推算するには酵素法で測定した血清Cr値に0.2を加えて推算CCrを算出するとCCrJaffeが算出されます。TDMの解析ソフトのデータがCCrEnzであればそのまま計算して構わないと思います。

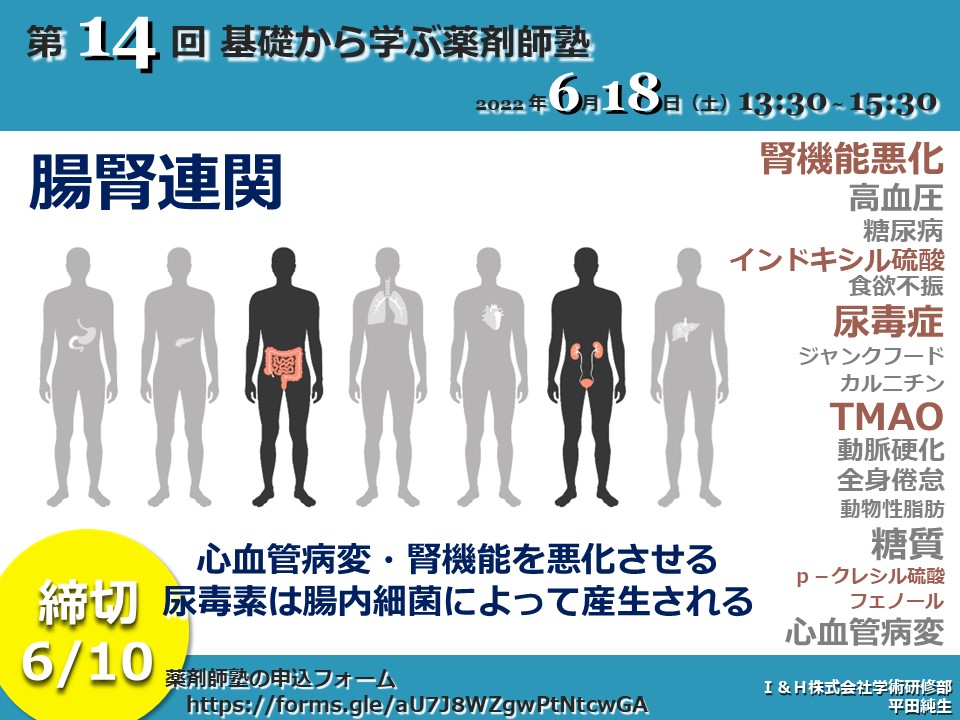

第14回 薬剤師塾 開催案内

第14回 基礎から学ぶ薬剤師塾 2022年6月18日(土)13:30から15:30まで の申し込みを始めます。今回より皆さんの要望により土曜日13:30から15:30に変更します。今回のテーマは「腸腎連関~心血管病変・腎機能を悪化させる尿毒素は腸内細菌によって産生される~」です。

腸脳連関という語句はほぼ確立しており、うつ、不安、自閉症などは腸内細菌叢と関連することが明らかになっていますが、腎機能悪化、心血管病変、動脈硬化の進行、尿毒症の悪化なども腸内細菌叢と関連することが確立しつつあります。例えば血液透析でカルニチンは極めて除去されやすいためカルニチン欠乏になりがちですが、経口カルニチン製剤の吸収率は20%以下と低いため、安易な投与はTMAOという尿毒素を産生し、これは腎排泄性であるため、腎機能低下患者では蓄積し、動脈硬化を進行させ死亡率にも影響します。たんぱく源となるトリプトファン、チロシンなども尿毒素源になりうるのです。今回はこれらの問題について考えたいと思います。

参加を希望される方は 申し込みフォーム に記入のうえ、送信してください。

薬剤師塾となっていますが、医師・看護師など医療従事者であれば参加可能です。ただし薬剤師塾への参加者は、ぜひ学会発表を目指している方に参加していただきたいと思います。そしてその先には原著論文を書くんだという大きな夢を持つ人になっていただきたいと思います。300名まで参加可能ですが、最近の登録者数は200名を超えていますので、早めに登録してください。