2022年1月

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -6位-

【6位】あなたの体は9割が細菌: 微生物の生態系が崩れはじめた

Alanna Collen著 文庫版1210円、単行本¥2,200

平田が小学生のころの1960年代に友人で喘息、アトピー、花粉症を持っていることを見たことも聞いたこともありませんでした。そして20年後、僕が父親になった1980年代に恵まれた2人の子はともにアトピー性皮膚炎、それが治るとアレルギー性鼻炎や喘息になりましたし、同学年の子供たちの約半数がこのようなアレルギーマーチになっていたように記憶しています。このたった20年間に何が変わったのでしょうか?日本が豊かになったとともに食事の内容が豊かになり、欧米化したことや加工食品や化学物質が増えたことなどがとりざたされています。

2019年の2月に腸内細菌叢に興味を持っていたのでアランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌微生物の生態系が崩れはじめた」という非常に興味深い本を読みました。第2次世界大戦後に抗菌薬が広く開発され、おかげでその当時の死亡率第1位、2位であった肺炎や結核などの感染症が著しく減少しました。これは非常に喜ばしいことでしたが、逆になぜかアレルギー性疾患や1型糖尿病やリウマチなどの自己免疫疾患、日本人には少なかった肥満やクローン病(欧米の1/10)や尋常性乾癬(日本で0.1%、世界で3%)、うつ病などの心の病や大腸がんも大幅に増えました。腸は免疫反応を抑制する働きがありますが、自己免疫疾患は腸内細菌叢の悪化によって起ることが動物実験で解明されています。

そしてこれらのうち大腸がんを除くといずれも、なぜか若年発症の病気であり、これらに加えて生活習慣病と言われている2型糖尿病、CKD、心不全、脳卒中、高血圧、がんも増えましたが、これらは小児期の過体重が1つの原因ではないかと言われています。これらの病気の増加は欧米で始まりましたが、日本でも同様の現象が起こっているのはカロリー過多による肥満だけではなく、食事の欧米化によって日本人が古くから摂り続けてきた食物繊維や発酵食品の摂取不足が、腸内細菌叢を変化させたことが原因ではないかと思うようになりました。

一般的な風邪のほとんどはウイルス感染であり、抗菌薬は効果がないことからも、不要な抗菌薬の使用は避ける必要がありますが、これらに対してバイオアベイラビリティが低く、通常の軽度感染症では不要な、そして効きにくい第3世代セフェム系経口抗菌薬を気軽に処方する医師がいて、薬剤師も抗えないことも原因ではないでしょうか? 腸内細菌叢の研究は20世紀までの培養法から21世紀以降、遺伝子解析法(ダイレクト・シークエンス法)に変わり、腸脳連関が確立し、腸腎連関についても究明されつつあり、腸内細菌叢が様々な病気と関わっていることが明らかになってきました。ヒトの細胞数37兆個に対し、腸内細菌数は健康な人では1000兆個あります。つまり人間は自分の細胞の9倍以上もの微生物が腸内に居させていますが、おそらく透析患者では、食物繊維・水分・発酵食品の摂取不足によって、その多様性が失われているために、生じる合併症をこれから解明する必要があるのではないかと考えます。

だって腎機能を悪化させ、心血管病変を発症させる尿毒素のインドキシル硫酸、p-クレジル硫酸、フェニル硫酸、トリメチルアミン-N-オキサイドなどはアミノ酸やカルニチン、レシチンを基質にして、腸内細菌の持つ酵素によって産生されているのですから。

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -7位-

【7位】サピエンス全史 上下 文明の構造と人類の幸福

Yuval Noah Harari著 単行本 各巻¥2,090

僕が一番よく読む本は歴史ものなんです。若いころは司馬遼太郎の歴史小説にはまって、夢中になってほとんどを読みつくし、特に幕末物が好きでした。今は日本史だけではなく、世界史も中国史もどれも面白いのですが、この本に関しては人類史のとらえ方が独創的なのことに惹かれました。

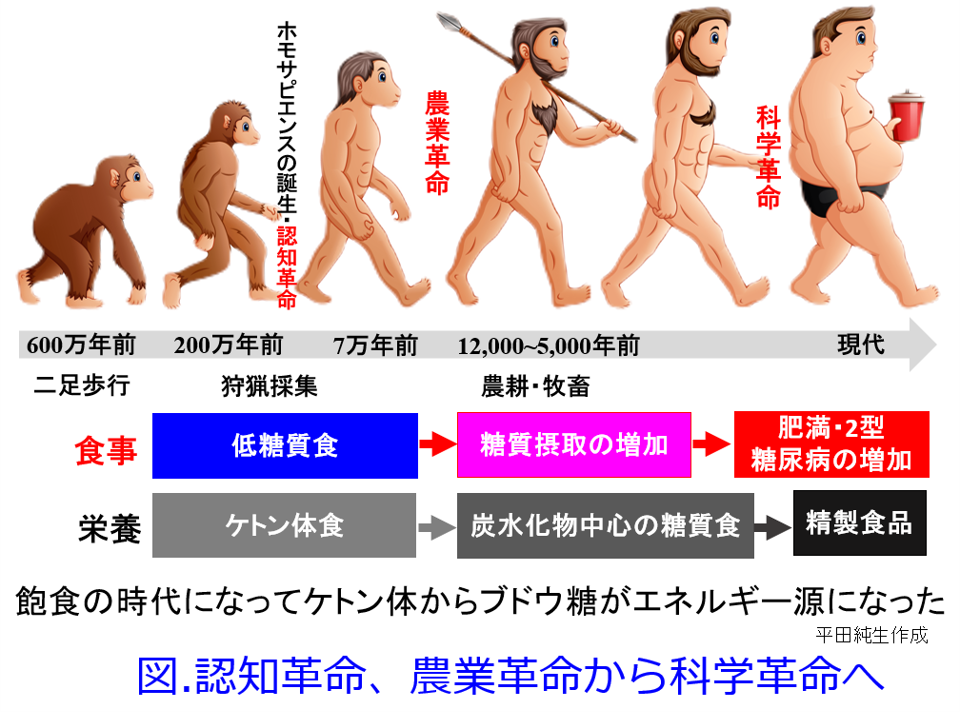

イスラエルの歴史学者で哲学者ユヴァル・ノア・ハラリの、世界で1,200万部を超えるベストセラーです。なんとこの方、平田よりも22歳若い45歳です。ヒトは決して最強の動物ではないのに、ホモ属の中でなぜサピエンスだけ生き残り、世界を支配できるようになったのか?そして歴史で示される限り、ずっとずっと国家間の争いが絶えないのか?約7万年に起きた「認知革命」、約1万2000年前に起きた「農業革命」、そしてわずか500年前に始まった「科学革命」でヒトの歴史を理解します(図)。

「○○のために団結する」ことができたのはホモ属の中でサピエンスだけだった。これが「認知革命」で、○○とは国家、宗教、法律、会社などが入りますが、これらはすべてヒトが作り上げたフィクション(虚構)なのです。お金も人間が発明したストーリーでヒトはそれを信じています。そして自ら作り上げたフィクションによって人類は協力しあうことができて最強になったというのです。そして様々な巨大な動物種をほとんどすべて絶滅に追いやったのはサピエンスの仕業だったのです。

「農業革命」は人口を飛躍的に増大したが、果たして人を幸せにできたのでしょうか?ほとんどのヒトがその体型からは慣れない姿勢での長時間労働によってヘルニアや腰痛で苦しみ、階級や差別を生み、特権を持ったわずかな人のみの飽食や搾取が始まりました。狩猟採集生活の方がヒトの体型にあっていたし自由で刺激的だったのです。結局、小麦や米はヒトを豊かにしてくれたのではなく、サピエンスが小麦や米によって家畜化されたのです。

「科学革命」では人類の科学技術は政治や産業界の求めに応じて飛躍的な発展を遂げ、医療や遺伝子工学や、コンピュータなどの電子機器の発達などに伴って人類を非死(事故やけがによって死ぬので不死ではない)の境地に導きつつあります。

今やヒトは神の領域に入りつつあるわけですが、精神面での発達はほとんどなく、狩猟採集生活をしていた時期よりも後退している可能性があります。自分たちの欲望をコントロールすることもできていないのですから。今、「わたしたちは何を望みたいのか?」という疑問に直面しています。

「人間って何?」という深い疑問に対して、これまでの固定観念が崩れ、新たな思考が広がり、人生観を変えるかもしれません。サピエンス全史が人類の過去について、そしてハラリ氏の新作ホモ・デウス(神のヒト)は飢饉、疾病、戦争という問題を解決した人類の未来について予言したもので、これも考えさせられます。また、ジャレド・ダイアモンド氏による「銃・病原菌・鉄 1万3000年にわたる人類史の謎」も併せて読んでみたい書です。

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -8位-

【8位】FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング著 単行本1,980円

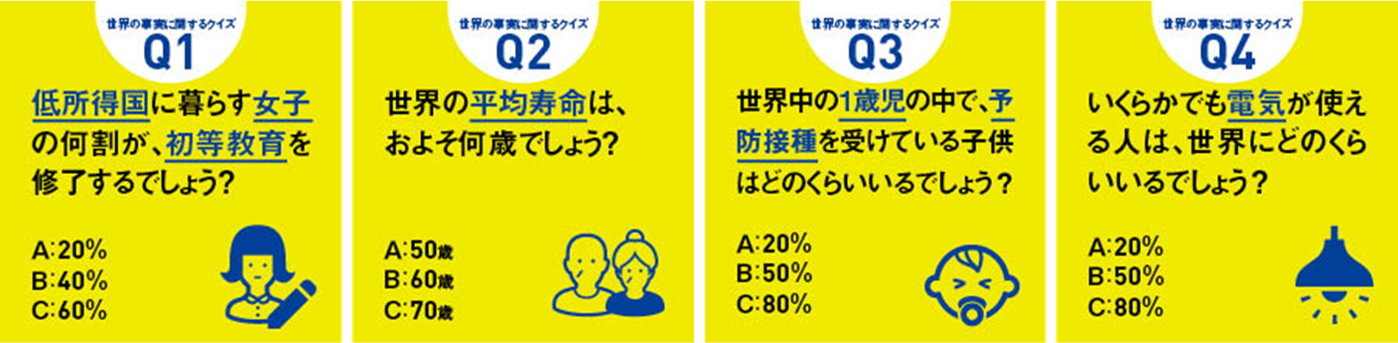

東南アジアやアフリカと聞くだけで「貧困にあえいでいる国や人々」ときめつける人が多いですよね。しかも賢い人、教養のある人ほど思い込みに陥りやすいらしいのですが、世の中は時代とともに良くなっているのです。ニュースや、マスコミは一部の悲惨な部分を映し出しているので、それに惑わされている方が多いらしいようです。「ファクトフル(FACTFULL)」というのは、「事実に満ちている」という意味ですが、実際には当たり前のことをまだまだ理解していない人が多いのです。

「10の思い込み」は人間がもつ以下の10種類の本能(認知バイアス)をあげています。すなわち、1.分断本能、2.ネガティブ本能、3.直線本能、4.恐怖本能、5.過大視本能、6.パターン化本能、7.宿命本能、8.単純化本能、9.犯人探し本能、10.焦り本能のことです。

例えばこんな内容の問題(正解は下に)

3択問題13題について回答した識者の正答率はチンパンジー以下だったというのです。チンパンジーが適当に選んでも3択問題では33.3点を取れますから、その正答率は30%以下だったということです。テレビや新聞などのマスコミは世界で問題になっている部分ばかり見せるから、飢餓難民や貧困問題がどこにでもあるように見てしまい、「世界は悪くなりつつある」と思い込んでしまいますが、実際には世界は良くなりつつあるのです。僕もオンライン英会話でアフリカのジンバブエ、ウガンダ、ケニア、東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、ウクライナ、アジアのネパール、フィリピン、インドネシア、中米のコロンビアやハイチなどの決して経済的に豊かではない国々(日本の1/5~1/10以下の年収です)の英会話教師と、じっくり話をする機会があります。でも決して貧しさはみじんも感じさせない、心豊かな人々に出会うことができます。思い込みや偏見は捨てて、人と接したいものです。

Q1.現在、低所得国に暮らす女子の何割が、初等教育を修了するでしょう?

正解:C60%

Q2.世界の平均寿命は現在およそ何歳でしょう?

正解:C70歳

Q3.世界中の1歳児の中で、なんらかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょう?

正解:C80%

Q4.いくらかでも電気が使える人は、世界にどのくらいいるでしょう?

正解:C80%

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -10位~9位-

【10位】キクタンメディカル 6 薬剤編

高橋 玲著 単行本 ¥3,080

コルヒチンって英語ではコルチシンって発音しないと通じないって知っていました?だってつづりはcolchicineですから。コルヒチンってドイツ語読みだったんだってということが自然にわかります。これがあると国際学会の英語、日本の学会での外人講師の講演も分かりやすくなる。そして海外の専門家とディスカッションできます。

キクタンメディカルはこのほかにも1.人体の構造編、2.症候と疾患編、3.診療と臨床検査編、4.保険医療編、5.看護とケア編があり、すべて音声DL付きなので通勤時間にスマホで聞くことができます。そして医学用語、薬学用語、医薬品名などが身に着いたら、海外で実際に薬局に行って薬剤師に会うと様々な情報を得ることができます。タイではトラマドールや抗菌薬、グラニセトロンなど、ほとんどなんでも薬局で入手できるので、薬剤師のレベルが驚くほど高いです。ただしオンライン英会話の講師陣が口をそろえて「タイ人の英語の発音はひどい」と言っていましたが、僕が実際に出会ったタイの薬剤師はみんな素晴らしい発音をしていましたし、薬についても日本人薬剤師と比べても非常にレベルの高い情報を持っていました。

ただしこんな本は実際には要らないかもしれません。英語版のYoutubeで最新の医学情報を聞けば、発音は身に着きますし、日本でのWeb講演会よりも素晴らしい内容のものに出会えますから。これは日本語文献にもえいることで、英語文献を読みこなすことができれなければ、単純に考えても2%足らず(日本の人口/世界の人口=1.2億/79億)の情報しか入ってこないことになります。だから英語論文を読みましょう。そして海外の医療従事者と、積極的に会話できるようになりましょう。

【9位】夢をかなえるゾウ1

水野敬也 著 単行本 ¥1,595

インドの神様ガネーシャが「夢をなくした平凡な会社員」に成功に導く人生の秘訣を教えるというもので、内容的には他のビジネス書と大差がないのですが、なぜかガネーシャという、関西弁で見た目はゾウの「いい加減なおっさん」が「何より大事なのは、『実行すること』。実行に移した人は必ず成功出来る。理想の自分になれる。」と言うと、妙に説得力があります。自分を変えようとしたら、自分に興味があって誰かの役に立つための、そして正しいと思っていることのために一歩踏み出すこと、そして継続することだ。止まっていれば変わることなく追い抜かれるだけだから。

講演会や学会の時に医師は分からないことは「恥ずかしい」と考えずに積極的に質問してきます。薬剤師ってなんで講演後のディスカッションに参加しようとしないのでしょうか、講演が終わってから列を作って個人的に質問しに来るんでしょうか?そしてWeb講演会でもライブ感のあるディスカッションが見どころなのに、チャットでしか質問しないのでしょうか?これらは一例ですが、今の薬剤師には覇気がないです!だから、この本を「引っ込み思案な薬剤師」にこそ読んでもらいたいと思っています!

第1回 薬剤師塾Q&A

第 9回 基礎から学ぶ薬剤師塾(2022年1月4日) アンケート結果

1月4日の講演『透析患者の薬①~基礎編 病態と薬物療法~』はひどい出来でした。大変申し訳ありませんでした。1回目の「薬剤師とは?」もかなり時間が押して、 ひどい内容でしたが、今回も準備不足がたたり、詰め込みすぎて無駄な話題も多かったため論点が絞れなかったと反省しています。

ひどい内容でしたが、今回も準備不足がたたり、詰め込みすぎて無駄な話題も多かったため論点が絞れなかったと反省しています。

アンケートで「18時開始が早すぎる」という意見が多くみられました。次回は日時が決まっておりますので、変更できませんが、次々回からは18:30開始または土曜日の13時開始というオプションを提案したいと思います。皆様のご意見によって3月から開始日時の変更を考えてみたいと思います。

また、スライド資料を配布してほしいという方が多いのですが、これは勘弁してください。1つの理由は以前、皆さんの理解向上のため、講演会で事前にPDFを配布していたのですが、平田オリジナルの図表を無断盗用する方が少なからずいます。学会で明らかに平田が作ったスライドのPDFから切り取ってそのまま盗用する人、雑誌社などから依頼された総説論文で、そのまま盗用する人、少しだけ修飾して盗用する人が後を絶ちません。このブログで公開した図を改変して使用する場合も、せめて引用論文くらいには入れてほしいと思います。とはいえ、私自身は薬剤師塾で使っている写真や図表はできるだけ、iStockなどから購入しているのですが、NETで拾ってきた写真や図表やイラストを薬剤師塾で使わざるを得ないこともあるのですから、文句は言えたものではないのですが、引用先は記載するようにしています。近年、このようなNETで拾ってきた写真や図表を配布することも問題になってきておりますことをご理解していただければと思います。

第1回 薬剤師塾Q&A「透析患者の薬① ~基礎編 病態と薬物療法~」

Q.今回の内容とはかけ離れていますが、リコモジュリンⓇは重篤な腎機能障害で減量との記載があります。目安にする投与量をご教授いただければ幸いです。

A.リコモジュリンⓇの添付文書によると常用量は「1日1回380U/kgを約30分かけて点滴静注する。重篤な腎機能障害のある患者には、患者の症状に応じ、適宜130U/kgに減量して投与すること」となっています。

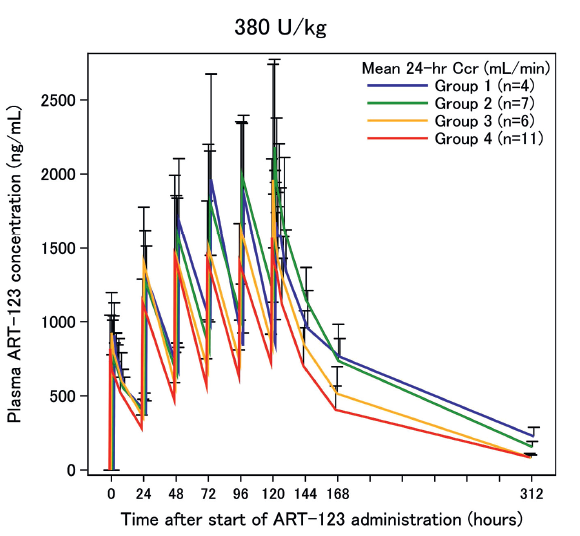

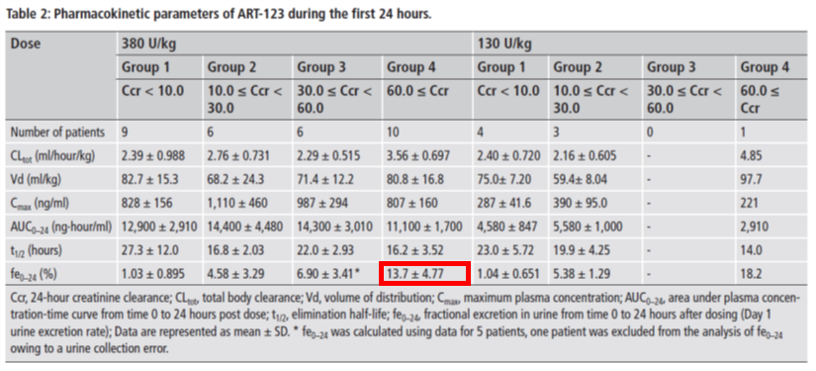

この根拠として添付文書では尿中未変化体排泄率73.6%と高いための減量基準だと思いますが、Hayakawaら1)は組換えヒト可溶性トロンボモジュリン(ART-123)を腎機能正常者から末期腎不全まで腎機能の異なる患者に380U/kgを投与しても血清ART-123濃度は末期腎不全でも腎機能正常者でも差がなく(右図)、忍容性も高かったことを報告しています。

その結果の表(下の表)から腎機能正常者に常用量を投与した際の24時間の尿中未変化体排泄率は13.7%となっています。ただし半減期が16.2時間なので、この値はやや過小評価になりますが、添付文書の尿中未変化体排泄率73.6%は明らかに高すぎます。MW52,124Daと高いので、糸球体基底膜を70%以上もすり抜けられないのでは?という疑問も生じます。おそらくART-123だけではなく、そのフラグメントのペプチドも一緒に測定していたためではないかと考えられます。悩ましいのはこのような報告が出ても、日本の添付文書は変わらないことです。長くなりましたが、答えは「リコモジュリンⓇは腎機能低下患者でも減量する必要なく1日1回380IU/kg, 30分点滴で構わない」です。

日本腎臓病薬物療法学会の出版している日腎薬誌の特別号、いわゆるグリーンブックはこれらのことがすでに記載されています。このグリーンブックは2年に1回の改訂で、今年の春に発行されますが、学会会員はこれとポケットブック(現行版3,960円)が無料で郵送されますので、学会の会計年度の9月1日以前、つまり8月までに入会されれば、大変お得です。

1)Hayaawa M, et al: Thromb Haemoast 117: 851-859, 2017

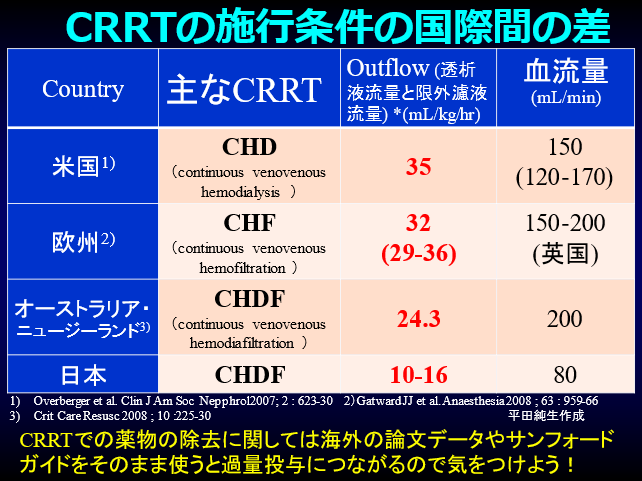

Q.CRRTの用量について質問に答えていただき、ありがとうございました。各国のCRRTによるクリアランスと薬用量で比例計算などで参考量を求められればと思い、質問させていただいたのですが難しいのですね。また、改めて勉強していこうと思います。勉強不足で見当違いな質問をしてしまったかもしれませんが、少しずつでも成長していければと思います。これからも、よろしくお願いします。

A.CRRTとは持続的腎代替療法、日本ではCHDFのことですね。皆さんも悩んでいる問題だと思いますが、ただ1人、質問していただき、心より感謝申し上げます。僕が目指している薬剤師塾は一方向性の講演会ではなく、「塾」ですから、本当にわからないことをぶつけてほしいし、それをみんなで話し合うような熱い討論ができれば理想的だと思っています。前々回の薬剤師塾「初めての学会発表から博士号取得までの道」で、言わせていただきましたように(スライド)、講演会を視聴するとき「1受講者であっても講演会は演者との戦いの場と思え」、僕は40歳以降、臨床薬剤師としてはとても遅いスタートでしたが、こんな心がけで講演会に臨むことによって速やかに実力をつけることができました。「薬剤師塾」も学会も、勉強会も講師だけじゃない、皆さんと一緒に創るもの、「講師がつまらなかったら、ディスカッションで盛り上げてやる」くらいの気持ちをもっていただきたいと思っています。

Q.糖尿病患者さんへの服薬指導に悩みます。自覚症状はないし、薬飲んでいるからと、食改善しない。透析になると、辛いんですよとつい言ってしまいたくなります。どのように指導したら良いでしょうか?透析前の方が食事制限がキツいとは、驚きでした。

A.透析導入前には様々な電解質異常、尿毒素の蓄積による尿毒症症状が現れやすくなるため、食事制限は非常に厳しいです。透析導入すると電解質異常、尿毒症症状は透析によって是正されて、軽減しますので、食事制限ははるかに楽になります。リン制限はたんぱく制限につながりますので、栄養状態の悪不良な高齢透析患者に強いるのは栄養不良で予後を悪化させるだけでなく「生きる楽しみも奪う」ことになります。

保存期に「疲れやすくて何もしたくない、食欲もない」という方が透析導入後に「頭がしゃきっとして倦怠感がなくなって、すごく元気になった。こんなことなら早く透析していたらよかった」という声を何度も聞いたことがあります。若年の慢性腎炎の方ではこのような方がほとんどですが、糖尿病で高齢者の方ではこのような目覚ましい改善が得られるとは限らないのが現実です。でも患者様の希望を失わせるような服薬指導をしていると「透析なんてしたくない、透析するくらいなら死んだ方がましだ」という辛い患者様を増やしてしまいます。

透析導入だけではありません。早期のCKD患者様には「CKDが進行すると心筋梗塞や脳卒中で突然死する危険性が高いです。低下した腎機能は元にもどらず、低下すれば早死にします。厳しい塩分・蛋白制限をしなくては・・・

腎機能が悪くなると一生、透析を続けなければなりません。」なんて間違いではありませんが、患者様を暗くして生きる喜びを奪ってしまう服薬指導です。

僕は「軽度の蛋白尿が早期発見できてよかったですね。これからの治療、頑張りましょう!」とかARBなど(今だったらSGLT2阻害薬も)が投与されたら「この錠剤を1日1錠飲のむだけで蛋白尿を少なくして、腎臓が悪くなるのを防げます。しかも心筋梗塞や脳卒中になるのも防いでくれます。月に1回必ず受診すれば一病息災でかえって長生きできるかもしれませんね」という明るい服薬指導を心がけていました。

Q.CHDFの場合、濾液流量が日本の速度より早い場合、それに合わせて腎機能を考え、尿量を足して考えれば良いんでしょうか?

A.サブラッドⓇを置換液+透析液として使用したCHDFの場合、ほぼ血清濃度と同じ廃液が得られます。だからCHDF自体のクレアチニンのクリアランス(CCr)は濾液量(廃液量)と等しくなります。20L/日の廃液が得られたとするなら、CCr 20L/日=13.9mL/minになります。患者様の腎機能が実測CCrで30mL/minであれば(若干血清Cr値がCHDFで低めになりますが、そこは大目に見ても問題ありません)、この患者さんに腎排泄性の薬物を投与する場合、30mL/min+13.9mL/minで43.9mL/minの患者様の投与量を投与すればよいことになります。

海外のCRRTはサブラッドⓇの代わりに透析液を浄化して大量置換をしていますので、これらの報告は参考にしない方がいいです(スライド)。

Q.HDFはHDに比べ、実際どのくらい行われてるのでしょうか?質問意図がずれたら申し訳ありません。

A.いえいえ、非常に良い質問です!HDFは2016年のオンラインHDFの保険適応とともに患者数が伸びています。2020年末の調査によると全透析患者34.8万人に対し、16万人近くがHDF患者です(2015年は44,527人なので5年間で3倍以上です!)。そのうち11.1万人がオンラインHDFをやっています。オンラインHDFではサブラッドⓇを使わず、浄化した透析液を大量に使って大量の濾過を行いますので、大きい分子量のものが除去されやすく、痒みやイライラが、不眠など様々な尿毒症症状が消失し、様々な合併症が改善しやすいといわれていますので、患者数が増えているのはうなづけます。

Q.透析導入前は必ずクレメジンⓇを使用されているのでしょうか

A.必ずしも処方されていません。クレメジンⓇについてはCAP-KD試験というRAS阻害薬服用のSCr<5mg/dLの460人を対象に56週間のRCTの結果が2009年に報告されました。エンドポイントは透析導入、腎移植、死亡、SCrの2倍化またはSCr6mg/dL到達としましたが、1次エンドポイントで差が認められませんでした1)。この結果からクレメジンⓇの処方率は上がっていないと思われます。クレメジンⓇカプセルというのみにくい製剤を使用したため、アドヒアランス不良があったのかもしれませんが、クレメジンⓇ群はeGFRの低下率を有意に遅延したという結果も得られています。

1)Akizawa T, et al: Am J Kidney Dis 54: 459-467, 2009

Q.透析患者でカルニチンが欠乏した場合に、食物からの摂取には限界があり、カルニチン補充療法になるかと思いますが、カルニチンの投与期間の目安はあるでしょうか?ご教授いただくと幸いです。

A.カルニチンは羊肉、乳製品などの動物性食品に多く含まれます。確かにわが国の透析患者さんは平均年齢約70歳と高齢化は著明で肉をたくさん食べられないでしょうから、欠乏すれば補充する必要があると思います。カルニチンは長鎖脂肪アシル補酵素A(CoA)エステルを筋細胞のミトコンドリアに輸送するために必要で、欠乏すると低血糖、筋壊死・ミオグロビン尿・脂質蓄積性ミオパチー、筋肉痛、脂肪肝、心筋症を伴う高アンモニア血症を引き起こすことがあり、透析患者ではESA抵抗性貧血などの原因になるとされています。投与期間の目安については分かりかねますが上記の症状がないのに、漫然と投与を継続すべきではありません。アシルカルニチン/遊離カルニチン比(AC/FC)が正常では≦0.25ですが、>0.4 の場合は二次性カルニチン欠乏症として投与継続の判断としてもよいかもしれません。

薬剤のエルカルチンⓇFF錠の吸収率は11.2-16.3%ですが、食物として摂取すると75%と高いです。ということはエルカルチンⓇ錠の80%以上は腸を通って糞便中に排泄されるか、心血管病変を悪化させる尿毒素のトリメチルアミンN-オキサイドの原料になる可能性がありますので(◆連載◆腸腎連関gut-kidney axis~腎機能を悪化させる尿毒素Ureic toxinの蓄積には腸内細菌が関わっている~ 第11回図12参照)、できれば食物から摂取することが望ましいのですが、十分な摂取ができない場合には「1回300mg錠を1日2回などの低用量から投与を開始する」よりも「エルカルチンⓇFF静注を週3回HD後に1回10~20mg/kgを静脈側透析回路に注入する」方法の方が尿毒素を増やさないためにはよいのではないかと思っています。

Q.今日の講演でCHDF患者さんのCCrは13.9+その患者さん自身のCCr。寝たきりの場合は蓄尿した尿バッグから測れますが、寝たきりでない人も蓄尿して測ったほうがいいですか?

A.CHDFは1日中ベッドで施行されますので、寝たきりになります。寝たきりでないCHDF患者はいません。寝たきりになると個人差があり1日1-4%、筋肉量が減少し1)、平均67歳では10日間で20%減少する2)と報告されていますし、ICU患者では1週間に20%程度の筋肉が減少し、特に人工呼吸器を装着するとさらに呼吸筋が著明に減少します3)。同様にICUに入っているCHDF患者は日に日に筋肉量が減少しますので、腎機能の過大評価が問題となります。

逆に特に若年のICU患者では輸液や血管作動薬の投与などの影響によってARC(過大腎クリアランス)になることもあり4)、本当に腎機能が非常に高いこともありますので、蓄尿して実測CCrを測定することは、腎排泄性ハイリスク薬を投与するときの腎機能評価では非常に重要と思われます。

寝たきりでない人の畜尿は病院のトイレ(畜尿室)で患者名の書かれた畜尿容器に尿を貯めて測ります。入院患者ではよほど認知症の進行した方でない限り、蓄尿忘れはないと思います。

1)Müller EA : Arch Phys Med Rehabil 51 : 449-462, 1970

2)Kortebein P, et al:. JAMA 297 : 1772-1774, 2007

3) Liano-Diez M, et al Crit Care 2012; 16: R209

4) Udy AA, et al: Clin Pharmacokinet 49: 1-16, 2010

また講演依頼に関しましては平田のメールアドレスhirata@kumamoto-u.ac.jpまでお気軽にご連絡ください。

★SGLT2阻害薬 テキストダウンロード

『SGLT2阻害薬』のテキスト(PDF)ダウンロードができます。

SGLT2阻害薬 目次

第10回 薬剤師塾 開催案内

第10回 基礎から学ぶ薬剤師塾 2022年2月1日(火)18時~20時まで の申し込みを始めます。今回のテーマは前回の続編で「透析患者の薬~応用編 合併症と薬物療法~」です。

透析患者は高リン血症、二次性副甲状腺機能亢進症、腎性貧血、高カリウム血症、アシドーシス、尿毒症と腸内細菌叢の変化・腸腎連関、高血圧、低血圧、腸管穿孔と便秘といった多彩な合併症の問題を抱えています。今回は透析患者の病態とそれに対して用いられる薬物療法の基本について解説します。

参加を希望される方は 申し込みフォーム に記入のうえ、送信してください。

薬剤師塾への参加者はどなたでも構いませんが、ぜひ学会発表を目指している方に参加していただきたいと思います。そしてその先には原著論文を書き、海外の学会で発表し、英語論文をまとめて博士号を取るんだというような大きな夢を持つ人になっていただきたいと思います。300名まで参加可能ですが、最近の登録者数は200名を超えていますので、早めに登録してください。

2021年12月22日、20時より2時間、株式会社ネクスウェイの主催するアスヤクLIFE研修会に783名登録していただき、多くの参加者の方々から質問をいただきました。これらの質問及び回答を、司会進行していただいた株式会社バンブーの松村歩美様からご承諾いただき「平田の薬剤師塾」の画面上で回答させていただきます。

2022年以降の「基礎から学ぶ薬剤師塾」でも、参加者の皆様からこのような質問を受け付け、参加された皆様のご意見や感想、ご要望などをお伺いしたいと思っています。

また株式会社バンブーの松村歩美様は「薬剤師カモ―ンTV」というYoutube番組に出演されており、保険薬局の方にはとっても役立つ内容のテーマに取り組んでいます。内容も堅苦しくなく、明るく楽しい進行をしていますので、よろしかったらご覧ください。平田もさっそく登録させていただきました。

12月22日、アスヤクLIFE研修会の質問内容とその回答

Q.高齢者向けの服薬に関するガイドラインがあると伺ったことがあるのですが(お恥ずかしい話ですが、不勉強でまだ確認までできていません‥)、そういったものに、減薬の目安等は記載があるのでしょうか?

A.「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン」はありますが、これは減量の目安などについては記載されていないと思います。高齢者だから減量するのではなく、腎機能が低いから減量、体重減少が著しいから減量ということを意識しましょう。日本腎臓病薬物療法学会は腎機能別薬剤投与量一覧を随時作成、じほう社がそのポケットブックを2年に1回改訂出版しています。この学会に2022年8月末までに入会すると新しいポケットブック(現在3,960円)が無料で配布されますので、会員になるとお得です。

Q.輸入細動脈を拡張するCa拮抗薬を服薬することで、改善することはあるのでしょうか?

A.講演で触れましたが、Ca拮抗薬は臓器血流を改善しますので、通常は糸球体内圧がやや上がり、蛋白尿がやや増えるのが難点です。アテレックⓇのようなL型以外のCaチャネルを阻害するものは輸出細動脈を拡張するので素晴らしいい薬理作用のように見えますが、実はエビデンスレベルの高い論文はありません。

Q.外来の看護ステーションや調剤薬局と協働で、主治医に相談・提案し、週1~2回程度の細胞外液補充液の点滴などが実施できるようには、ならないのでしょうか…?

A.腎臓が機能して、ちゃんと食事がとれていれば、定期的な点滴をする必要はありません。腎臓が余分なものだけを排泄して必要なものはすべて再吸収してくれますから、輸液なんてしなくても、水やお茶、時にみそ汁など、水分を摂取して食事を摂ってくれていれば、腎臓が最終的な帳尻(不要なものをすべて尿中に捨て、必要なものは尿細管で再吸収する)を合わせてくれますから、全く問題ありません。腎機能が悪くなると余分な水や塩を排泄できなくなりますので、定期的な輸液はかえって害になりますね。よい高齢者施設では10時、3時など定期的にお茶を配りますが、これは脱水を防ぐよい方法だと思います。ただし脱水時の輸液は素晴らしい効果を示します。

Q.Triple warmmy における利尿剤はサイアザイド系も含めて考えて宜しいんでしたっけ?

A.通常はサイアザイド系利尿薬が主です。講演では超高齢者の心不全のことなどについて言及したので、心不全の肺水腫による呼吸困難を改善する薬としてループ利尿薬を挙げさせてもらいました。

Q.VD製剤中で最も腎機能に影響が少ないものは何でしょうか?

A.いわゆる活性型ビタミンDの作用は強力なため、高カルシウム血症を起こしやすいので、すべて危ないです。尋常性乾癬に対して全身塗布されるオキサロールⓇ軟膏などの活性型ビタミンD軟膏も全身吸収されて、のみ薬よりも血中濃度が高くなりますので、腎機能が低下している方には非常に危ない薬です。活性型でないnativeなビタミンDはあまり怖くありませんが、Ca剤との併用は気を付けるべきです。

Q.摂取した水分が尿として排出されるまでのラグはどれくらいありますか?

A.よく分かりません。腎機能によると思います。高齢者の私でも30~60分で尿意を催しますから、若年者ではもっと早いかも?

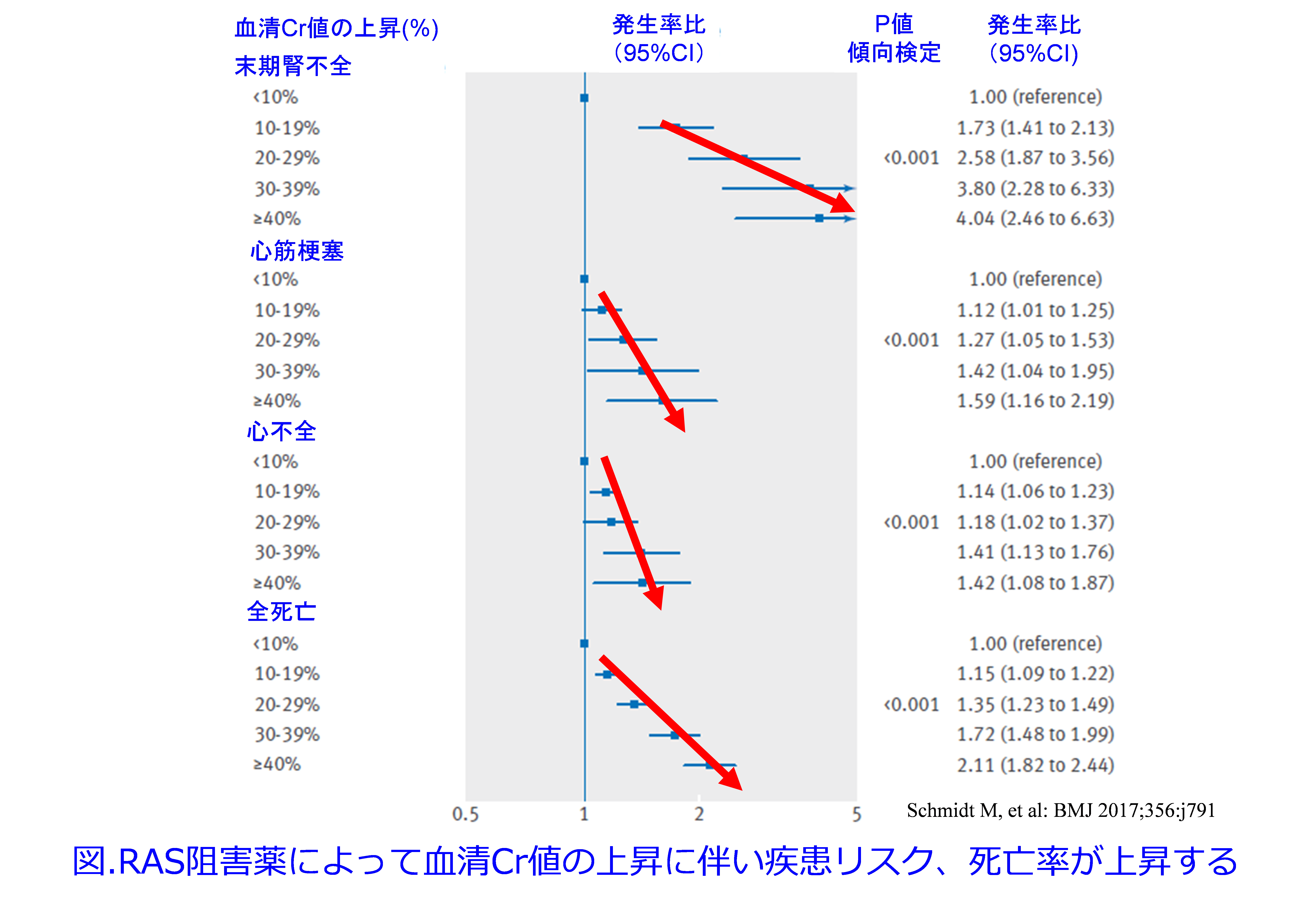

Q.RAS阻害薬には用量依存的にCREをあげてしまうなどのデメリットもあると思いますが腎保護作用もありCKDに低用量で処方されている印象があります。どのような症状・検査値があれば減量・中止の提案をするとよいでしょうか。

A.今までは「eGFRが30%低下したら、あるいは血清カリウム値が5.5mEq/L以上になれば減薬か中止」と言われていました。しかしRAS阻害薬服用後の血清Cr値の上昇はガイドラインが治療の中止を推奨していた30%未満の場合も、累進的に心・腎疾患発症リスクを上昇させることが2017年のSchdmitらの報告(図)により明らかになりました。特に末期腎不全(透析導入)・全死亡リスクで顕著でした。これ以降は基準を示していません。安全な基準を示されないくらい要注意な薬になったということです。蛋白尿陽性患者以外の高齢者には腎機能悪化の恐れがありますので、CCBの方が無難です。用量依存性はあまりないような気がします。

Q.疑義照会しても医師が個別eGFRを計算しない、個別eGFRを知らないケースが多々あります。医師のなかの個別eGFRの知名度はどのようになっていますか?

A.血清Cr値ではわかりにくいからeGFRを使おうということが書かれてあった「CKD診療ガイド2012」は開業医も含めて、ほぼすべての医師に配布されたと聞いております。ですから医師はすべてeGFRを知っていなくちゃいけないと思います。でも勉強していない人は医師だけじゃなくてどの世界にもいますよね。

Q.腎機能低下時の夜間頻尿に関して、腎機能低下に気が付かずに対症療法で頻尿改善薬が出されているのではないかと思います。水分摂取を積極的にすることで薬剤追加は回避可能なのでしょうか?

A.頻尿改善薬を腎機能低下時の夜間頻尿に投与する是非については、よくわかりません。ごめんなさい。

夜間頻尿があれば基本的には水分励行はすべきではありません。夏季の脱水が著明な場合でtriple whammyの一部の薬物が投与されていれば、飲水励行すべきですが、飲水してもらえない理由として、高齢者の腎機能低下に伴う夜間頻尿があることを理解していただきたいと思ってお話ししました。

Q.triple whammy初めて聞いたのでとても勉強になります。RAS-i、NSAIDs、利尿剤心不全+IHD患者の内服薬を思い浮かべました。

①アスピリンもNSAIDsに含まれると言う認識でいいでしょうか?

A.いいです。ただし低用量アスピリンは抗血小板薬として心血管病変に有効なところが通常のNSAIDsとは異なります。他のNSAIDsは血圧を上げ、心不全リスクを高め、心血管病変を悪化させる要因になります。

②水分摂取の推奨をされていましたが、心不全患者に水分摂取の推奨は怖いように思いました。その辺りはどのようにお考えですか?

A.これは講演で説明しました。ループ利尿薬を服用している心不全患者には基本的に飲水励行をしてはいけません。ただしループ利尿薬による脱水でたとえば「体重が1日で1kg減っていれば水を飲んでもよい」「2kg減っていれば、利尿薬をやめて水を飲んでもよい」などと説明してくれる、あるいは夏場はループ利尿薬を減量してくれる優れた循環器医はいらっしゃいます。このような指導を薬剤師にもさせていただけるよう処方医との話し合いの場を持てるといいと思います。

Q.このデータはCBDCAカルボプラチンの投与量で、顕著にリスクになると思いました。(長期臥床患者の腎機能は過大評価されているスライドより)

A.カルボプラチンは腎排泄型のハイリスク薬だから確かにその通りです。悪液質(カヘキシア)でやつれたがん患者さんは筋肉量が減っているため、eGFRが過剰値に推算されますので、血清Cr値に0.2を加えてJaffe法で測定した血清Cr値に読み替えて推算CCr値を算出し、その値をカルバート式のGFRの代わりに代入する方法をとると腎機能の予測精度が高くなります。不明な方は「平田の薬剤師塾」◆連載◆腎機能評価の10の鉄則 4日目を参照するか、FAQ 副作用を防ぐために知っておきたい腎機能の正しい把握法(平田純生) | 2017年 | 記事一覧 | 医学界新聞 | 医学書院 (igaku-shoin.co.jp)を参照ください。

Q.特にこの高齢社会で、シスタチンCが腎機能評価のゴールドスタンダードにならないのは何故でしょう?

A.ゴールドスタンダードはイヌリンクリアランス!これは鉄則です。イヌリンは糸球体で100%濾過され、尿細管で再吸収も分泌もされないので正確無比で、何にも変えようがありません。シスタチンCは簡便で筋肉量に依存しないだけで問題はいろいろとあります。

Q.病院勤務時代、高齢者でScr低値の患者では0.6補正をしてCcr計算をしておりました。この補正はどれくらい有効な指標になるでしょうか。

A.0.6補正は安全性のために行うもの。「効かなくなっても仕方ない」ということを覚悟してからやってください。僕はeGFRでは過大評価するから、ハイリスク薬投与時にはやったことはありますが、推算CCrでは患者さんの病態も考え合わせて、少し考えます。特に抗菌薬の過小投与によって亡くなったりしたら、後悔してもしきれませんので。

Q.知識不足のため教えていただきたいのですが、元々若い時からARBを飲んでいた場合、高齢になったらCa拮抗に変えた方がよいのでしょうか?

若い頃は腎機能下がってきていたらCCBは要注意と言われていたので・・・

A.「75歳以上ではCCBを推奨する」とCKD診療ガイドライン2018に書いています。だからと言って75歳まではARBを投与して、「75歳の誕生日になったらCCBにしましょう」というデジタル薬剤師にならないでください。患者さんは1人1人が違います、患者さんの病態に合わせた最高の薬物療法を提供できる優れた薬剤師を目指してください。

Q.結局CCBとRASの使い分けはどう判断するかもう一度教えて下さい。

A.CCBは臓器充血をもたらす血管拡張薬(初回投与時に顔面紅潮や頭痛があります。エベレストの登山隊は凍傷を防ぐためにアダラートⓇを飲んだという話もあります)、RAS阻害薬は腎虚血をきたす血管拡張薬と考えると分かりやすいかも。

Q.膠原病があり、5年蛋白尿があります。低血圧です。先生からヒドロキンクロロキンをすすめられますが、どう思われますか?

A.ごめんなさい。蛋白尿の抑制だったら分かりますが、膠原病にヒドロキンクロロキンを投与すべきかどうかについては僕の専門外ですのでわかりません。

Q.透析患者は高度腎機能障害と捉えるべきでしょうか? 透析によって薬がクリアされるので腎機能は考慮不要とする考えもあるようですが…。

A.eGFR<30未満を高度腎障害、eGFR<15mL/min/1.73m2未満を末期腎不全と言います。透析患者は末期腎不全に含まれますが、透析自体が虚血操作なので5年後には全員が無尿になり腎機能がゼロになります。透析によって全く抜けない薬はすべての薬のうち6~7割以上を占めます。蛋白結合率が90%以上の薬、分布容積が2L/kg以上の薬、分子量が数万の薬などです。だから透析でクリアされる薬の方がうんと少ないですし、そのクリアされる程度は末期腎不全患者の腎臓の機能と同レベルであり、健常者とは全く異なります。透析患者は腎排泄性薬物が最も蓄積して中毒性副作用が非常に起こりやすい状態にあると思ってください。

Q.水を飲み過ぎて腎うっ血を悪化させることはありませんか?

A.その通りです。講演でも述べましたがループ利尿薬が投与されているような心不全に伴う腎うっ血などで飲水励行はしてはいけません。

Q.利尿剤服用中の高齢者の癌性疼痛で使用するNSAIDsは可能な限りアセトアミノフェンにするか、オピオイドだけでコントロールしていくべきでしょうか?

A.患者さんによって異なります。米国ではアセトアミノフェンとオピオイドのみで疼痛管理していました。僕を指導してくれた指導薬剤師はアセトアミノフェン625mg錠を頓服で1日6回分まで服用可という処方をして、がん患者が0~2錠しか服用していなかったら疼痛コントロールできていると考え、4~6錠まで増えれば、疼痛緩和不十分として麻薬の増量を進言していました。日本ではトラマドールⓇ、トラムセットⓇなども含んでいいと思います。

Q.CKD患者でリスク低下の理由は何でしょうか?

A.CKDでリスク低下は喜ばしいことですが、リスク低下があっても腎機能は加齢とともに悪化する一方ですので、悪化速度を緩める治療法しかありません。その中で最も注目されているのがSGLT2阻害薬です。糖尿病ではGLP-1作動薬も期待されていますが、食欲不振によって体重減少するのが悩ましいです。

Q.平田先生、今回も素晴らしい講演をありがとうございます。SCrの検査値、海外ではJaffe法、日本では酵素法で検査してるので、添付文書のCCrによる投与量を確認するのに0.2を加えて補正するって考え方があったと思いますが、現在もこの考え方は有効でしょうか?

A.ありがとうございます。有効ですが、手間のかかる方法ですのですべての薬に適応するのではなく、カルボプラチンなどのハイリスク薬だけで十分だと思います。

Q.術後疼痛に短期使用されるNSAIDsはどの程度の腎機能まで許容されると考えていいのでしょうか?

A.わかりません。患者さんの病態によると思います。個人的には若くて腎臓病のない人ではあまり気にする必要はないと思いますが、弱った高齢者ではあまり使ってほしくないです。

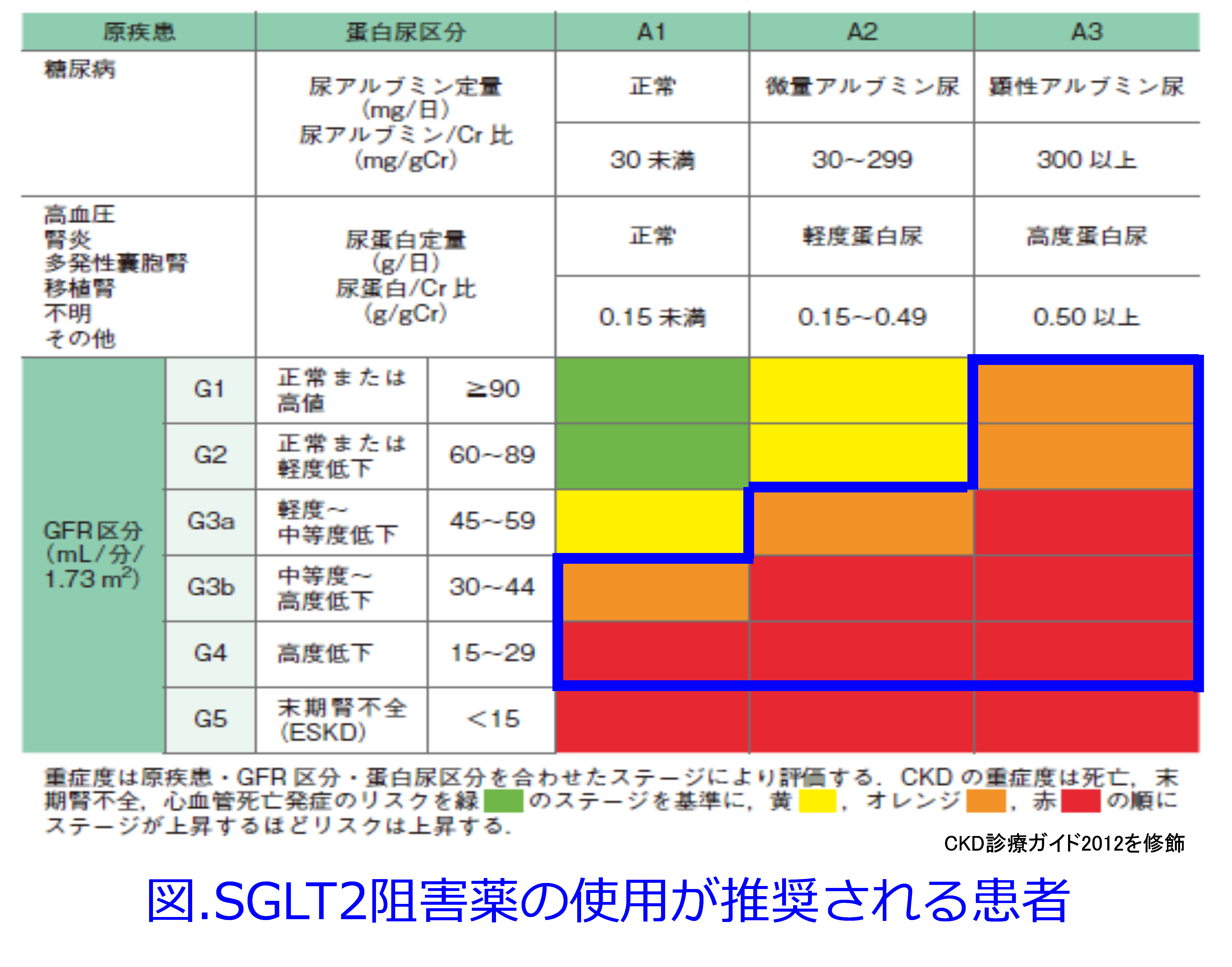

Q.実際に医師へSGLT2への変更などを処方提案していくにあたって、どのような患者さんに優先順位をつけていくべきなのかなと気になります(先ほどの結果ではnon-DMの人や腎機能が良い人の方が改善効果がありそうですが、病態考えるとそうでないですよね)

A.栄養状態の悪い人は避けてもらわねば栄養状態悪化で予後不良になります。

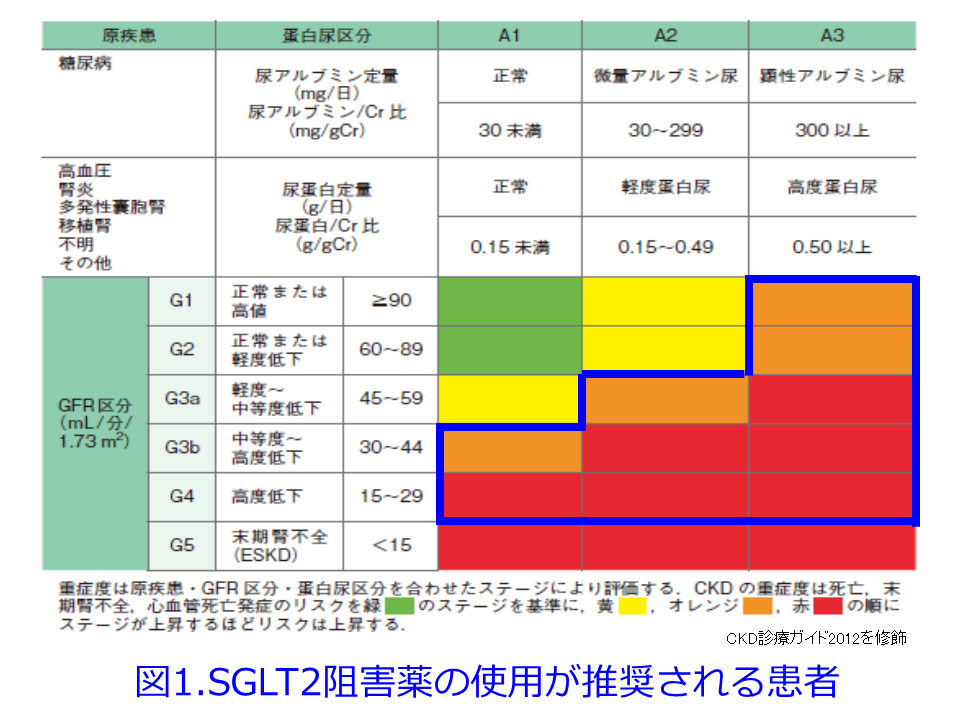

non-DMのほうがよかったという言い方は実はよくありません。だってnon-DMの方がDMと比較して有意に効いたというデータじゃないですから。これは僕の言いすぎですが、ハザード比がより小さかったからそのような表現をしてしまいます。腎機能の良い人の方が効くのはこの薬は尿細管に作用するのだから当然です。CKDの適応を取得したダパグリフロジンではCKDの診断指標のヒートマップでオレンジまたは赤の方で末期腎不全(おそらく効かない)を除いた方が投与対象になります(図)。

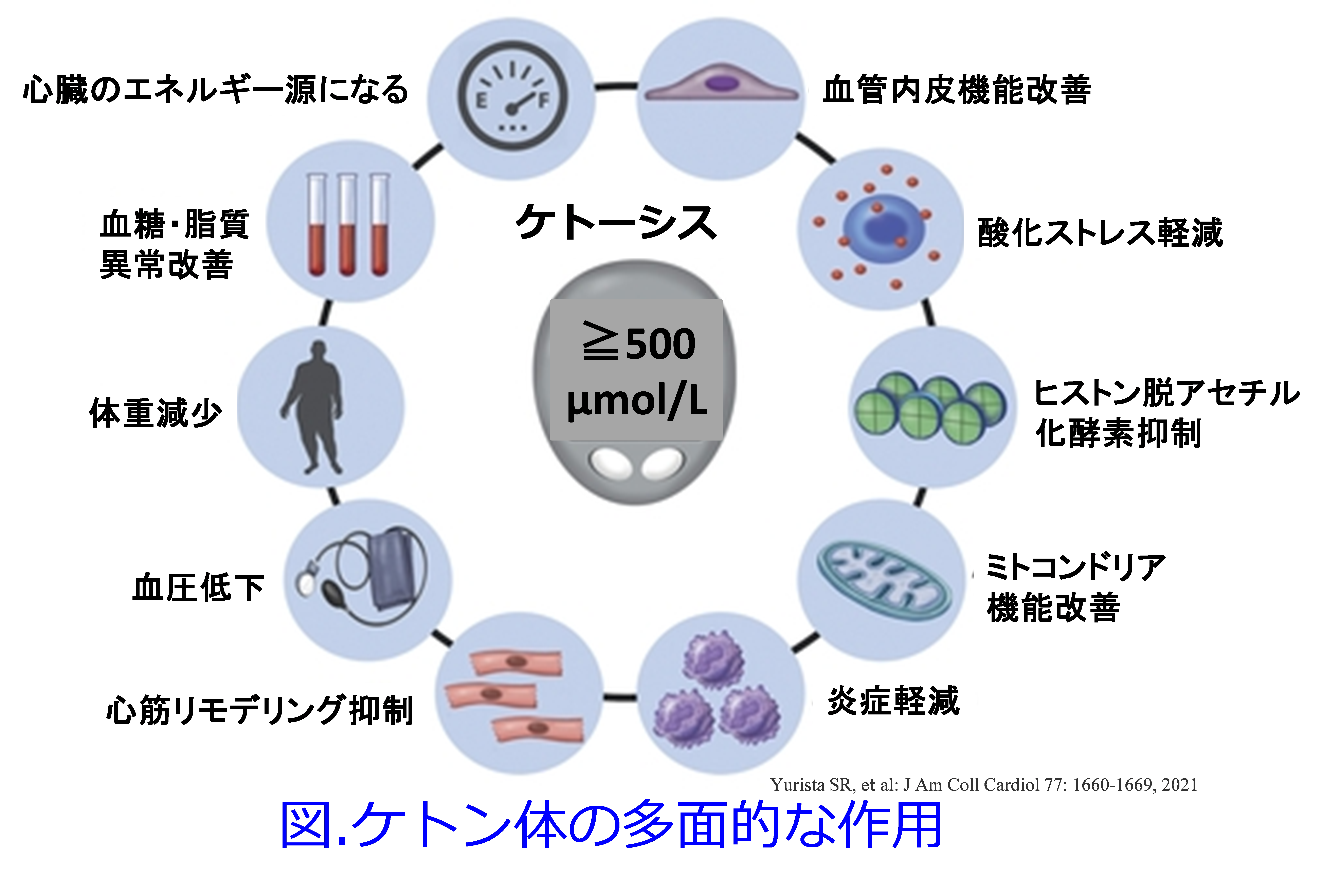

Q.ケトアシドーシスに近づく印象ですが、ケトーシスは総合して予後改善と理解して良いのでしょうか?

A.それはYurista先生の意見(図)を引用しただけです。僕自身は非糖尿病のケトーシスはデメリットではないと思いますが糖尿病で、厳格な糖質制限をやったり食事がとれなくなるとケトアシドーシスが起こる可能性がありますので、糖尿病患者にSGLT2阻害薬が投与されたときには「厳格な糖質制限をやらないよう」指導する必要があると思います。ケトアシドーシスは死亡することもよくある非常に怖い副作用です。

Q.SGLT2阻害薬を導入時にeGFRが少し下がる現象は、eGFRがどのくらいの数値まで許容されますか?eGFRが20なら導入は怖いと思います。

A.ダパグリフロジンに関してはeGFRが20mL/min/1.73m2でSGLT2阻害薬を導入してはいけません。尿細管に作用する薬ですから末期腎不全には使えませんが25mL/min/1.73m2以上あれば開始することができ、末期の15mL/min/1.73m2未満になれば使えなくなると理解してください。この場合もくれぐれも医師に「15mL/min/1.73m2未満になりましたので中止してください」というようなデジタル薬剤師(ワンポイントの値だけで判断する人のことを僕はデジタル薬剤師といって未熟だと思っています。患者様の病態の変化は1ポイントではなく線でとらえる必要があります)にならないでください。Sugiyamaら1)の報告によるとSGLT2阻害薬を投与後、eGFRが20%以上低下しても、その後の腎保護作用が認められたとされていますが、このような症例は十分、注意を払う必要があると思います。

1)Sugiyama S, et al: J Clin Med Res 12: 724-733, 2020

Q.SGLT2阻害薬を服用されている患者さんで、尿路感染症や膀胱炎と診断されて抗生剤を処方されている患者さんが、結構な数いらっしゃるのですが、患者さんは排尿に違和感を感じて診断を受けているものの、実際は性器感染という方もいらっしゃるのではと感じました。

A.症状だけ聞いて抗生剤を処方してもカンジダ膣炎や陰茎カンジダ症には無効ですから、性器感染症または膀胱炎が疑われた場合には早期に婦人科、泌尿器科医に診ていただき、抗真菌薬(細菌性の場合は抗菌薬)を適正に投与していただく必要があります。

◆連載◆9日目(最終回)SGLT2阻害薬の腎保護作用・心保護作用のまとめ

SGLT2阻害薬による心腎保護作用と急性腎障害抑制作用~ケトン体って何よ?~

9日目(最終回)

SGLT2阻害薬の腎保護作用・心保護作用のまとめ

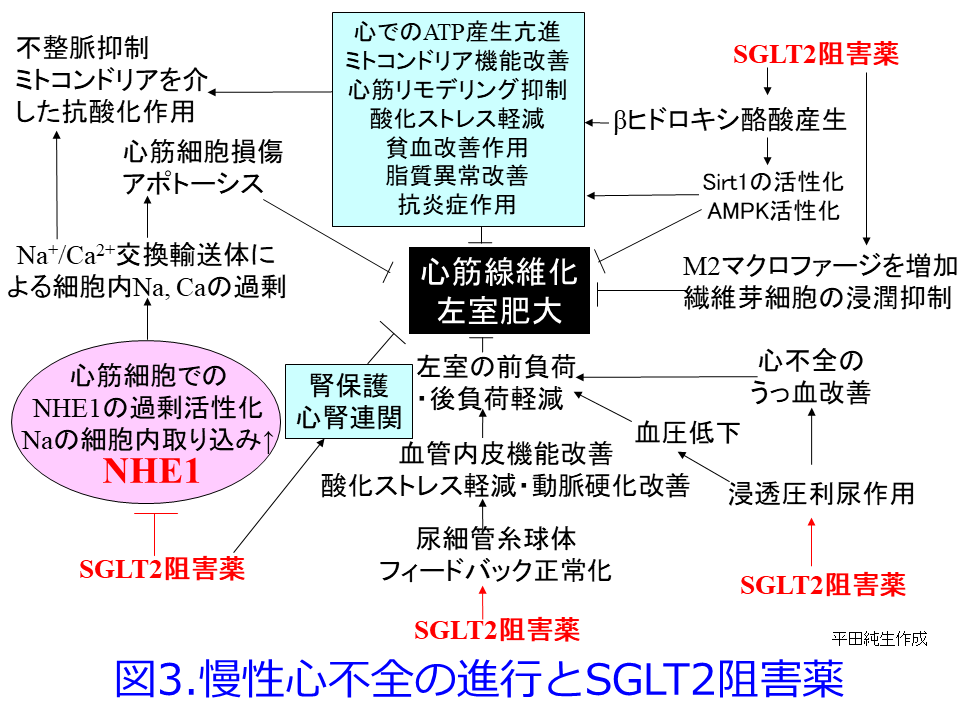

この辺でSGLT2阻害薬の心保護・腎保護作用における多面的な作用についてまとめてみましょう。これまでに解説しきれていなかった初見のものも含まれます。

1.尿中に高濃度のブドウ糖を排泄する作用を介して

- ブドウ糖の排泄を促進し血糖値を下げる

- 全身の糖毒性を軽減する

- インスリン濃度が低下し、インスリン感受性を改善する

- 体重が減少する

- Na利尿作用+浸透圧利尿作用もがあり、血圧も下げ、心臓の前負荷・後負荷を軽減する

- 中性脂肪を低下させ、内臓脂肪を減少させる(②③④⑤は、メタボリック症候群による腎機能悪化の改善による心腎効果と同様)

- 近位尿細管の糖新生を抑制

- 血清尿酸値を下げる

2.尿細管糸球体フィードバックの是正を介して

- 糸球体過剰濾過を軽減し糸球体やメサンギウムの負荷を軽減し、アルブミン尿を減少させる

- RAS阻害薬が輸出細動脈を無理やり拡張させ、NSAIDsが輸入細動脈を無理やり収縮させるのはと異なり、SGLT2阻害薬は濾過量の増加の程度に応じて輸入細動脈を収縮する方向に「調節」するために過度の虚血や腎機能低下にならない、つまりAKIを防いでくれる(あくまで平田の仮説です)。

3.グルカゴンの影響とブドウ糖からケトン体へのエネルギー基質の変換を介して

- 膵α細胞によるグルカゴン分泌が刺激され、肝臓でATP産生能の高いケトン体(β-ヒドロキシ酪酸など)が産生され、循環血中によって全身に運ばれ、acetyl-CoAブからTCAサイクルに入ることによってブドウ糖の代替エネルギーになる

- グルカゴンが心筋に対して陽性変力作用を示す

- 尿細管のATP産生低下を改善して近位尿細管のNaポンプの活性の上昇を低下させて、酸素消費量を軽減する

- 飢餓・絶食状態で活性化されるSirt1、AMPKを活性化して、ミトコンドリア(腎臓はATPを必要とする水、Na, Kを再吸収するトランスポータが豊富なため、ミトコンドリアが大量に存在し、心筋は拍動のためにATPを消費する)を保護して抗酸化、抗炎症作用を示し、オートファジーを増強して心・腎保護作用を示し、エネルギーの恒常性を調節する。そのためミトコンドリア保護薬はミトコンドリア病だけではなく糖尿病や虚血性心疾患、腎臓病などミトコンドリア障害が起こりやすい疾患に使われる可能性を秘めている。Sirt1は長寿遺伝子でもある。

- β-ヒドロキシ酪酸が酸化ストレスを軽減する

- 直接抗炎症(これもケトン体のβ-ヒドロキシ酪酸の作用という説、炎症性サイトカインによる線維化を抑制するという説もあり)および抗線維化作用もある

4.貧血改善作用を介して

- 貧血を改善して腎虚血に対する腎保護作用(利尿作用による脱水だけではなくHIF刺激によるESA産生)

- 腎の低酸素状態を改善する

このようにSGLT2阻害薬の「腎保護薬」としての地位は確立したといえます。すでに多くの腎臓内科の先生がおっしゃっているように末期腎不全を除いたCKDというのは非常に幅広いので、GFR区分ではG3b以下の患者さんと蛋白尿の顕著なヒートマップで赤色またはオレンジ色の患者さんに推奨されると思います(図1)。ただしG3aであっても腎機能低下が速やか、AKI発症リスクが高い高齢患者さんは透析導入のリスクが高いので、よい適応になると思います。将来的には平田は糖尿病の有無にかかわらず、栄養状態の良い高齢者にはSGLT2阻害薬を第一選択薬として、できるだけ幅広く使うことによって、健康寿命を長く保つ可能性も秘めているのではないかと期待しています。

いいことだらけですが、副作用として重要なものには以下のものがあげられます。

1.大量のブドウ糖を尿中に排泄するため

①サルコペニアになりやすい(痩せている高齢者で顕著なので、栄養状態の良

い患者以外では投与しにくい)

②性器感染症、壊死性筋膜炎(フルニエ壊疽)、尿路感染症を起こしやすい

(特に活動度の低い高齢者で多い)

ケトン体が上昇するため(厳密な低糖質食を推奨しない)

③ケトアシドーシスになることがある

2.利尿作用があるため

④皮膚障害(皮膚乾燥による)

利尿作用があるため、特に利尿薬との併用により起こりやすく、皮膚症状は

SGLT2阻害薬投与 後1日目からおよそ2週間以内に発症している。

⑤脱水による血栓症

3.糸球体過剰濾過を軽減するため

⑥一過性の腎機能低下がある

そしてSGLT2阻害薬の副作用発症率については1日目の図3を見てほしい。ケトアシドーシスは前述のように0.22%と非常にまれだが、性器感染は3.8%、脱水は4.5%と発症率が高い。これらの情報を服薬指導に生かすには以下のように薬剤師としてやるべきことがある1)

- 水分をこまめに摂るよう指導する。脱水防止について患者への説明も含めて十分に対策を講じること。利尿薬の併用はできれば避けたいが、併用する場合には特に脱水に注意する。

- 性器感染症は特に活動度の低い高齢患者で陰部カンジダ症、壊死性筋膜炎(フルニエ壊疽)などがみられており、ウォシュレットを用いる、尿量を気にして飲水を制限しすぎず、適切な飲水によって自浄作用を促すなど陰部を清潔に保っていただく。発見時には、泌尿器科、婦人科にコンサルテーションすることも重要である。

- シックデイ(発熱・下痢・嘔吐などがあるときないしは食思不振で食事が十分摂れないような場合)には必ず休薬するよう服薬指導する。

- ケトアシドーシスの症状(全身倦怠感、悪心・嘔吐、腹痛、口渇・多尿、意識障害などの症状)を教え、ケトアシドーシスが疑われる場合は、血糖値が高くなくても休薬してすみやかに専門医を受診するよう指導する。これを防ぐためにはインスリンレベルの低下した糖尿病患者にはSGLT2阻害薬服用中は厳格な糖質制限・カロリー制限を避けるように指導することはとても重要だ。

引用文献

1)日本糖尿病学会: SGLT2阻害薬の適正使用のRecommendations 2020年12月25日.

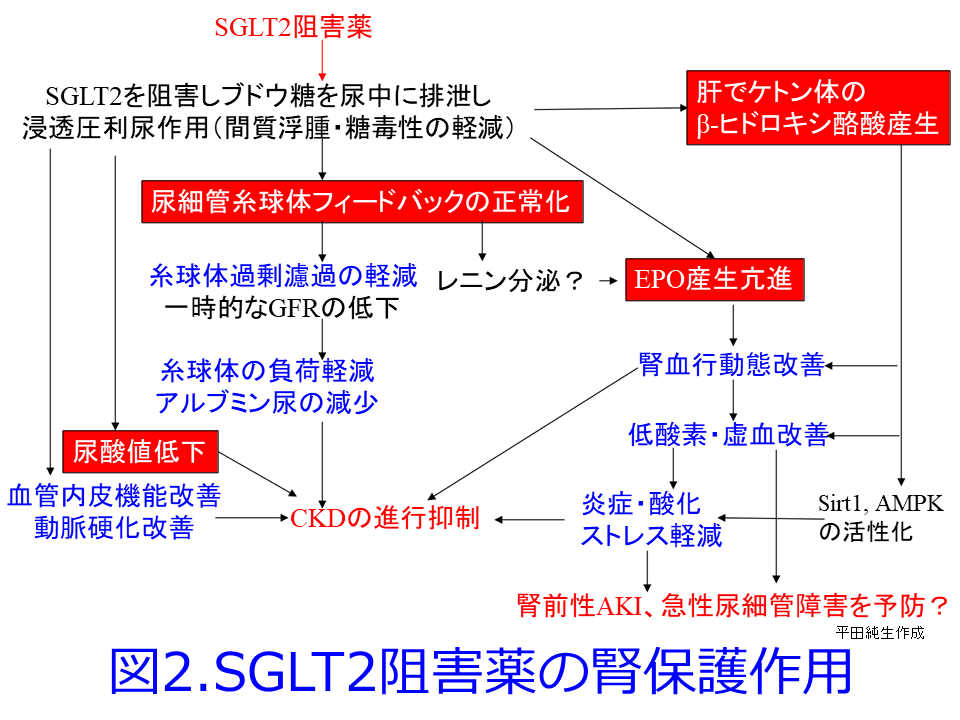

最後に現在、想定されているSGLT2阻害薬の腎機能低下抑制作用・急性腎障害抑制作用のメカニズ(図2)についてまとめてみよう。

- 血糖降下による糖毒性・インスリン濃度の低下、あるいはナトリウム利尿・浸透圧利尿作用による血行動態改善は短期的な心・腎保護作用は確かに考えられるが、これだけでは長期的な作用は説明不可能。

- SGLT2阻害薬は尿細管糸球体フィードバックの破綻によって起こる糸球体内圧の上昇による糸球体過剰濾過を抑制(糸球体高血圧の是正)してアルブミン尿を減少させ、糸球体への過剰な負担を軽減して、尿細管を守る。これによって腎の酸素消費量を低下させることもできる。

- 肝でのケトン体産生増加によるATP産生増加がエネルギーとして腎で効率的に使えることによって腎低酸素症が軽減する。

- β-ヒドロキシ酪酸が酸化ストレスを軽減する。

- β-ヒドロキシ酪酸が直接抗炎症および抗線維化作用を示す。

- β-ヒドロキシ酪酸による遺伝子発現、異常細胞事象、シグナル伝達経路の活性化、機能的および構造的変化について試験が進行中らしい。

- 貧血改善作用によって腎低酸素症が軽減する。

- SGLT2阻害薬によって高濃度になったブドウ糖が集合管のブドウ糖・尿酸トランスポータGLUT9を阻害して尿酸再吸収を抑制することによる血清尿酸値低下。

- 非糖尿病虚血再灌流モデルマウスでは,SGLT2 阻害により尿細管への糖取り込みを抑制することにより,尿細管からの血管内皮増殖因子VEGF 産生増加依存的に傍尿細管毛細血管網を改善し,尿細管周囲毛細血管うっ血を抑制することが報告されている。

阻害薬の心保護作用のメカニズム(図3)

日本でも、DAPA-HF試験によってダパグリフロジンは左室駆出率(LVEF)が低下した心不全(HFrEF、ヘフレフ)の治療薬として、2型糖尿病合併の有無にかかわらず承認されています。しかし高齢者に多いHFpEF(ヘフペフ: heart failure with preserved ejection function:左心駆出率の保たれた心不全)は左心室が硬化して拡張できず、心臓へ血液が戻る力が弱くなるため、うっ血が起こり、むくみなどの症状が起こりやすいのですが、これまでは臨床的に有効と証明された治療法がなく、心血管領域で最大のアンメットニーズとされていました。左室駆出率(LVEF)が40%超の成人心不全患者を主に対象にしたEMPEROR-Preserved試験のサブ解析結果によって2021年11月11日付でエンパグリフロジンが左室駆出率(LVEF)に関わらない成人心不全患者の心血管死および心不全による入院のリスク減少に関する適応追加が米国FDAに受理され、優先審査対象になったことが明らかになっています。またSGLT2だけでなく、腸管でのブドウ糖吸収の主経路であるSGLT1をも阻害するSGLT1/2阻害薬であるsotagliflozinでもランダム化比較試験によってHFpEF患者で、心血管死、心不全による入院、心不全による緊急受診の相対リスクを37%と顕著に低下させたことが2021年の米国糖尿病学会ADAで報告されています。では現在、想定されているSGLT2阻害薬の心保護作用のメカニズムについても図3にまとめてみましたが、平田は循環器が専門ではないため、的外れなまとめになっているかもしれません。