2016年11月

映画『この世界の片隅に』 ~故郷 呉の思い出~

閲覧注意:一部、原爆についての生々しい描写があります。

大阪に住んでいる映画好きの次男から「今、戦時中の呉市が舞台の『この世界の片隅に』っていうアニメ映画がとても良かったから、気が向いたら母ちゃんと一緒に見てみて。熊本ではDENKIKANでやってるよ」という携帯メールが来た。熊本市内のシネコンは、いつ行ってもガラガラだったけど、今はそのほとんどが地震でつぶれている。営業されている映画館に大挙して行くものだから、チケットを買うにも列を作り、話題のアニメ「君の名は」はソールドアウト。まるで大阪の梅田のようだ。DENKIKANは古くから町中にあるが、流行っている映画はやらないし、話題にはなったけど、マイナーな映画しかやらない、文学的で知的な感じのする素敵な映画館だ。勤労感謝の日、翌日の化学療法学会のシンポジウムのために沖縄に行かなくっちゃいけないけれど、福岡出発の飛行機は17時過ぎなので、朝早く母ちゃんと一緒に見に行った。

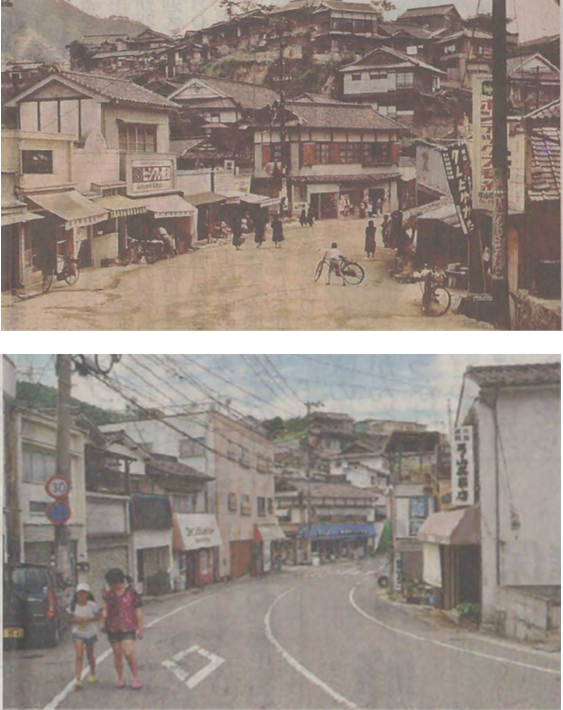

広島弁が懐かしい。段々畑を背にして、毎日、なだらかな瀬戸内海を見て育ったこと、路面電車が走っていて繁盛していたころの呉市の本通りを思い出す。終戦当時の呉は海軍のある工業都市で人口40万人以上いて、日本で9番目の都市で、広島が7番目だったけど、駅前は呉駅前の方が広島駅前よりもにぎやかだったそうだ。お米屋さんのことを「配給所」と呼んでいた。スフの入った粗悪の綿製品が出回っていた。映画で描かれた戦時中と同じことが僕の思い出と重なった。僕が小学生の頃は我が家の裏山の休山(やすみやま)の頂上に巨大な防空壕があって、そこを秘密基地にして友達たちと一緒に遊んでいた。温暖な気候だったので、南海ホークス(その当時はキャッチャー野村、エース杉浦、盗塁王の広瀬がいて、王、長嶋のいた巨人と並ぶ黄金時代だった)が呉二河球場にキャンプに来ていた。八百屋さんでモヤシを買うと水がいっぱい入った樽の中から一握りのモヤシを新聞紙にくるんで、買い物かごに入れてくれた。買い物かごから水がしたたり落ちて、道路に水をまきながらお使いから帰っていた。牛肉なんて高くて買えないので、クジラやおからばかり食べていたし、給食の脱脂粉乳はまずかった。冬のセーターは母が編んでくれた1枚だけを毎日来て、一冬過ごした。夏は白いカッターシャツが1枚しかなかったので、学校から帰るとすぐに自分で洗濯して干した。ほかに着るものがなかったから。貧しかったけど、みんな一緒だったから、全然気にならなかった。それでも呉の宮原地区は造船景気で繁盛していて、原動機付自転車や初乗り70円のルノーのタクシーなどで結構にぎわっていて、山に家がへばりつくように密集していた(写真は僕が小学校のころと現在で、今は家も人通りも少なくさびれている:写真は中国新聞より)。 宮原中学校には自衛隊の潜水艦や駆逐艦を見ながら通い、図工の時間のスケッチはいつも造船所を描いていた。僕は子供のころから絵を描くのが好きだった。『この世界の片隅に』の主人公のすずという女の子も絵を描くのが大好きで、上手だった。この映画はこのころの普通の人たちの生活を淡々と描いて進行する。やがて戦争が始まり、呉は海軍工廠や海軍があったから空襲でひどい損害を受けた。なぜか広島市は空襲がなかったことはよく母親から聞いていた。だけど、この映画と同じように最後は広島に原爆が落とされ、中心部は一瞬にして廃墟となった。僕がこの映画の舞台の呉出身だということを抜きにしても、この映画の出来は、秀逸だった。感動して、涙があふれ出た。でもネタバレになるので、内容はこの辺でやめておこう。

宮原中学校には自衛隊の潜水艦や駆逐艦を見ながら通い、図工の時間のスケッチはいつも造船所を描いていた。僕は子供のころから絵を描くのが好きだった。『この世界の片隅に』の主人公のすずという女の子も絵を描くのが大好きで、上手だった。この映画はこのころの普通の人たちの生活を淡々と描いて進行する。やがて戦争が始まり、呉は海軍工廠や海軍があったから空襲でひどい損害を受けた。なぜか広島市は空襲がなかったことはよく母親から聞いていた。だけど、この映画と同じように最後は広島に原爆が落とされ、中心部は一瞬にして廃墟となった。僕がこの映画の舞台の呉出身だということを抜きにしても、この映画の出来は、秀逸だった。感動して、涙があふれ出た。でもネタバレになるので、内容はこの辺でやめておこう。

母は原爆の落ちた時(8月6日)には女学校(今の女子高)に通っていて、夏休みなのに毎日、東洋工業(現在のマツダ)に通って鉄砲を作らされていた。朝8時15分に原爆が投下されたのだから、ずいぶん、みんな早くから仕事をさせられていたんだ。突然、閃光がした直後、ものすごい轟音とともに工場の窓ガラスはすべて爆風で落ち、天井も落ちてきて「死んだ」と思ったが、先生の「おーい、みんな大丈夫か~」の声で我に帰ったそうだ。工場が壊滅的になったため、家に帰っていいことになったが、帰りがけに市内から真っ黒に全身やけどし、衣服も剥がれ落ちた人々が「助けてくれ」「水をくれ」と言いながら呉方面にさまよっているのを見かけたけど、あまりに負傷者の数が多すぎるので、なにもできなかった。家に帰ると「お願いだから水を1杯ください」と言ってきた全身やけどの真っ黒い人が来たので、布団を敷いて休んでもらっていたら、1時間後には亡くなったそうだ。

翌日から母は全身やけどの多くの負傷者が寝ていて野戦病院のようになった女学校の講堂で介護することになった。みかんの缶詰を1さじずつ患者さんたちの口元に配って回るのが母の役割だった。陸軍はこんなぜいたく品をこの時期でも隠し持っていたことに驚いたと母はよく言っていた。ある重症患者が「お願いだからもう1さじくれんか」とせがむので、「内緒じゃけんね」と言って2さじ分あげたが、その人は1時間以内に亡くなった。遠くに真っ黒な顔をした人がいると思ったら、その人はもう死んでいて、ハエがたかって真っ黒に見えただけだった。母はこうやって被爆者と濃厚に接触したから被爆者手帳を持っていた。

母ちゃん(と呼んでいるが鹿児島出身の僕の嫁)のお父さんは広島の宇品港沖の似島(にのしま)の暁(あかつき)部隊という輸送部隊に属していて、8月6日の朝6時ころB29が1機だけ飛んできたので、砲兵だった義父はすぐに仲間と一緒に山に駆け上り、高射砲を打ったが、B29はあざ笑うかのように高度を上げたまま飛び去っていった。思えばエノラゲイが原爆を落とす前の偵察の飛行機だったようだ。似島にいた義父は直接的な原爆の被害には会わなかった。だけど市内の陸軍も警察もすべてが壊滅状態だったから、翌日からずっと救援と、死体処理をするために広島市内に入った。まさに地獄のようなありさまで、広島駅の裏に死体を山のように積んで焼くような仕事までさせられた。義父は輸送部隊だったのでガダルカナルで2回、自分の乗っている船が沈没した経験を持っていたが、広島での死体処理が自分の人生の中で一番つらかったと言っていた。もちろん、義父も二次的に放射線を浴びていたので被爆者。だから僕と母ちゃんは被爆者二世どうしの夫婦になる。母も義父もすでに亡くなったが、僕たちは戦争を体験していない。でも生きているうちに原爆のことはずっと語り継がなくてはと思い、話をよく聞かせてもらっていてよかったと思っている。義父は腕のいい左官で、僕のことをすごく気に入ってくれていて、僕もやさしい義父が大好きで、とっても尊敬していた。いつも鹿児島の地元・東市来の芋焼酎の七夕のお湯割りを飲みながら2人だけで語り明かしたものだった。

母も義父も原爆を落としたアメリカに対する恨みを言っているのを聞いたことがないが、2人ともその当時、無駄な戦争を続けた陸軍や政府をずっと恨んでいた。日本でも戦争で多くの人が亡くなったけれども、同時に日本は中国や韓国、東南アジアの人たちに戦時中、大変な苦しみを与え、多くの人々を苦難に陥れた。その戦争を始めたのは僕たちの国、日本だったってことを僕は絶対に忘れちゃいけないと思う。