つぶやき

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -1位-

【1位】日本腎臓病薬物療法学会誌グリーンブック(特別号改訂4版, 2022)

日本腎臓病薬物療法学会一覧表委員会編集 500ページ以上 学会員には無料で送付されます 。

2022年8月までに日本腎臓病薬物療法学会に入会するとこのグリーンブックだけではなく、腎機能別薬剤投与量POCETBOOK(3版は¥3,960ですが今年改訂される4版はもっと高価になるかも?)が送付されます!

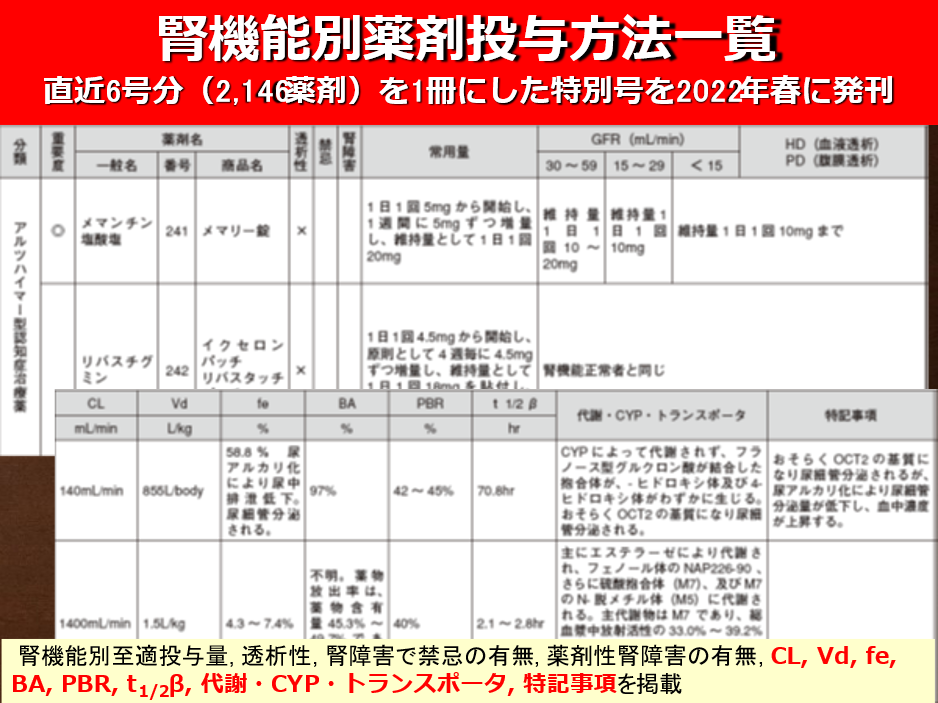

僕が一番重宝している本がこれ1冊。この1冊が手元にあれば「薬についての論文」を安心して書けます。腎機能別用量に関して掲載されている薬物数は本号では2,145品目でおそらく世界最大級です。読書というよりあればとても便利な辞書のような存在と言えるでしょう。

一覧表委員会委員長がいい加減な平田から、まじめで律儀な浦田元樹先生に変り、そして白鷺病院で独自の「透析患者の投薬ガイドライン」を作成している古久保拓先生、そしてわが学会理事長の竹内裕紀先生と平田の4人のメンバーで定期的に「あーでもない、こーでもない」と審議して改定し、会員の皆様からのパブリックコメントをいただくことによって進化を続けている「一覧表」です。2012年1月に日本腎臓病薬物療法学会が設立されて以来、その学会誌 (抄録集以外) には毎号、「腎機能別薬剤投与方法一覧」を薬効群ごとに順番に掲載し、2年間かけて全薬効群の医薬品を掲載しています。そしてそれが2年に1回発刊される腎機能別薬剤投与量POCETBOOK (じほう) に反映されます。

ただしこのグリーンブックの真骨頂は左側ページの「腎機能別薬剤投与方法一覧」ではなく右側ページにあると平田は信じています(図)。右側ページには各薬物のクリアランス、分布容積、尿中未変化体排泄率、バイオアベイラビリティ、蛋白結合率、消失半減期などの薬物動態パラメータに加え、代謝経路、CYPの分子種、CYP阻害・誘導作用、トランスポータの基質および阻害・誘導などの情報、さらには「特記事項」として有効性・安全性に関する情報を濃縮して記載しています。これらの内容は添付文書、インタビューフォームだけではなく様々な論文を参考にして、内容が精査されており、年々、内容が濃くしかも正確になっています。ということはこれ1冊あれば患者様の腎機能や体格を考慮しつつ様々な薬物の個別投与設計が可能になります。TDMにも欠かせませんが、より詳細な情報に関しては古久保拓先生が作成している白鷺病院の「透析患者の投薬ガイドライン」がおすすめです。

僕は「薬物動態」について講演することがよくありますが、実際のところ薬物動態学は得意ではありません。理論的な説明が不得手なのです。でもこれだけの薬物の動態パラメータをインプットしていくうちに、自然とNSAIDsのPBRはほぼ99%に近いので、Vdはアルブミンにトラップされてそんなには大きくならない。だからVdは小さいけれども透析では抜けっこない。ベンゾジアゼピンもPBRに関してはほぼ同じようなもの。だけど投与量が少ないからアルブミンの競合阻害は考えなくていいよね。向精神薬はBBBを通るから脂溶性の高いものが多いので尿中排泄率は一般的には低いよね。でも中にはプラミペキソールのように尿細管のOCTによって尿細管分泌されると、例外的に尿中未変化体排泄率が高いものがあるよね。ということがナチュラルに理解できるようになりました。英文法について教えることはできないけれど英語は話せるような感じです。皆さん、グリーンブックは持っているけど、使っているのはPOCETBOOKだけでは情けないです。右側ページを活用してこそ、薬剤師の真の力をあらわすことができるのですから。またグリーンブックがあれば前述のように論文を書くとき、速やかに薬のコアな情報が得られるのでこれほど重宝するものはありません。重宝さから比較すると僕の場合、①グリーンブック、②PubMed、③医中誌、④UpToDate、⑤グーグル検索の順ではないかと思っています。というか、この一覧表は記憶力の極めて悪い自分自身のために、僕が作り始めたものですから、使いやすいのは当たり前ですけどね。薬剤性腎障害の分類も6ページ以上にわたり載っていますのでこれもお得です。

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -2位-

【2位】腎臓のはなし 130グラムの臓器の大きな役割

坂井建雄 新書 ¥902

解剖学の日本の大家、坂井建雄(たつお)先生の著した腎臓の本です。なぜ2つ合わせて250gくらいしかない小さな臓器に1日で1500Lもの大量の血液が流れ、片側100万個ずつある糸球体で1日150Lの原尿を作り、最終的に1.5Lの尿を作っているのでしょうか?それはとりもなおさず糸球体が濾過し、尿細管が再吸収することによって体液の恒常性を保つためということは皆さん理解していると思います。

尿中の成分は食べた内容によって、住んでいる環境によって、時によって全く変わります。なぜなら大量にろ過された原尿の中から必要なものを完璧に尿細管で再吸収し、不要なもの(余剰な電解質・酸・水・不要な薬物・不要な老廃物など)はすべて腎臓が排泄しているのですから。水を多く飲めば尿量が増える。塩をたくさん摂れば喉が乾いて大量の水を飲み、大量の尿中に溶かすことによって余分な塩を排泄する。でもこんなスーパーマンのような仕事をこなしている腎臓にも限界があります。①塩を1日50g以上摂取すれば血清Na濃度を140mEq/Lに保つのがむつかしくなるし、②1日30L以上の水を飲むと血清Na濃度を140mEq/Lに保てなくなる。③水を飲めなければ、極力尿量を少なくして脱水になるのを防いでくれますが、尿量を1日500mL未満にすることはむつかしい。このように腎は脆いため、原尿産生能が150L/日、つまりGFRが100mL/minと極めて大きな予備能を持っているのだということが理解できます。

この腎臓のできる仕事の限界はどのようなもので規定されているのでしょうか。どうやって必要なものを再吸収し、不要なものだけを尿中に排泄しているのか、そしてその能力と限界について理解するはやはり腎臓の解剖学的な特徴を知る必要があるのです。近位尿細管の管腔側の表面は草原のごとく繊細な微絨毛で埋まっています。ブドウ糖もアミノ酸もペプチドもアルブミンも必要な栄養素をみじんたりとも逃がさないためです。でもどうやってブドウ糖やアミノ酸は再吸収されるの?じゃあ糖尿病になって高血糖になると尿糖が出るのはなぜ?腎炎になってアルブミンが漏れ出るのはなぜ?糸球体内圧が通常の50mmHgを超えてしまうと大量のアルブミンが漏れ出し、尿細管がその大量のアルブミンを再吸収すると疲弊しますが、じゃあアルブミンはどういうときに漏れ出るの?どうして尿細管がたくさんのアルブミンの再吸収をするときに疲弊して障害を起こすの?

皆さんは尿細管が必要なものを再吸収するためにあるということは知っていると思いますが、それぞれ、近位尿細管の役割は?ヘンレループの役割は?遠位尿細管の役割は?集合管の役割は?について説明できますでしょうか?マクラデンサ(緻密班)はどこにあって何をしている?腎髄質の浸透圧が高くて皮質の浸透圧は低いのはなぜ?じゃあその浸透圧はどれ程度までコントロール可能なの?尿量や尿中のNaやK, Caなどの濃度を調節しているのはどこ?海水魚が高ナトリウム血症にならず、淡水魚が低ナトリウム血症にならないのはなぜ?渡り鳥は数千kmも飛ぶこともあるけど、その間、尿はどうやって排泄するの?これらはクイズではありませんが、この本1冊を読むことで難なく回答することができるようになると思います。

さらに腎臓はこのような重労働をしているためか、脆いですし、一度悪くなると基本的に治りません。この脆い臓器の腎臓を虚血や腎毒性薬物から守っていただくためにも、腎臓のことをより深く理解していただきたいのです。僕自身が解剖学なんて薬剤師には必要ないと思っていましたが、完全に間違っていました。この本はまさに「目からうろこ」です。よく理解している坂井先生が書いたから、素人にも分かりやすく解説されていますし、医学部・薬学部の学生だけではなく、すでに腎臓の専門医になっている先生方にも勉強になる本だと思います。だって、日本腎臓学会誌にも坂井先生は「腎臓の構造と機能」について何度も寄稿されていますし、日本腎臓学会学術大会でも数年連続で講演をなさっていますから。これを読むことによって理解できていなかったことが理解でき、読み終えた後には巨大なジグソーパズルが完成したかのような爽快感と軽い疲労感を感じさせてくれました。これが1,000円足らずで購入できます。僕はこれを読んで以降、熊本大学薬学部臨床薬理学分野に配属された学生の教科書に指定しました。これを読み終えた方はアドバンス版としてカラー図解 人体の正常構造と機能〈5〉腎・泌尿器【改訂第4版】(6,600円)をお勧めします。豊富なカラーイラストや写真が満載されていますので、さらに腎臓の機能についての理解力が高まります。

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -3位-

【3位】糖質制限の真実 日本人を救う革命的食事法ロカボのすべて

山田悟著 新書 ¥858

無理のないゆるめの糖質制限「ロカボ」を薦める糖質制限のトップドクターで北里大学北里研究所病院の糖尿病センター長の山田悟先生の著です。今や誰もが知っている「ロカボ」という言葉はおそらく山田先生の造語だと思います。糖尿病学会が長い間、提唱してきたカロリー制限食を正しいものだと信じて、患者さんにずっと指導してきたけれど、実は実行は大変で、効果もあまり期待できない。今のカロリー制限食は、糖尿病治療ガイドライン2019よりも前のガイドラインに載っている内容では、体重を減らせなかっただけでなく、LDLコレステロールの低下、中性脂肪の低下、HDLコレステロールの増加、CRPの低下、アディポネクチンの低下、空腹時血糖、空腹時インスリン分泌、インスリン抵抗性など、すべてにおいて低糖質食に比し劣っていたというRCT研究が引用されています1)。これって2008年の報告なのに、なんで糖尿病診療ガイドライン2016には反映されず、エビデンスのない炭水化物 50~60%エネルギーとする低カロリー食を推奨し続けたのでしょうか。

ロカボとは糖質を控えるだけで、肥満、高血糖、高血圧、脂質異常症といった、いわゆるメタボリックシンドロームの構成要素がすべてよくなるという食事です。簡単に言うとご飯の量を少なくし、おかずの量は増やしてよいという実践可能な食事療法なのです。従来の常識の脂質はカロリーが高いし肥満になりやすいというのはウソだし、脂質摂取で糖尿病になることはありません。血糖を上げるのは糖質だけだから、体にいいといわれていた蕎麦、玄米、全粒粉パン、山芋は糖質なので実は糖尿病には良いわけではないのです(腸内細菌叢の健全化にはとても良い食事だと思いますが、糖質ではあるため、血糖値が上がらないわけではない;山田先生は糖尿病食として解説しています)。油脂やコレステロールの高い卵を摂ってはいけない、等は間違っていました。チャーハンはカロリーは高いけれども白米より糖尿病になりにくい。植物性油だけでなく動物性の脂もバターも脂質は悪玉ではない。バターは動脈硬化にならないから食べてもいいのです。卵の黄身などのコレステロールを控えても、心臓病や肥満の予防にはほとんど役立ちません。

糖尿病患者にとって本当に怖いのは動物性の脂ではなく食後高血糖等の血糖異常です。脂質制限は意味がなく、実際には動物性脂肪(飽和脂肪酸)は、脳卒中を減らしています。油の摂取量の上限自体を撤廃すべきだし、それよりも老化につながる血糖値の乱高下が危険だし、酸化ストレスで認知機能が低下します。抗酸化作用を発揮するためには、糖質を控えケトン体にする事で、酸化ストレスから逃れられます。昔は、糖質を食べないと筋肉内のグリコーゲンという栄養源が足りなくなってしまうと、僕らも教わっていました。しかし、実はエネルギーさえしっかり取っていれば、糖質を制限していてもグリコーゲンの貯蓄はちゃんとできることも分かってきています。

「食の知識」に関する書物は、非常に多くありますが、専門家でもない人が誤った情報、民間療法のレベルの情報を発信していることがよ~くあります。糖尿病についてのエビデンスのある正しい食事療法の常識を、薬剤師が得るためにはこの書をお勧めします。新書版なので1000円以下で買えますし、この後編ともいえる「カロリー制限の大罪」も併せて読みたい本です。

引用文献

1)Shai I, et al: N Engl J Med 359: 229-241, 2008

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -4位-

【4位】脳の不調を治す食べ方

Uma Naidoo 単行本 ¥1,980

ハーバード・メディカルスクールの精神科医であり栄養士でもあるウーマ・ナイド博士の著。腸は第2の脳といわれ、腸の神経細胞数は4~6億で脳の次に多いのです。ストレスをコントロールすることによって消化吸収が改善し、野菜,果物,ナッツ,種子,マメ,全粒穀物などカラフルで繊維質の豊富な食物の積極的摂取によって腸内細菌叢を健全に保つことが、鬱、不安障害、自閉症、パーキンソン病、肥満などの現代病を改善させることができると説いています。この腸内細菌叢を介した精神神経疾患については「【6位】あなたの体は9割が細菌: 微生物の生態系が崩れはじめた」の内容と共通しています。腸脳連関(腸脳相関ともいう)の第一人者ということで、期待して読ませていただきました。

気分が落ち込んでいる時には甘いものをつい食べ過ぎてしまうことがよくありますが、必要以上のブドウ糖の摂取は鬱病のリスクになります。脳は1日62gのブドウ糖を必要としますが、それ以上の過剰のブドウ糖は脳内であふれてしまい、炎症を引き起こしうつ病につながります。37,131人を対象にした2019年のメタ解析で飲料による砂糖摂取量と鬱の相関係数は0.95であったことを紹介しています1)。

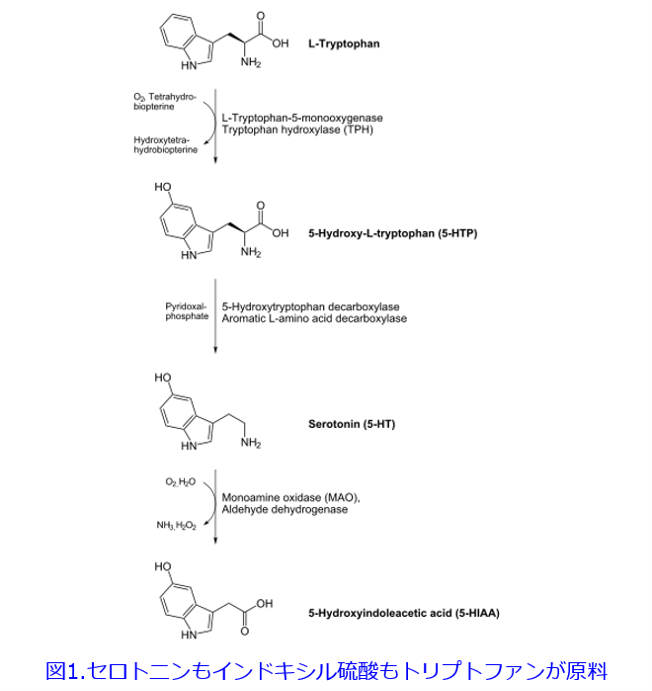

ただし尿毒素として最も認知されているインドキル硫酸の原料はアミノ酸のトリプトファンで、本書では不安を解消できるアミノ酸として紹介されています。これはしあわせホルモンと言われるセロトニンや不眠に使われるサプリメントのメラトニンもトリプトファンを原料にしていることによります(図1)2)。腸脳連関は腸腎連関よりもはるかに進んでおり、腸で生成されたセロトニンはBBBを通過しないものの、なぜかセロトニンの前駆物質であるトリプトファンが欠乏すると脳内セロトニンは減少します。トリプトファンに富む食品の摂取によって憂鬱や不安が減ったこともランダム化クロスオーバー試験で報告されています3)。

さて憂鬱で不眠を訴えるCKD患者さんや透析患者さんに、糸球体硬化・尿細管間質線維化から腎機能を悪化させ、ROSを誘導し酸化ストレスを亢進して心筋線維化・動脈硬化を悪化させ、Klotho発現低下から老化を促進させることなどが明らかにされているインドロキシル硫酸の原料であるトリプトファンの摂取を簡単に勧めるわけにはいきません。なんと悩ましいことか……。腸内細菌叢の健全化によって短鎖脂肪酸、特に酪酸が腸の健全性を保つことも書かれているので、まさに宮入菌がこれから、注目されそうな気がします。またセロトニンの前駆物質であるトリプトファンが欠乏することなく摂取して、腸内細菌の持っているTriptophanaseを腸管内のみで阻害する新薬ができることに期待したいものです。

また本書では砂糖は最悪のように言いながらも、ショ糖を多く含むバナナ(ただし低GI食です)は食物繊維を含むため、チョコレートはポリフェノールを含むため推奨されていることは疑問ですし、人口甘味料のアスパルテームやアセスルファムK、スクラロースは不安と関係するので避けるべきとしています。アスパルテームは脳内でドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンの合成、分泌を妨げ、酸化ストレスの原因にもなるそうです。人口甘味飲料は砂糖飲料に比べ、脳梗塞やアルツハイマー病を有意に増やすというフラミンガムハートスタディの報告4)を引用していますが、この報告は米国の肥満糖尿病患者は人口甘味飲料を飲む傾向が高いというバイアスがあるからではないのかなとも感じました。これらは矛盾していますし、砂糖も人工甘味料もいけない、それに対する代替が示されていないということは甘党の方々は耐えられないような気がします。摂取上限が規定されていないわが国の人工甘味料の主役であるエリスリトールなどの糖アルコールについては悪い情報がないのが救いのような気がしました。

うつや不安だけでなく双極性障害や統合失調症、不眠症やなど幅広い精神疾患について、あるいは集中力を高めるため、記憶力を高めるためについても、上記のような「どんどん食べた方がよいもの」、「できるだけ食べない方がよいもの」のリストやメニュー、そして調理法が載っているのもありがたいです。

引用文献

1)Hu D, et al: J Affect Disord 245: 348-355, 2019

2)Cheng Y, e t al: Sci Rep 2020 Jul 29;10(1):12675.doi: 10.1038/s41598-020-69559-x.

3)Linseth G, et al: Arch Psychiatr Nurs 2015; 29: 102-107

4)Pase MP, et al. Stroke. 2017;48:00-00. DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.016027.

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -5位-

【5位】LIFESPAN(ライフスパン): 老いなき世界

David A Sinclair著¥2,640

腎機能は良くはならず加齢とともに低下していくのと同じように、老化は避けて通れないものと、誰もが考えているでしょうが、非常に著名な医学者のDavid A Sinclair教授が2019年に著し翌年、邦訳された「ライフスパン 老いなき世界 人類は老いない身体を手に入れる(原題:Lifespan: Why We Age – and Why We Don’t Have To)」が話題になっています。内容は今はやりの「健康本」や「ダイエット本」ではありません。ちゃんと査読の厳しいNature, Cell, Scienceなどの医学のトップジャーナルに掲載された根拠のあるものです。500ページ近くあって、とてもわかりやすく書いているものの、科学に疎い人には内容的には難しいのですが、非常に興味深く、インパクトの強い内容、すなわち老化を防ぎ健康寿命を増やす(だけでなく最高寿命も増やせる)方法について記されています。ワシントン大学の今井教授のNMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)というニコチン酸誘導体に関する仕事や、平田の薬剤師としての持論も交えて解説してみたいと思います。

かつては、そして今も老衰や高齢による衰弱は主な死因であり、加齢に伴い疾病数は増え、高血圧、糖尿病罹患率も上昇します。現在の医療のようなもぐらたたきのように、個々の病気を治療するだけでは健康寿命は伸ばせません。老化は一つの病気であり、治療できるというのが本書の内容です。なぜ老いるのか?我々の体にはDNAの損傷が見られるとき、つまり厳しい環境下では細胞の増殖を遅らせることで、損傷が治るまで自身の修復にエネルギーを振り向ける仕組みが備わっています。これまでの生命科学ではDNAの損傷、恒常性の消失、ミトコンドリアの機能の低下などの様々な要因によって老化が起こると考えられてきました。それは間違いではないのですが、「そもそもどうして老化現象が表れるのか」については解明できていなかったのです。著者は、これら諸要因に共通する「唯一の原因」を探し出しました。それは「エピゲノム情報の喪失」です。つまり老化とは情報の喪失によるものだったのです。エピゲノムという可逆的なアナログ情報に生じたエラーを取り除くことができれば、若いころのDNAを復活させることができるはずなのです。

老化を防ぐためには、①食べる量を減らすこと(飢餓状態を作る)や②運動療法:「高強度インターバルトレーニング(HIIT: High-intensity interval training限界に近い高強度の短距離走30-40秒の全力疾走と20秒と徒歩の繰り返しなど)」がとくにいいし、③薬物療法・サプリメントについてはNMN, メトホルミン、レスベラトロールの服用などが有効ですし、今話題のSGLT2阻害薬も産生されたケトン体のβヒドロキシ酪酸を介してSirt1やAMPKが活性化され、抗酸化、心筋症の発症抑制作用だけではなく、寿命を延ばす効果も期待できる可能性があります。

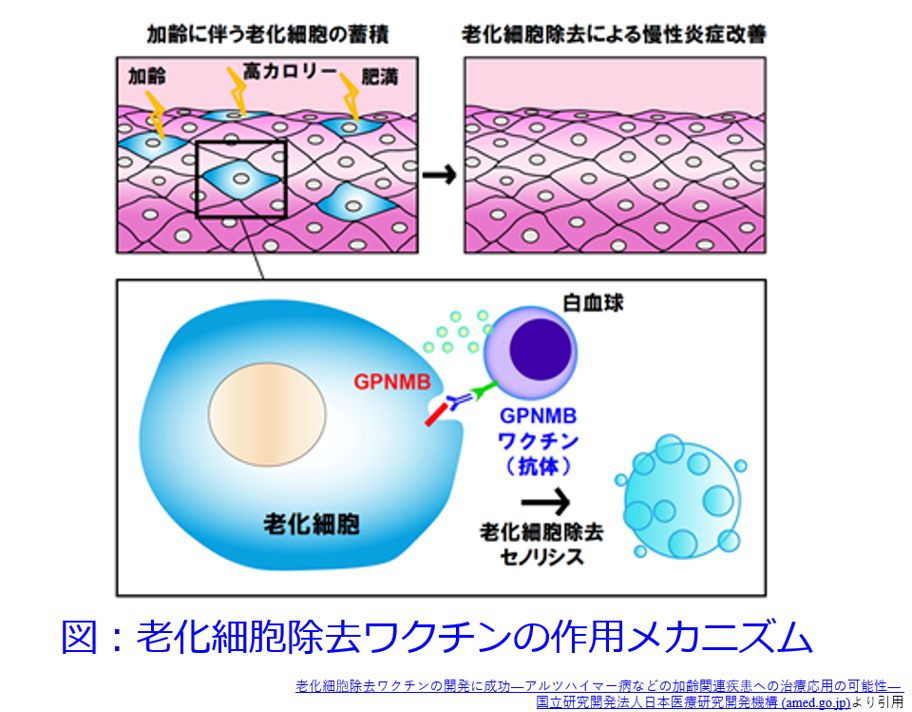

そうこうしているうちに老化細胞除去ワクチンを順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学の南野徹教授らの研究グループが開発し、Nature Aging誌の2021年12月10日付で掲載されたというニュースが入ってきました。このワクチンは免疫系を刺激して、老化細胞(分裂をやめるが、死なない、いわゆるゾンビのような細胞)に対する抗体を作り、老化細胞を白血球に貪食させることによって除去します。これによって感染症や様々な疾病(肥満に伴う糖代謝異常や動脈硬化、加齢に伴うフレイル)から我々の体を守るだけでなく、早老症マウスの寿命が延長することが確認されました(図)。健康寿命が延長して、年をとってもずっと元気に仕事ができ、お迎えが来たら、ぽっくりと死にたいと思っているは僕だけでしょうか?

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -6位-

【6位】あなたの体は9割が細菌: 微生物の生態系が崩れはじめた

Alanna Collen著 文庫版1210円、単行本¥2,200

平田が小学生のころの1960年代に友人で喘息、アトピー、花粉症を持っていることを見たことも聞いたこともありませんでした。そして20年後、僕が父親になった1980年代に恵まれた2人の子はともにアトピー性皮膚炎、それが治るとアレルギー性鼻炎や喘息になりましたし、同学年の子供たちの約半数がこのようなアレルギーマーチになっていたように記憶しています。このたった20年間に何が変わったのでしょうか?日本が豊かになったとともに食事の内容が豊かになり、欧米化したことや加工食品や化学物質が増えたことなどがとりざたされています。

2019年の2月に腸内細菌叢に興味を持っていたのでアランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌微生物の生態系が崩れはじめた」という非常に興味深い本を読みました。第2次世界大戦後に抗菌薬が広く開発され、おかげでその当時の死亡率第1位、2位であった肺炎や結核などの感染症が著しく減少しました。これは非常に喜ばしいことでしたが、逆になぜかアレルギー性疾患や1型糖尿病やリウマチなどの自己免疫疾患、日本人には少なかった肥満やクローン病(欧米の1/10)や尋常性乾癬(日本で0.1%、世界で3%)、うつ病などの心の病や大腸がんも大幅に増えました。腸は免疫反応を抑制する働きがありますが、自己免疫疾患は腸内細菌叢の悪化によって起ることが動物実験で解明されています。

そしてこれらのうち大腸がんを除くといずれも、なぜか若年発症の病気であり、これらに加えて生活習慣病と言われている2型糖尿病、CKD、心不全、脳卒中、高血圧、がんも増えましたが、これらは小児期の過体重が1つの原因ではないかと言われています。これらの病気の増加は欧米で始まりましたが、日本でも同様の現象が起こっているのはカロリー過多による肥満だけではなく、食事の欧米化によって日本人が古くから摂り続けてきた食物繊維や発酵食品の摂取不足が、腸内細菌叢を変化させたことが原因ではないかと思うようになりました。

一般的な風邪のほとんどはウイルス感染であり、抗菌薬は効果がないことからも、不要な抗菌薬の使用は避ける必要がありますが、これらに対してバイオアベイラビリティが低く、通常の軽度感染症では不要な、そして効きにくい第3世代セフェム系経口抗菌薬を気軽に処方する医師がいて、薬剤師も抗えないことも原因ではないでしょうか? 腸内細菌叢の研究は20世紀までの培養法から21世紀以降、遺伝子解析法(ダイレクト・シークエンス法)に変わり、腸脳連関が確立し、腸腎連関についても究明されつつあり、腸内細菌叢が様々な病気と関わっていることが明らかになってきました。ヒトの細胞数37兆個に対し、腸内細菌数は健康な人では1000兆個あります。つまり人間は自分の細胞の9倍以上もの微生物が腸内に居させていますが、おそらく透析患者では、食物繊維・水分・発酵食品の摂取不足によって、その多様性が失われているために、生じる合併症をこれから解明する必要があるのではないかと考えます。

だって腎機能を悪化させ、心血管病変を発症させる尿毒素のインドキシル硫酸、p-クレジル硫酸、フェニル硫酸、トリメチルアミン-N-オキサイドなどはアミノ酸やカルニチン、レシチンを基質にして、腸内細菌の持つ酵素によって産生されているのですから。

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -7位-

【7位】サピエンス全史 上下 文明の構造と人類の幸福

Yuval Noah Harari著 単行本 各巻¥2,090

僕が一番よく読む本は歴史ものなんです。若いころは司馬遼太郎の歴史小説にはまって、夢中になってほとんどを読みつくし、特に幕末物が好きでした。今は日本史だけではなく、世界史も中国史もどれも面白いのですが、この本に関しては人類史のとらえ方が独創的なのことに惹かれました。

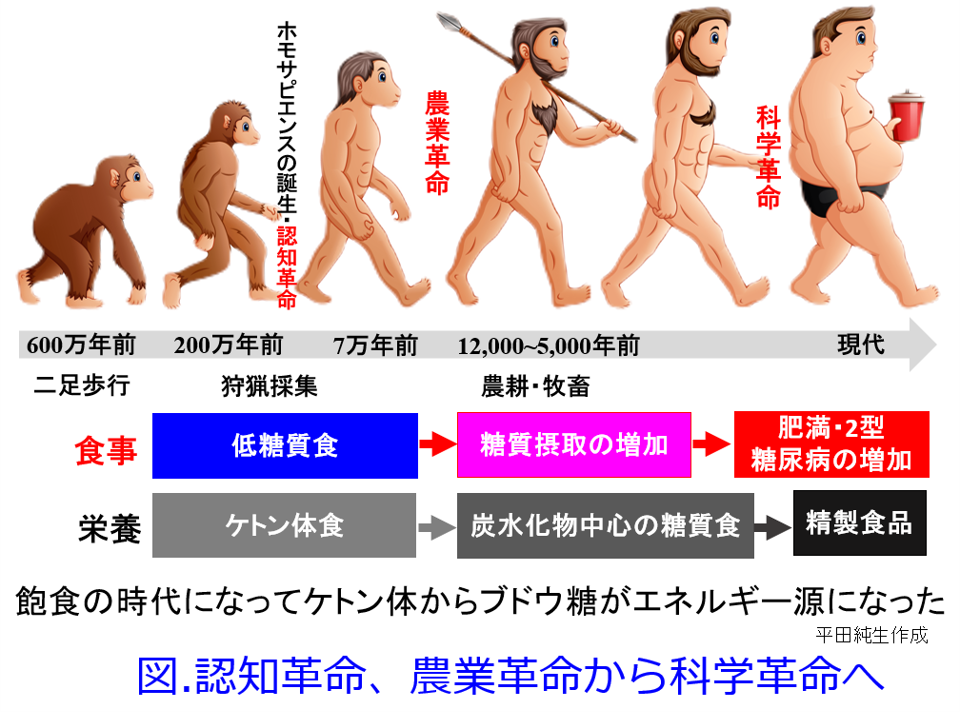

イスラエルの歴史学者で哲学者ユヴァル・ノア・ハラリの、世界で1,200万部を超えるベストセラーです。なんとこの方、平田よりも22歳若い45歳です。ヒトは決して最強の動物ではないのに、ホモ属の中でなぜサピエンスだけ生き残り、世界を支配できるようになったのか?そして歴史で示される限り、ずっとずっと国家間の争いが絶えないのか?約7万年に起きた「認知革命」、約1万2000年前に起きた「農業革命」、そしてわずか500年前に始まった「科学革命」でヒトの歴史を理解します(図)。

「○○のために団結する」ことができたのはホモ属の中でサピエンスだけだった。これが「認知革命」で、○○とは国家、宗教、法律、会社などが入りますが、これらはすべてヒトが作り上げたフィクション(虚構)なのです。お金も人間が発明したストーリーでヒトはそれを信じています。そして自ら作り上げたフィクションによって人類は協力しあうことができて最強になったというのです。そして様々な巨大な動物種をほとんどすべて絶滅に追いやったのはサピエンスの仕業だったのです。

「農業革命」は人口を飛躍的に増大したが、果たして人を幸せにできたのでしょうか?ほとんどのヒトがその体型からは慣れない姿勢での長時間労働によってヘルニアや腰痛で苦しみ、階級や差別を生み、特権を持ったわずかな人のみの飽食や搾取が始まりました。狩猟採集生活の方がヒトの体型にあっていたし自由で刺激的だったのです。結局、小麦や米はヒトを豊かにしてくれたのではなく、サピエンスが小麦や米によって家畜化されたのです。

「科学革命」では人類の科学技術は政治や産業界の求めに応じて飛躍的な発展を遂げ、医療や遺伝子工学や、コンピュータなどの電子機器の発達などに伴って人類を非死(事故やけがによって死ぬので不死ではない)の境地に導きつつあります。

今やヒトは神の領域に入りつつあるわけですが、精神面での発達はほとんどなく、狩猟採集生活をしていた時期よりも後退している可能性があります。自分たちの欲望をコントロールすることもできていないのですから。今、「わたしたちは何を望みたいのか?」という疑問に直面しています。

「人間って何?」という深い疑問に対して、これまでの固定観念が崩れ、新たな思考が広がり、人生観を変えるかもしれません。サピエンス全史が人類の過去について、そしてハラリ氏の新作ホモ・デウス(神のヒト)は飢饉、疾病、戦争という問題を解決した人類の未来について予言したもので、これも考えさせられます。また、ジャレド・ダイアモンド氏による「銃・病原菌・鉄 1万3000年にわたる人類史の謎」も併せて読んでみたい書です。

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -8位-

【8位】FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング著 単行本1,980円

東南アジアやアフリカと聞くだけで「貧困にあえいでいる国や人々」ときめつける人が多いですよね。しかも賢い人、教養のある人ほど思い込みに陥りやすいらしいのですが、世の中は時代とともに良くなっているのです。ニュースや、マスコミは一部の悲惨な部分を映し出しているので、それに惑わされている方が多いらしいようです。「ファクトフル(FACTFULL)」というのは、「事実に満ちている」という意味ですが、実際には当たり前のことをまだまだ理解していない人が多いのです。

「10の思い込み」は人間がもつ以下の10種類の本能(認知バイアス)をあげています。すなわち、1.分断本能、2.ネガティブ本能、3.直線本能、4.恐怖本能、5.過大視本能、6.パターン化本能、7.宿命本能、8.単純化本能、9.犯人探し本能、10.焦り本能のことです。

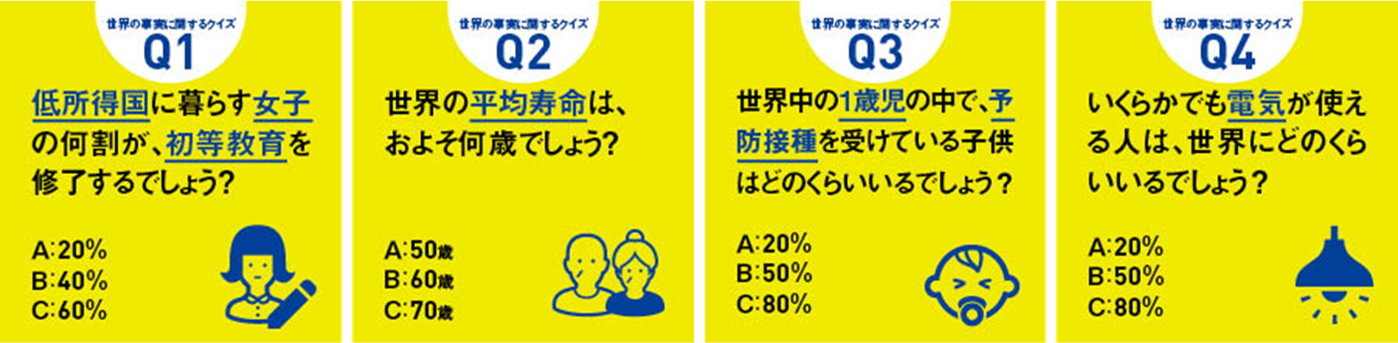

例えばこんな内容の問題(正解は下に)

3択問題13題について回答した識者の正答率はチンパンジー以下だったというのです。チンパンジーが適当に選んでも3択問題では33.3点を取れますから、その正答率は30%以下だったということです。テレビや新聞などのマスコミは世界で問題になっている部分ばかり見せるから、飢餓難民や貧困問題がどこにでもあるように見てしまい、「世界は悪くなりつつある」と思い込んでしまいますが、実際には世界は良くなりつつあるのです。僕もオンライン英会話でアフリカのジンバブエ、ウガンダ、ケニア、東ヨーロッパのボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア、ウクライナ、アジアのネパール、フィリピン、インドネシア、中米のコロンビアやハイチなどの決して経済的に豊かではない国々(日本の1/5~1/10以下の年収です)の英会話教師と、じっくり話をする機会があります。でも決して貧しさはみじんも感じさせない、心豊かな人々に出会うことができます。思い込みや偏見は捨てて、人と接したいものです。

Q1.現在、低所得国に暮らす女子の何割が、初等教育を修了するでしょう?

正解:C60%

Q2.世界の平均寿命は現在およそ何歳でしょう?

正解:C70歳

Q3.世界中の1歳児の中で、なんらかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょう?

正解:C80%

Q4.いくらかでも電気が使える人は、世界にどのくらいいるでしょう?

正解:C80%

薬剤師に読んでもらいたい平田のおすすめ本ベスト10 -10位~9位-

【10位】キクタンメディカル 6 薬剤編

高橋 玲著 単行本 ¥3,080

コルヒチンって英語ではコルチシンって発音しないと通じないって知っていました?だってつづりはcolchicineですから。コルヒチンってドイツ語読みだったんだってということが自然にわかります。これがあると国際学会の英語、日本の学会での外人講師の講演も分かりやすくなる。そして海外の専門家とディスカッションできます。

キクタンメディカルはこのほかにも1.人体の構造編、2.症候と疾患編、3.診療と臨床検査編、4.保険医療編、5.看護とケア編があり、すべて音声DL付きなので通勤時間にスマホで聞くことができます。そして医学用語、薬学用語、医薬品名などが身に着いたら、海外で実際に薬局に行って薬剤師に会うと様々な情報を得ることができます。タイではトラマドールや抗菌薬、グラニセトロンなど、ほとんどなんでも薬局で入手できるので、薬剤師のレベルが驚くほど高いです。ただしオンライン英会話の講師陣が口をそろえて「タイ人の英語の発音はひどい」と言っていましたが、僕が実際に出会ったタイの薬剤師はみんな素晴らしい発音をしていましたし、薬についても日本人薬剤師と比べても非常にレベルの高い情報を持っていました。

ただしこんな本は実際には要らないかもしれません。英語版のYoutubeで最新の医学情報を聞けば、発音は身に着きますし、日本でのWeb講演会よりも素晴らしい内容のものに出会えますから。これは日本語文献にもえいることで、英語文献を読みこなすことができれなければ、単純に考えても2%足らず(日本の人口/世界の人口=1.2億/79億)の情報しか入ってこないことになります。だから英語論文を読みましょう。そして海外の医療従事者と、積極的に会話できるようになりましょう。

【9位】夢をかなえるゾウ1

水野敬也 著 単行本 ¥1,595

インドの神様ガネーシャが「夢をなくした平凡な会社員」に成功に導く人生の秘訣を教えるというもので、内容的には他のビジネス書と大差がないのですが、なぜかガネーシャという、関西弁で見た目はゾウの「いい加減なおっさん」が「何より大事なのは、『実行すること』。実行に移した人は必ず成功出来る。理想の自分になれる。」と言うと、妙に説得力があります。自分を変えようとしたら、自分に興味があって誰かの役に立つための、そして正しいと思っていることのために一歩踏み出すこと、そして継続することだ。止まっていれば変わることなく追い抜かれるだけだから。

講演会や学会の時に医師は分からないことは「恥ずかしい」と考えずに積極的に質問してきます。薬剤師ってなんで講演後のディスカッションに参加しようとしないのでしょうか、講演が終わってから列を作って個人的に質問しに来るんでしょうか?そしてWeb講演会でもライブ感のあるディスカッションが見どころなのに、チャットでしか質問しないのでしょうか?これらは一例ですが、今の薬剤師には覇気がないです!だから、この本を「引っ込み思案な薬剤師」にこそ読んでもらいたいと思っています!

加齢に抗(あらが)うためにやっていること ー後編ー

エクササイズ

熊本大学時代にはとても忙しくて土日もほとんど出勤していた。好きなことをやっていたので苦痛では感じなかったが、ジムに行く時間的余裕がなかった。2006年からの最初の2年半は単身赴任で大学から歩いて1分の宿舎に住んでおり、昼食は学生と1000kcal以上あるヘビーなランチを食べに行き、歩行距離も少なく、空腹時血糖値が105になって、体力の衰えを感じた。そのため宿舎を出て少し離れたマンションを借りて、できるだけ歩くように心がけ、 嫁が熊本に来てくれて食事内容も劇的に良くなった。60歳になってから無理やり時間をとってジム通いを始めた。金曜日の夜などは朝まで大学で夢中になって仕事していたので、明け方5時ころ24時間開いているAnytimeというジムに通ってトレッドミルで10~20km歩いたり走ったりしていた。僕は歩いているとき、運転をしているとき、ジムでエクササイズをしているときなど、いつもイヤホンをして英会話を聴いたり、教育系オーディオブックを聴いたりして自分を高めようと心掛けている。無駄な時間がとっても惜しいと思うからだ。そして毎年2月には熊本マラソンに出場するため、いつもは67kgある体重を63kgまで落として、第2回熊本マラソンから5回連続出場して完走できたが、マラソン後はすぐにリバウンドして67kgになっていた。これは2月のバレンタインデーのチョコレートによるリバウンドかもしれない。

嫁が熊本に来てくれて食事内容も劇的に良くなった。60歳になってから無理やり時間をとってジム通いを始めた。金曜日の夜などは朝まで大学で夢中になって仕事していたので、明け方5時ころ24時間開いているAnytimeというジムに通ってトレッドミルで10~20km歩いたり走ったりしていた。僕は歩いているとき、運転をしているとき、ジムでエクササイズをしているときなど、いつもイヤホンをして英会話を聴いたり、教育系オーディオブックを聴いたりして自分を高めようと心掛けている。無駄な時間がとっても惜しいと思うからだ。そして毎年2月には熊本マラソンに出場するため、いつもは67kgある体重を63kgまで落として、第2回熊本マラソンから5回連続出場して完走できたが、マラソン後はすぐにリバウンドして67kgになっていた。これは2月のバレンタインデーのチョコレートによるリバウンドかもしれない。

神戸に来てからは規則正しい生活になって、ほぼ毎日ジムに行けるのと前述の16:8ダイエットで、体重を63kgに維持しているが、筋肉量を増やしたまま、体脂肪は20%未満になるよう保っている。それとライフスパンではよくないとされているプロテインはジムでは摂取している。そのためいつもBUNが高く、医師から「脱水じゃない?」と疑われるが、これはプロテイン摂取のせいだ。超健康体になった僕の場合は、後期高齢者になるまでは太らない ようにしようと気を付けて、1か月に少なくとも30万歩は歩くようにしている。そして最近はやりの高強度インターバルトレーニング(HIIT)。これは僕にとっては最近聞いた言葉だけど、DMM英会話で先生たちに聞いてみると、フィリピンやヨーロッパ、アフリカ、中米など世界中の英会話の先生たちはすでに知っていた。ということは世界中で流行しているトレーニングで、前回のライフスパンでも高齢者ほどHIITが老化予防に効果的で運動するほどテロメアが長くなるらしい。HIITでの適正な心拍数は208-0.7×Ageで計算できる。ちなみに僕は66歳なので、208-0.7×Age=208-0.7×66=162/分になるように30~40秒運動+15~20秒の休息を数セットやっている。死にそうになるきついトレーニングなので、健康な若い人にしかおすすめはしない。

ようにしようと気を付けて、1か月に少なくとも30万歩は歩くようにしている。そして最近はやりの高強度インターバルトレーニング(HIIT)。これは僕にとっては最近聞いた言葉だけど、DMM英会話で先生たちに聞いてみると、フィリピンやヨーロッパ、アフリカ、中米など世界中の英会話の先生たちはすでに知っていた。ということは世界中で流行しているトレーニングで、前回のライフスパンでも高齢者ほどHIITが老化予防に効果的で運動するほどテロメアが長くなるらしい。HIITでの適正な心拍数は208-0.7×Ageで計算できる。ちなみに僕は66歳なので、208-0.7×Age=208-0.7×66=162/分になるように30~40秒運動+15~20秒の休息を数セットやっている。死にそうになるきついトレーニングなので、健康な若い人にしかおすすめはしない。

ジムとサウナ

これについては以前にブログで書いたけど、熊大を定年退職後に神戸に引っ越し、熊本で週1回は行っていた大好きなチムジルバンとサウナ付き大浴場のある「あがんなっせ」に行けないのはとても残念なのだが、六甲道に住んでよかったのは、近くにサウナやジャグジーなど完備の大浴場のついたジム「セントラルスポーツ」があることだ。ほぼ毎日、1時間のウォーキング・ランニングと10~30分の筋トレの後はサウナを楽しむ。サウナと冷水浴の繰り返しは「整う」という快感(この後、いいフレーズが頭の中にあふれるように出てきて論文がいくらでも書ける)を与えてくれるし、寒冷刺激は体に適度なストレスをかけることによって、エピゲノムが混乱しないため老化防止にもとてもいいのだ。

サプリ

ミヤBMは家族みんな、ビタミンD(活性型ではなくネイティブのもの)は熊本で透析患者の骨ミネラル代謝異常の専門家、田中元子先生に「飲んだ方がいいですよ」と言われて以来、夫婦でずっと飲んでいる。僕は結構、他人に影響されやすいのです。もしも活性型ビタミンを処方されている人がいたら、カルシウムの併用は高カルシウム血症から多尿から脱水になって腎機能が悪化しやすいので気をつけて!