つぶやき

加齢に抗(あらが)うためにやっていること ー前編ー

以前にブログで「健康を保つためにやっていること 前編・後編」を書きましたが、前回の「ライフスパン」という名著の影響を受けて、今、僕がやっている健康法についてまとめました。

16:8ダイエット

僕も66歳の高齢者で、一般的に加齢に伴って筋肉量が減るために、ダイエットはしない方が良いといわれているが、僕は20年前から糖質制限食を続け、5年前からジム通いをはじめ、体組成計による体内年齢は常に50歳以下だ。 とても元気でウエイトトレーニングを定期的にやっているので、筋肉量は増加傾向のため、さらなる健康追及のために内臓脂肪は減らしたい。食事はずっと以前から炭水化物・脂肪をできるだけ摂らないで食物繊維の豊富な野菜がメインで鶏肉、魚、卵、乳製品などを加えた食事を心がけている。朝食は自家製ヨーグルトと果物、野菜ジュースがメインだったが、David A Sinclair教授の「ライフスパン 老いなき世界」を読んでから、朝食を抜いて遅い昼食をとる「16:8ダイエット」を実施、おかげで楽に減量でき体脂肪率が下がった。16:8ダイエットは、例えば20時に夕食を摂ると、朝食は抜いて16時間後の12時に昼食を食べ、8時間以内に夕食を摂る。最初は空腹を感じたが慣れるとなんでもなくなり、昼食をたっぷり摂ると夕食時に食欲がなくて何も食べないこともあり、かなり体重が減る。僕は甘いもの、和菓子やチョコレート、アイスクリームが大好物だが、これをたくさん食べると当然、太って、体脂肪が増えていたが「16:8ダイエット」実施後は太らなくなった。今は170cm、63kg、BMI 22で体表面積1.73m2の標準体型を保っている。

とても元気でウエイトトレーニングを定期的にやっているので、筋肉量は増加傾向のため、さらなる健康追及のために内臓脂肪は減らしたい。食事はずっと以前から炭水化物・脂肪をできるだけ摂らないで食物繊維の豊富な野菜がメインで鶏肉、魚、卵、乳製品などを加えた食事を心がけている。朝食は自家製ヨーグルトと果物、野菜ジュースがメインだったが、David A Sinclair教授の「ライフスパン 老いなき世界」を読んでから、朝食を抜いて遅い昼食をとる「16:8ダイエット」を実施、おかげで楽に減量でき体脂肪率が下がった。16:8ダイエットは、例えば20時に夕食を摂ると、朝食は抜いて16時間後の12時に昼食を食べ、8時間以内に夕食を摂る。最初は空腹を感じたが慣れるとなんでもなくなり、昼食をたっぷり摂ると夕食時に食欲がなくて何も食べないこともあり、かなり体重が減る。僕は甘いもの、和菓子やチョコレート、アイスクリームが大好物だが、これをたくさん食べると当然、太って、体脂肪が増えていたが「16:8ダイエット」実施後は太らなくなった。今は170cm、63kg、BMI 22で体表面積1.73m2の標準体型を保っている。

でもあまり我慢しすぎるのもよくないので、気晴らしに週に1度は外食で好物のとんかつ(熊本の勝烈亭は最高においしい)、カツカレーなどの肉類やうどん、ラーメン、餃子(神戸市灘区にはおいしい餃子屋が結構ある)など好きなものを食べる。本来、「16:8ダイエット」ダイエットや軽い飢餓状態は細胞内での異常なタンパク質の蓄積を防いだり、過剰にタンパク質合成したときや栄養環境が悪化したときにタンパク質のリサイクルを行ったり、細胞質内に侵入した病原微生物を排除したりすることで生体の恒常性を維持するためのシステムの「オートファジー」を活性化することに意味があるらしい。

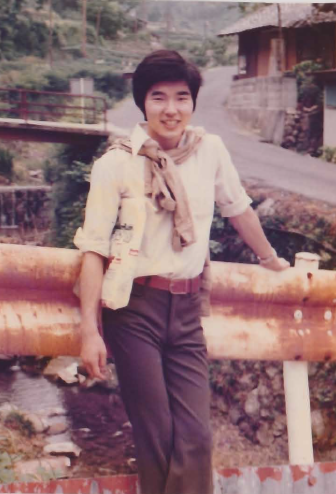

23歳のこの時が僕のターニングポイントだったのでは? ー後編ー

僕はその後、英検準1級を取得したものの、 実は英字新聞も満足に読めないし英語の小説も読めない、映画やテレビドラマも字幕がなければ完全には理解できない。プロ野球のヒーローインタビューで元大リーガーたちの話す英語は80%分からない(関係ないけど嫁の故郷、鹿児島の高齢者同士の会話は95%分からない)。 ラミレス前横浜監督の英語はネイティブスピーカーじゃなかったのでほぼ100%分かったけど。だけど医学論文だけは辞書なし、もちろんgoogle翻訳なしで理解できるし、国際学会に行っても、スライドがあれば日本語と全く変わらず理解できるようになったし、英語で質問もディスカッションもできるようになった。普通の英米人と話していても医学英語に関しては僕の方がはるかによく知っていた。これは半年のオレゴン州立大学での生活で伸びたのではない、まさに23歳の時にやった毎日、論文を訳してきた経験によるのだ。

ラミレス前横浜監督の英語はネイティブスピーカーじゃなかったのでほぼ100%分かったけど。だけど医学論文だけは辞書なし、もちろんgoogle翻訳なしで理解できるし、国際学会に行っても、スライドがあれば日本語と全く変わらず理解できるようになったし、英語で質問もディスカッションもできるようになった。普通の英米人と話していても医学英語に関しては僕の方がはるかによく知っていた。これは半年のオレゴン州立大学での生活で伸びたのではない、まさに23歳の時にやった毎日、論文を訳してきた経験によるのだ。

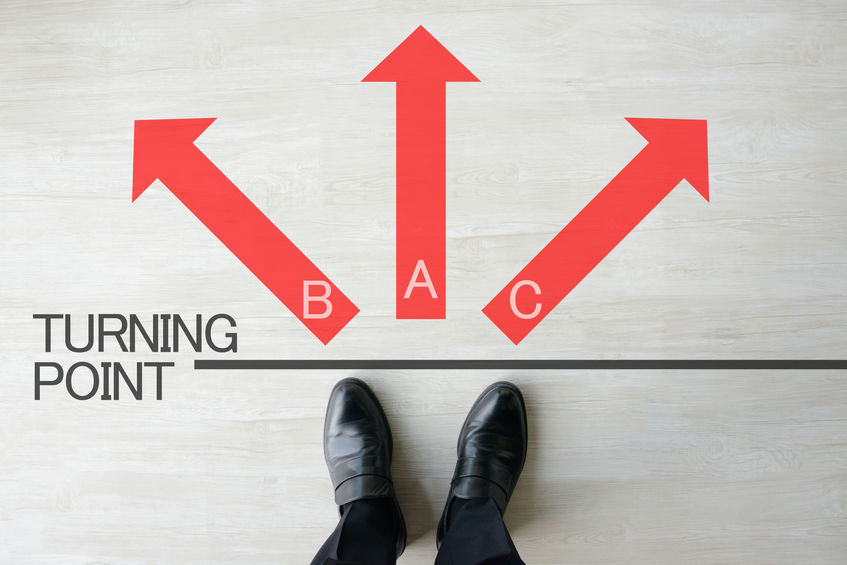

今回、伝えたいことは、どうやったら英語が上達するのかではなく、どうやったら、自分に自信を持てるかという1例を若い人たちに知ってもらいたかった。そして、なにかを極めるためには努力じゃない。だって努力はつらいもの。つらいことは続けられないし、無理したら心を病んじゃう。ドキドキワクワクしながら夢中になってやることは自分を信じられないくらいに変えてくれる。でもちょっとだけ好きになる努力は必要だ。だから患者さんを好きになれない人、薬に全く興味のわかない薬剤師は早く転職したほうがいいとも思っている。いつも僕がいつも言うように「オタク」は天才に勝てるのだ。まさに23歳の時、夢中になってやっていれば、頭が多少悪くても何かができるんだ、ということをつかんだターニングポイントだったと思う。今井眞一郎教授の講演を聞いてこの時のころのことを思い出した。

後日談

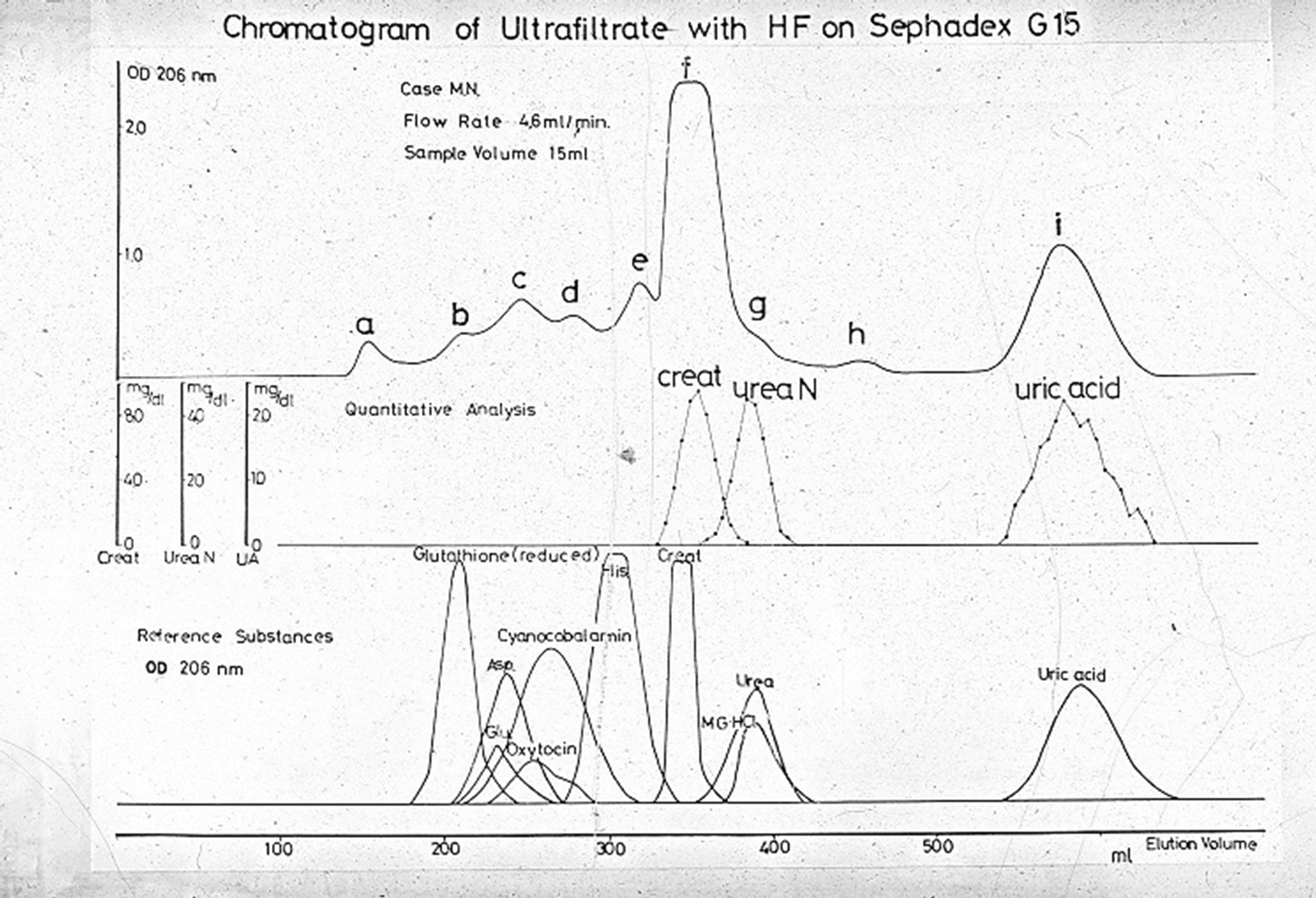

結局、「中分子量物質が尿毒素」というのは完全な眉唾だった。今は誰もこの研究に関わっていない。僕はこの学会発表をするまでに、元気な人ほど中分子量物質濃度が高いという気がしてならなかった。図はその当時、僕の作ったスライドだが、 ピークa~cあたりが中分子領域といわれていたが、Bёrgstromに言わせると、これが高くなると尿毒症性の心不全で死亡しやすいと言っていたが、僕の測定結果では元気な人ほど高かった。BёrgstromやManの言っていることと全く異なったデータしか得られなかった。中分子量物質の正体が何だったのかよくわからない。ひょっとしたら下条文武先生が発見したβ2ミクログロブリンだったのかもしれないが、元気な人ほど食べているから、低分子蛋白やペプチド(微量のホルモンではなく栄養素としてのペプチド)などの濃度が高かっただけではないかと僕は思っている。この研究は1回の学会発表で終わったけれど、終えて良かったと思っている。なおこのころから10数年後、MacのPCが医学界を席巻するまでのスライドはすべて手書きだ。

ピークa~cあたりが中分子領域といわれていたが、Bёrgstromに言わせると、これが高くなると尿毒症性の心不全で死亡しやすいと言っていたが、僕の測定結果では元気な人ほど高かった。BёrgstromやManの言っていることと全く異なったデータしか得られなかった。中分子量物質の正体が何だったのかよくわからない。ひょっとしたら下条文武先生が発見したβ2ミクログロブリンだったのかもしれないが、元気な人ほど食べているから、低分子蛋白やペプチド(微量のホルモンではなく栄養素としてのペプチド)などの濃度が高かっただけではないかと僕は思っている。この研究は1回の学会発表で終わったけれど、終えて良かったと思っている。なおこのころから10数年後、MacのPCが医学界を席巻するまでのスライドはすべて手書きだ。

ロットリングペンと製図用テンプレートを使って描いていた。すべて英文なのは格好をつけているんじゃない。薬剤師の研究に病院がお金を出してくれないから、自分で一番安上がりのスライドを作らなくっちゃいけない。ドクターはラフデザインを描くだけで天満橋にあるスライド屋さんが作ってくれ、病院がその代金の数万円を立て替えてくれていたが、薬剤師の僕たちは和文発表なのに、すべて英語で書かれたスライドを使わざるを得なかった、昭和の時代のことである。

ロットリングペンと製図用テンプレートを使って描いていた。すべて英文なのは格好をつけているんじゃない。薬剤師の研究に病院がお金を出してくれないから、自分で一番安上がりのスライドを作らなくっちゃいけない。ドクターはラフデザインを描くだけで天満橋にあるスライド屋さんが作ってくれ、病院がその代金の数万円を立て替えてくれていたが、薬剤師の僕たちは和文発表なのに、すべて英語で書かれたスライドを使わざるを得なかった、昭和の時代のことである。

23歳のこの時が僕のターニングポイントだったのでは? ー前編ー

長寿遺伝子のトップ研究者のワシントン大学の今井眞一郎教授が母校の慶応大学で講演した時のこと。学生の「オリジナリティのある研究テーマやビジョンをどうやって探せばいいのですか」という質問に対し、「1日1報、原著論文(アブストラクトではだめ)を全文読んでください。まずは1か月続けてください。1か月するとその分野で何が起こっているかが分かってくる。2か月続けるとばらばらだった知識が結合してくる(知識をブラッシュアップできる)。それを続けて3か月、つまり90報読むと、ほぼ何がこの分野で分かっていて、ここが分かっていないこと、これから何をやるべきかが分かってくる。」と答えていらっしゃり、大いに納得した。

大阪薬科大学の4年間は、高校までまったく自信がなく、女子と話すなんてできないくらいシャイだった僕が、いろんな先輩や友人のおかげで、人間的に成長できた素晴らしい4年間だったと思っている。でも悪い先輩たちから薬理と薬品製造と衛生以外は出席しなくてもいいというのを信じ込み、授業には全くついてゆけず、ほぼ最低の成績だった。卒業して研究志向は高いが、当時30床くらいしかなかった小さな透析をやっている個人病院の白鷺病院に入職し、1年後に「尿毒素としての中分子量物質」のテーマに興味を持った。透析で小分子は抜けるが中分子量物質は抜けが悪い。だから中分子量物質が蓄積して尿毒症を悪化させるというものだった。

学生時代はダメ学生だったので、目指した薬理学教室には成績が悪くて入れえず、仕方なく僕がお世話になっていた若い先生のもとで合成をやっていた。ただし申し訳ないことに合成には全く興味なく、合成反応後のクロマトによる結晶の精製に手間取り、先生方や同僚に迷惑ばかりかけていた。卒業発表でも質問に立ち往生しボロボロになりかっこ悪かった。でもこの時にやっていたクロマトグラフィーの技術が役に立ったのだ。透析患者の尿毒症体液成分を用いてSephadex G15を用いたゲルクロマトグラフィーを用いて分析するのだが、卒業して初めてクロマトの原理について1から学んだ。そして分析に取り組み、初の学会発表の機会を得た。分子量物質仮説についてはスウェーデンのBёrgstrom、フランスのManらがそれらの学説をけん引していた。関連する文献は英語論文ばかりで20くらいしかなかったが、医師から鋭い質問が来るかもしれないので、卒業発表のトラウマがあったためとても怖くなった。

この20の文献をメーカーに頼んで取り寄せ、それを毎日1つずつ読もうとした。その当時、一番多くの専門語の載っていたリーダーズ英和辞典を1万円も出して買って、論文に書かれているほとんどの単語の意味が分からないから、論文が鉛筆で書いた日本語訳だらけになった。 夜12時になっても訳せなかったが、次の日の仕事があるので、2時か3時までには病院の寮に帰るしかなかった。でもこれは全く苦痛ではなかった。1~2本読んだ時点で僕は白鷺病院で一番、中分子量物質について知っているという喜びを感じることができたから。誰も知らないことを知るって、楽しいじゃない?5本読めば大阪で一番の物知りに、20本読めば知識の上では日本のトップに立てるのだ。誰とディベートしても、たとえ東大の教授に突っ込まれた質問をしても勝てるんだという自信が持てる、だめ薬剤師としては初めてのワクワクドキドキする体験だった。1本の論文を全訳するのに深夜まで病院に残って2~3日かかっていたのが、そのうち1日1本訳せるようになり、辞書を引く回数が減った。20本を訳し終えた時には、1日2本読めるようになり、ほとんど辞書が要らなくなった。これは自分にとって大きな驚きだった。そして学会発表の時にも自信を持てたので、何が来ても、どんなえらい医師が質問しても怖くなかった。学生時代の卒業研究発表会とは違って、ワクワクしながら学会発表できたことを覚えている。

夜12時になっても訳せなかったが、次の日の仕事があるので、2時か3時までには病院の寮に帰るしかなかった。でもこれは全く苦痛ではなかった。1~2本読んだ時点で僕は白鷺病院で一番、中分子量物質について知っているという喜びを感じることができたから。誰も知らないことを知るって、楽しいじゃない?5本読めば大阪で一番の物知りに、20本読めば知識の上では日本のトップに立てるのだ。誰とディベートしても、たとえ東大の教授に突っ込まれた質問をしても勝てるんだという自信が持てる、だめ薬剤師としては初めてのワクワクドキドキする体験だった。1本の論文を全訳するのに深夜まで病院に残って2~3日かかっていたのが、そのうち1日1本訳せるようになり、辞書を引く回数が減った。20本を訳し終えた時には、1日2本読めるようになり、ほとんど辞書が要らなくなった。これは自分にとって大きな驚きだった。そして学会発表の時にも自信を持てたので、何が来ても、どんなえらい医師が質問しても怖くなかった。学生時代の卒業研究発表会とは違って、ワクワクしながら学会発表できたことを覚えている。

貴重な体験 ベスト10-後編-

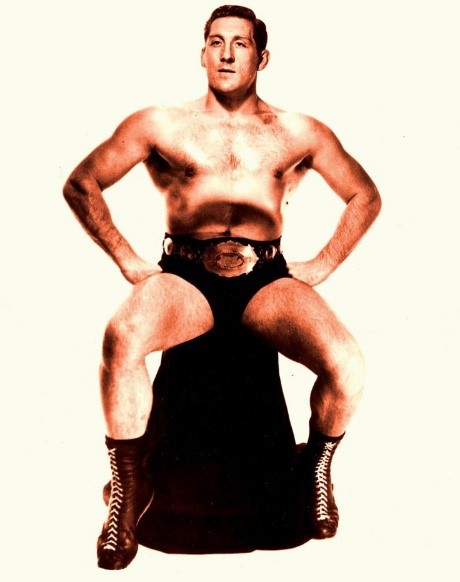

5位プロレスの神様・カールゴッチを生で見た

1972年10月、僕が高校生で17歳の時、広島県立体育館で創設間もない新日本プロレスに来日し、セミファイナルの登場したプロレスの神様ことカールゴッチを見た。テレビがついていなかったために、観客動員も少なく、新日本プロレスが最も苦しかったころです。 対戦相手は多分、山本小鉄だったような、藤原善明だったか・・・・、記憶がないです。でも最後の決め技はもちろんジャーマンスープレックスホールド(原爆固め)だったことを鮮明に覚えています。その時のメインイベントはアントニオ猪木対覆面レスラーのレッドピンパネール(正体はニュージーランド人のアベヤコブで必殺技はキウイロール)とゴッチから奪ったばかりのチャンピオンベルトをかけた世界選手権の初防衛戦。話題にはなっていませんでしたが名勝負でした。ちなみにカールゴッチは猪木だけでなく、藤原善明、前田日明、高田延彦、船木誠勝などのUWF系のレスラーを育てた名コーチでもあり、練習でもゴッチから1本を取れる日本人レスラーは全くいなかったくらい強かったそうです。

対戦相手は多分、山本小鉄だったような、藤原善明だったか・・・・、記憶がないです。でも最後の決め技はもちろんジャーマンスープレックスホールド(原爆固め)だったことを鮮明に覚えています。その時のメインイベントはアントニオ猪木対覆面レスラーのレッドピンパネール(正体はニュージーランド人のアベヤコブで必殺技はキウイロール)とゴッチから奪ったばかりのチャンピオンベルトをかけた世界選手権の初防衛戦。話題にはなっていませんでしたが名勝負でした。ちなみにカールゴッチは猪木だけでなく、藤原善明、前田日明、高田延彦、船木誠勝などのUWF系のレスラーを育てた名コーチでもあり、練習でもゴッチから1本を取れる日本人レスラーは全くいなかったくらい強かったそうです。

4位ポールサイモンのコンサートとS&Gのコンサートの両方に行った

音楽好きで特にビートルズのジョージハリソンとサイモンとガーファンクルが大好きだった僕。1973年、大学に入学して間もない19歳の時、大阪フェスティバルホールでポールサイモンのソロコンサートに行き、 1982年、28歳の時に大阪球場でサイモン&ガーファンクルを生で見ました。両方見た人はあまりいないと思います。ちなみに一緒に行った人はどちらも男の友達でした。大阪球場は音も悪く遠かった。はるかに見えるポールサイモンとアートガーファンクル。隣で見ていた女性は最初から最後まで泣きじゃくっていました。深い思い出があったのでしょうね・・・・・。

1982年、28歳の時に大阪球場でサイモン&ガーファンクルを生で見ました。両方見た人はあまりいないと思います。ちなみに一緒に行った人はどちらも男の友達でした。大阪球場は音も悪く遠かった。はるかに見えるポールサイモンとアートガーファンクル。隣で見ていた女性は最初から最後まで泣きじゃくっていました。深い思い出があったのでしょうね・・・・・。

3位マーチンのギターを買った

かぐや姫・風の正やんこと伊勢正三に憧れて大学4年から始めたギター。3年後にはギター小僧ならよく知っている難曲「アンジー」を弾けるようになった。25歳の誕生日に憧れのマーチンHD28を買った。ヘリンボーンデザインが気に入って定価40万円のところを32万円で衝動買いしました。51歳の時、熊本に行く前に置き場がないため10万円で売却しましたが、使いすぎてフレットはすり減り、ネックは曲がり、修理しても10万円以上はかかったので仕方ないかも・・・・。 低音の鳴りの良いギターでしたが、僕の持っているギターで生涯最高のギターは27歳の時に買った10万円足らずのK.ヤイリの特注品で低音も高音もバランスよく鳴るので今も持っています。このほかにもギルドの生ギター、グレッチのエレキ、カスガのフラットマンドリンと5弦バンジョーなども持っていました。ギターがうまいというより単なるコレクターだったかも?

低音の鳴りの良いギターでしたが、僕の持っているギターで生涯最高のギターは27歳の時に買った10万円足らずのK.ヤイリの特注品で低音も高音もバランスよく鳴るので今も持っています。このほかにもギルドの生ギター、グレッチのエレキ、カスガのフラットマンドリンと5弦バンジョーなども持っていました。ギターがうまいというより単なるコレクターだったかも?

2位「江夏の21球」を生で見た

生粋のカープファンだった僕。1975年にセリーグ初優勝を遂げましたが、日本一にはなっていませんでした。1979年25歳の時は大阪球場でパリーグの覇者、近鉄バファローズと日本一をかけて戦いました。この年の日程は土日に大阪球場、火水木が広島市民球場でしたが、大阪球場での第1戦、第2戦は負け、広島で奇跡の3連勝をして大阪に帰ってきたカープは第6戦にも負けました。最終戦の大阪球場第7戦に行って伝説の「江夏の21球」を生で見ました。小雨が降る中、7回表を終了した時点でカープが4対3でリードしていました。7回裏からリリーフエースの江夏が登板。これで優勝は決まったものと誰もが信じ、9回裏には3塁側のカープ応援団から紙テープ2個を両手に持って歓喜の時を待っていましたが、江夏は先頭打者に不用意に投げた初球をセンターにはじき返され、代走は超俊足の藤瀬。次打者アーノルドの時に2塁に盗塁を仕掛けたが、キャッチャー水沼の投じた球をショートの高橋義彦が取れず、センターに転がる間に藤瀬は3塁に。アーノルドを敬遠すると近鉄・西本監督はこれも俊足の吹石を代走にする積極策。江夏は次打者にも敬遠気味の四球を与え満塁策を取り、ノーアウト満塁に。絶体絶命!ここで西本監督の性格としてはめったにやらないスクイズを慣行し、俊足の藤瀬がホームに突っ込む。 このとき江夏はカーブの握りのままバントできないウエストボールを投げ、ホームに突っ込んできた藤瀬を三本間に挟み水沼がタッチ。江夏はその後の打者も三振に取ってカープ初の日本一に。この時の日本シリーズ近鉄戦は大阪での試合4試合とも見ましたが、僕が見た試合はカープの3連敗。広島で3連勝して最後の試合でした。ちなみに西本監督はリーグ優勝8回もしながら1度も日本1になったことがないため、「悲運の名将」と呼ばれました。

このとき江夏はカーブの握りのままバントできないウエストボールを投げ、ホームに突っ込んできた藤瀬を三本間に挟み水沼がタッチ。江夏はその後の打者も三振に取ってカープ初の日本一に。この時の日本シリーズ近鉄戦は大阪での試合4試合とも見ましたが、僕が見た試合はカープの3連敗。広島で3連勝して最後の試合でした。ちなみに西本監督はリーグ優勝8回もしながら1度も日本1になったことがないため、「悲運の名将」と呼ばれました。

1位 何と言ってもこの1冊! 入院しても書いた初の著作「透析患者への投薬ガイドブック」

40歳でようやく92床の白鷺病院でも薬剤管理指導料が算定できるようになり、大病院の薬剤師とは6年も遅れて服薬指導を開始し、同時にTDMのできる薬物は何でも測定(とはいっても15種類くらい)するようになり、大阪でTDMを実施している病院の中で一番小さな病院の白鷺病院が一挙にTDMではトップに立ち、府病薬の新人研修でのTDMの講義も担うようになりました。彗星のごとく現れた白鷺病院の平田純生・和泉 智のコンビは、のちに他病院でくすぶっていた古久保拓をスカウトし、病院薬剤師の間で一挙に注目を浴びるようになりました。1998年、僕が44歳の時から月間薬事に「透析患者の薬物投与設計」の隔月連載を始めました。第1回目の連載のテーマは「プロプラノロールとアテノロールの違いからADMEを知ろう」は物理化学的性質と薬物動態の特性が関係していることをわかりやすく説明した名著だと評価していただけることが多かったのですが、この当時は「こんなこと、だれも言っていないけど書いていいのかしら?」と大いに悩んだものでした。

連載のストレスが響いたのか、その年の9月に不明熱が続き、食欲不振で65kgの体重が57kgに減少し、全身がかゆくなって診察してもらったらCRPが10近くになっており、原発性胆汁性肝硬変か原発性胆汁性胆管炎の疑いで即、白鷺病院に入院となりました。原因は不明ですがおそらく胆道系の感染症だったのでしょう。安静にしていると10日くらいで退院できましたが、入院中も連載は続くため、夜中に病室を抜け出して薬局のパソコンで原稿を書いていたら、看護師に見つかってしまい、病室に監禁されたこともありました。その連載が終わって刊行されたのが、じほう(当時は薬業時報社)から刊行された「透析患者への投薬ガイドブック 透析と薬物療法、投与設計へのアプローチ」です。自分自身の仕事が評価されるのは論文(特に英語論文)か著作ですが、僕にとって初の著作になる記念すべき1冊になりました。

貴重な体験 ベスト10-前編-

あまり自慢できるようなネタを持っていない僕ですが、今回は少しオタクっぽい貴重な体験について話したいと思います。65年間生きてきて、これは実にいい体験をしたと感じたことを10個だけ、紹介したいと思います。題して「貴重な体験ベスト10」です!

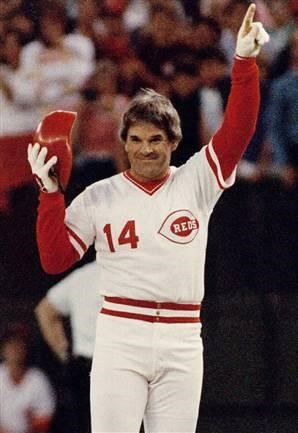

10位 ピート・ローズを生で見た

1985年、国際人工臓器学会の休暇日にMLB最多試合出場記録・最多安打記録を持ち、当時シンシナティレッズからフィラデルフィア・フィリーズに移籍してい たハッスルプレーヤーのピートローズをペンシルベニア州のシチズンズ・バンク・パークで生で見た。この当時のピートローズは引退前で打率も3割打てていなかったが、登場するだけでものすごい声援だった。ただしこの人、のちに監督在任中に野球賭博に関わったとして、メジャーリーグから永久追放処分を受け、メジャー最多記録の4256安打をイチローが日米通算ながら抜いた時も「日本の記録とメジャーを足すことに意味はあるのか。高校時代の安打も加えることと同じだ」と言い捨てた。最近は違法のコルクバットを使っていたなどあまりいい噂はない。

たハッスルプレーヤーのピートローズをペンシルベニア州のシチズンズ・バンク・パークで生で見た。この当時のピートローズは引退前で打率も3割打てていなかったが、登場するだけでものすごい声援だった。ただしこの人、のちに監督在任中に野球賭博に関わったとして、メジャーリーグから永久追放処分を受け、メジャー最多記録の4256安打をイチローが日米通算ながら抜いた時も「日本の記録とメジャーを足すことに意味はあるのか。高校時代の安打も加えることと同じだ」と言い捨てた。最近は違法のコルクバットを使っていたなどあまりいい噂はない。

9位 鉄人カル・リプケンとイチローを生で見た

2001年ワシントンDCで開催された国際TDM学会の休暇日に、電車で約1時間のボルチモアのオリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ球場(写真:打者はイチローですが小さすぎて見えない)で引退する最後の 年のオリオールズ一筋のカル・リプケンを僕のメンターの田中先生・上野先生と一緒に見ました。リプケンは広島カープの衣笠祥雄の持つ連続試合出場記録2215を破った名選手で8243イニング連続出場や903試合連続フルイニング出場した名プレーヤーです。その時の相手はイチローの所属するシアトル・マリナーズでした。ちなみにイチローは5打数3安打1盗塁の大活躍。現役最後の年のカル・リプケンが登場するとものすごいスタンディングオベーションでした。本当はメジャーリーグで活躍するイチローを見にボルチモアまで行ったのですが、この時はリプケン人気に圧倒されました。

年のオリオールズ一筋のカル・リプケンを僕のメンターの田中先生・上野先生と一緒に見ました。リプケンは広島カープの衣笠祥雄の持つ連続試合出場記録2215を破った名選手で8243イニング連続出場や903試合連続フルイニング出場した名プレーヤーです。その時の相手はイチローの所属するシアトル・マリナーズでした。ちなみにイチローは5打数3安打1盗塁の大活躍。現役最後の年のカル・リプケンが登場するとものすごいスタンディングオベーションでした。本当はメジャーリーグで活躍するイチローを見にボルチモアまで行ったのですが、この時はリプケン人気に圧倒されました。

8位 田中広輔の幻の本塁打を生で見た。2015年、カープは4位だったけど本当はAクラスだった!

2015年9月12日、僕が60歳で1998年以来、毎年Bクラスのカープが何年振りかでAクラスに進出し、クライマックスシリーズに出場できるかどうかの運命の1戦が甲子園球場で行われた阪神・広島戦。延長12回表、広島の田中広輔の大飛球は中堅フェンス際で大きく跳ね返ってグラウンドに戻ったように見えた。実は僕はこのフェンスの左後ろ約10mの距離で見ていたのだ。

甲子園の若いファンはたちが悪い。だからグラウンドに飛び出さないよう、電車の荷物置きのようなネット(いわゆるネズミ返し)がフェンスの真下に取り付けられているのだ。それに当たって、普通はレフトスタンドに入るはずが、なんと跳ね返ってグラウンドに戻っちゃった。実は僕はこの瞬間、ボールから目を離していた。だけど隣で見ていた長男はちゃんと見ていた。「あれは絶対に入っていた。ビデオ判定や!」。だけじゃない。前にいる阪神ファンも後ろにいる阪神ファンも「あれは絶対入ってたで」と言っている。案の定、ビデオ判定。だけど審判団はビデオ判定でフェンスを越えていないと判定。「なんでだよ~!ウソだろう!」

この判定はのちに正式に誤審と認められる。この1勝があればカープは楽にクライマックスシリーズに行けたのに・・・・・・。詳細はこのブログのカテゴリ「嗚呼!愛しの広島カープ」の 「2015年、カープ観戦記~泣くな大瀬良、来年は君がエースだ! ~」を参照してください。

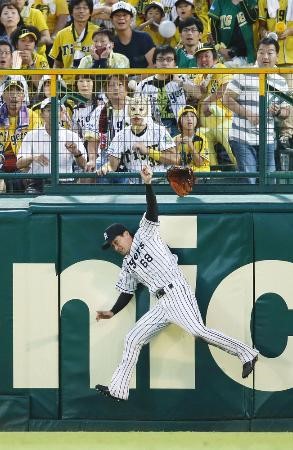

7位 天谷のスーパーキャッチを生で見た

2010年8月22日、55歳の時、場所はマツダスタジアム。横浜の外人ハーバーのホームランをセンターの天谷宗一郎が1.8mのフェンスに駆け上がってスーパーキャッチしたのをマツダスタジアムで生で見ました。これ以前に同じ年に赤松が同じ横浜の4番村田のホームランをスーパーキャッチし、全米でスパイダーマンと騒がれて話題になりました。2010年に天谷・赤松が見せてくれたスパイダーキャッチはこれ以前にもこれ以降にもやった選手はいません。ちなみに打たれたピッチャーはどちらも齊藤悠葵投手でした。

6位 William Bennet先生と電話で話した

2005年オレゴン留学中の52歳の時、ベネットブック(元祖・腎機能別薬用量一覧の本でアメリカではどんな薬剤部、どんな薬局にも必ず置いてある本、Drug Prescribing in Renal Failure)の著者として有名なBennet先生と電話で会話しました。この時にはシカゴ生まれのWilliam Bennett先生は大のホワイトソックス好きで、日本からやってきた井口資仁選手のことをべた褒めしていました。だけど同じポートランドに住んでいながら、生のベネット先生とお会いできなかったのは本当に残念でした。ちなみにベネット先生はすでに引退され、現在のベネットブックはGeorge Aronoff 先生が編集を担当しています。なぜ僕がオレゴン州立大学に留学したのかというとなぜか腎臓に詳しい薬剤師がたくさんいたから。渡米してその理由を知りました。その薬剤師たちはベネット先生の弟子だったのですね。

志の春さん真打昇進!

志の春さん真打昇進 おめでとうございます!

昨年2020年11月に熊本で開催された第13回日本腎臓病薬物療法学会を独演会で「トリ」を務めていただき、閉会式も平田とのトークで盛り上げてくれました立川志の春さん、覚えてますよね。帰国子女でフォード、ブッシュ父子、クリントン、ヒラリーも卒業したイエール大学卒の秀才です。2002年に26歳でたまたま入った落語会で立川志の輔さんの落語を聞いて「これだ!」と思い、遅めの入門。2011年に9年かけて二つ目に昇進。まだ真打ではなかったのであまり有名ではありませんが、新作も古典も非常に面白い実力者で落語会だけでなく英語落語や執筆活動も熱心にやっていらっしゃる。学会でも皆さん、大爆笑していただきました。

昨年2020年11月に熊本で開催された第13回日本腎臓病薬物療法学会を独演会で「トリ」を務めていただき、閉会式も平田とのトークで盛り上げてくれました立川志の春さん、覚えてますよね。帰国子女でフォード、ブッシュ父子、クリントン、ヒラリーも卒業したイエール大学卒の秀才です。2002年に26歳でたまたま入った落語会で立川志の輔さんの落語を聞いて「これだ!」と思い、遅めの入門。2011年に9年かけて二つ目に昇進。まだ真打ではなかったのであまり有名ではありませんが、新作も古典も非常に面白い実力者で落語会だけでなく英語落語や執筆活動も熱心にやっていらっしゃる。学会でも皆さん、大爆笑していただきました。

立川流、特に師匠の志の輔さんは非常に厳しいのです。年功序列ではなく実力がなくては二つ目にだってなれないのです。 でもその辺の「真打」と称している落語家さん、テレビでよく目にする有名な落語家さんよりも古典も新作も志の春さんの方が圧倒的に面白いと僕は思っていますが、2020年4月1日付で「真打」に昇進されたそうです。誠におめでとうございます。真打昇進披露興行は東京でも千葉でも絶対に見に行きたいと思っていましたが、新型コロナの影響で延期のようです。あ~残念。

でもその辺の「真打」と称している落語家さん、テレビでよく目にする有名な落語家さんよりも古典も新作も志の春さんの方が圧倒的に面白いと僕は思っていますが、2020年4月1日付で「真打」に昇進されたそうです。誠におめでとうございます。真打昇進披露興行は東京でも千葉でも絶対に見に行きたいと思っていましたが、新型コロナの影響で延期のようです。あ~残念。

師匠の志の輔さんは一般的には「ガッテン」のおじさんのイメージが強いようですが、日本一チケットが一番取りにくい、つまり一番人気の落語家で、毎年秋に熊本に来て新作と60分以上の非常に味のある古典落語を聞かせていただいています。人情噺で泣かせ、いろんなところに笑いを入れて楽しませてくれて、いつも大爆笑です。志の春さんの落語も昨年、熊本だけでなく福岡でも見せていただきましたが、師匠と同じく新作・落語ともに味わい深くとっても面白い。学会が終わってからも、ご丁寧にあいさつに来られ、手ぬぐい(落語家さんの商売道具ですね:写真上は志の輔師匠、下は志の春師匠)をいただきました。 ラジオやポッドキャストでいつも聞いているように人柄も飾らず、ほんとにいい人でした。志の春さんの落語の面白さを伝えにくかったのですが、最近、Youtubeで「立川志の春Shinoharu Rakugo」を開設したようです。コロナで外出規制はしばらく続きそうですが、志の輔さん、志の春さんの落語を楽しみながら人の少ない夜中にランニング、ウォーキングをしたいと思っています。志の春さんの英語落語は英会話の勉強にもなりますよ。

ラジオやポッドキャストでいつも聞いているように人柄も飾らず、ほんとにいい人でした。志の春さんの落語の面白さを伝えにくかったのですが、最近、Youtubeで「立川志の春Shinoharu Rakugo」を開設したようです。コロナで外出規制はしばらく続きそうですが、志の輔さん、志の春さんの落語を楽しみながら人の少ない夜中にランニング、ウォーキングをしたいと思っています。志の春さんの英語落語は英会話の勉強にもなりますよ。

健康を保つためにやっていること -後編-

~運動と食物繊維の摂取とサ道のすすめ~

今は熊本から転居して神戸市灘区の六甲道に住んでいる。北を向けば六甲山、南を向けば生まれ育った広島県呉市を思い出すような温かい海の景色で、これだったら方向音痴の僕でもあまり迷わないで済みそう。駐車場代が高いのと、電車が便利なので、愛車プリウスも売った。これで坂道の多い街並みを必然的に歩かなくちゃいけなくなる。毎日の電車通勤と、ここでも近所のセントラルスポーツのフィットネスジム通いと源泉かけ流しの灘温泉のサウナと冷水浴のサ道は欠かさない。だけど4月13日から5月6日は新型コロナウイルス対策のため、臨時休業になり、コロナ休暇になってからは夕暮れにガーミンのGPSウオッチを付けてジョギングで西は三宮、東は芦屋まで10km前後走っているが帰りはほとんど散歩。コロナ禍が速やかに収束することを望んでやまない。

食事にはすごく気を付けてもらっている。朝は自家製ヨーグルトにフルーツ、きなこにオリゴ糖をかけて、嫁の作った新鮮な野菜+果物ジュースを飲む。砂糖の入った飲料は全く飲まない。昼は神戸に来てからの出勤時はコンビニで弁当が中心になったが、 在宅勤務が増えたので、昼食も夕食も嫁が作ってくれた野菜・鶏肉・魚中心+少量の玄米などのヘルシーなものが多く、間食は地中海食も取り入れ、不飽和脂肪酸・食物繊維が豊富なナッツ類(tree nutsが健康にいいのであって畑に生えるピーナッツはこの仲間には入らない)も食べるようになった。これらはすべて腸内細菌叢を正常化してくれるものばかり。それにサプリメントはミヤリサン錠(芽胞を形成するため耐酸性で抗菌薬と服用しても大丈夫なプロバイオティクス。これに野菜・果物に含まれる食物繊維やオリゴ糖などのプレバイオティクスの組み合わせはシンバイオティクスとなってまず下部消化器症状に悩むことがなくなる)、魚油、ビタミンD(活性型ではなくてネイチャーメイドが売っているネイティブのビタミンD)、マルチビタミン・ミネラル(多量のビタミンやミネラルは様々な弊害の報告があるが、欠乏症状を防ぐため)を欠かさない。おかげで疲れ知らずでとっても健康な65歳になれた。タイトルは「健康を保つためにやっていること」だけど結局、「健康を保つために嫁にやってもらっていること」になってしまった。

在宅勤務が増えたので、昼食も夕食も嫁が作ってくれた野菜・鶏肉・魚中心+少量の玄米などのヘルシーなものが多く、間食は地中海食も取り入れ、不飽和脂肪酸・食物繊維が豊富なナッツ類(tree nutsが健康にいいのであって畑に生えるピーナッツはこの仲間には入らない)も食べるようになった。これらはすべて腸内細菌叢を正常化してくれるものばかり。それにサプリメントはミヤリサン錠(芽胞を形成するため耐酸性で抗菌薬と服用しても大丈夫なプロバイオティクス。これに野菜・果物に含まれる食物繊維やオリゴ糖などのプレバイオティクスの組み合わせはシンバイオティクスとなってまず下部消化器症状に悩むことがなくなる)、魚油、ビタミンD(活性型ではなくてネイチャーメイドが売っているネイティブのビタミンD)、マルチビタミン・ミネラル(多量のビタミンやミネラルは様々な弊害の報告があるが、欠乏症状を防ぐため)を欠かさない。おかげで疲れ知らずでとっても健康な65歳になれた。タイトルは「健康を保つためにやっていること」だけど結局、「健康を保つために嫁にやってもらっていること」になってしまった。

「サ道」とは:マンガやドラマで有名になった言葉、いわゆる「サウナ道」。体を洗って入浴し、飲水後、5~10分のサウナでたっぷりと汗を流し、1分間の冷たい水風呂、さらに水を飲んで体をふいて5分間の休憩・瞑想。これを1~3セット繰り返す。うまくいけば「整う」という快感を得ることができる。平田は整った後に論文を読むと論文読破能力が約2倍になる。つまり本来は凡人なのに超人的な能力を発揮することができる。原田泰造主演のドラマ「サ道」では熊本の「湯らっくす」が「サ道」の聖地のように紹介されていた。確かにここもいいが、平田のおすすめは「菊南温泉あがんなっせ」。神戸に来てからは銭湯なのに源泉かけ流しの「灘温泉六甲道店」がおすすめ。サウナ付きで600円、お風呂だけだと450円の安さ。しかもセントラルウェルネスクラブ六甲道店は、筋トレ、ランニング、スイミングもできてサウナ、水風呂がある。

健康を保つためにやっていること -前編-

~運動と食物繊維の摂取とサ道のすすめ~

熊本大学で働くことになったのが2006年4月、米国留学から帰ってすぐに単身赴任で住んだのが薬学部の斜め向かいの古い宿舎。歩いて1~2分で職場に行ける超便利なところ。だけど仕事が薬剤師と違って大学教員はデスクワークが中心だから、1日に1000歩くらいしか歩かない。しかも昼ご飯は学生たちと一緒に1000kcal以上あるヘビーな昼食を毎日食べていた。人間ドックでの空腹時血糖は105mg/dLと一応正常域だけど、糖尿病予備群になりかけた。この頃に大阪に住んでいる嫁と韓国の済州島に旅行に行って、丘に登った。いつもなら嫁が「あまり早くいかないでよ!」って言われるくらい僕がすたすたと先を歩いていたのに、この時には逆で、先に歩く嫁のあとを追うのがしんどかった。大学の仕事も慣れていないから、というより、もともと頭が良くないから熊大教員としてまともに仕事できるようになるためにはいつまでたっても家に帰れなくなる。結構ハードな毎日で、 目を覚ますためにブラックコーヒーを何倍も飲んだ。そしてついにはストレス性の胃潰瘍になって、今もPPIがないと胃がむかつくほど弱くなった。そして単身赴任に疲れ果て心も病んできそうだったので、大阪に住んでいた嫁に熊本に来てもらえるよう懇願した。

目を覚ますためにブラックコーヒーを何倍も飲んだ。そしてついにはストレス性の胃潰瘍になって、今もPPIがないと胃がむかつくほど弱くなった。そして単身赴任に疲れ果て心も病んできそうだったので、大阪に住んでいた嫁に熊本に来てもらえるよう懇願した。

単身赴任の約3年後、めでたく夫婦同居となりストレスが解消。うちの嫁はマイナートランキライザーのような人で、僕のストレスをスカベンジしてくれます。そして昼食は嫁が作ってくれる野菜・鶏肉・魚中心のヘルシー弁当。ジムにも通いはじめ、5年前から熊本城マラソンに連続出場。今年は神戸マラソンにエントリー予定。最初は持病の膝痛があったため、歩いて6時間かけて完走(完歩?)だったが、なぜか膝痛が65歳になって全快して、5時間ちょっとで休まず完走できるようになった。若いころは3時間20分前後でいつも走っていたが、5時間かけてゆっくり走るってのは本当に楽しい。練習はジムのトレッドミルで7~20kmを1~3時間かけて歩いたり走ったりと筋トレを週2~3回。ジムに行けない日は歩く距離を伸ばして平均1万歩/日をキープする。週末は熊本では「菊南温泉あがんなっせ」という最高のチムジルバン(岩盤浴)とサウナ・冷水浴(いわゆるサ道*で整える)とともに、10時間以上滞在してたまった未読論文を読み漁る。

学生時代のアルバイト秘話

学生時代にはお金がなくってというか、親に「お金を送って」って言えない性分だったので、大学の時には暇を見つけてはアルバイトをやっていた。1年の時は18時から24時まで大阪南部合同青果市場で荷物の積み下ろし。休みの日は18時から午前6時まで12時間勤務もしたっけ。ミカンは段ボール箱だからいいけど、リンゴが来ると木箱なので肩が痛い。皮がむけてヒリヒリすることもあったが、市場のおじさんはバンドエイド1枚もくれない。大根が数トントラックで来るとおじさんたちとアルバイトの学生たちが1列に並んで両手に1本ずつ大根をつかんで隣の学生にパスをして市場内に大根の山を築く。それが90~120分は続く。半そでシャツだと大根の葉っぱに負けて両腕が真っ赤になる。とにかく大根とリンゴは嫌だった。その代わり西瓜は重いけど、落とすと割れて売り物にならなくなるから、それをもらって自転車のサドルに縛って下宿に帰ると先輩や同級生たちが大喜びしてくれたっけ。 12時以降に下宿に帰って寝て、朝5時半から8時までその青果市場の隅にある喫茶店で時給300円のウエイターのバイト。チャーハンの作り方と接客業を学ぶことができた。大阪、しかも客はみんな八百屋さんなので「お待ちどうさまでした」ではなく大きな声で「おまちどーさん」と言わされた。睡眠時間は4時間ちょっとなので、大学に入っても講義中は睡魔が襲ってくる。成績はとっても悪かった。200人中190番くらいかな?でも留年は親に迷惑がかかるので絶対に嫌だったから再試にはめっぽう強かった。

12時以降に下宿に帰って寝て、朝5時半から8時までその青果市場の隅にある喫茶店で時給300円のウエイターのバイト。チャーハンの作り方と接客業を学ぶことができた。大阪、しかも客はみんな八百屋さんなので「お待ちどうさまでした」ではなく大きな声で「おまちどーさん」と言わされた。睡眠時間は4時間ちょっとなので、大学に入っても講義中は睡魔が襲ってくる。成績はとっても悪かった。200人中190番くらいかな?でも留年は親に迷惑がかかるので絶対に嫌だったから再試にはめっぽう強かった。

オイルショック前の夏休みまでは帰郷して広島県の呉市に帰ったら、呉市は重工業の町で景気のいいときだったので、日新製鋼で1日12時間労働して5000円もらっていた。当時の物価はJRの初乗りが30円、お好み焼きが100~200円、大阪薬科大学の学費が年間21万円(私学の薬学部で一番安かったから僕でも行けた)だったので、この当時の5000円は破格の大金だった。日新製鋼での仕事は、できた鉄板をコイル状にして大型トラックに載せる前に、そのコイルが元に戻ると大事故になってしまうのを防ぐため、鉄のワイヤーで縛りつけるのが僕の仕事。そんなに疲れる仕事ではなかったので、これは割が良かった。「平田君、今日は人手が足らんけん、連勤してくれんかのお」といわれると喜んでやった。連勤ってのは36時間連続勤務で、今ならブラック企業と言われかねないが15000円の大金を仕事が終わるともらえる。真夜中の2時間だけ休みがもらえるので鉄板でできたコイルの中でヘルメットをかぶったまま丸まって寝た。これで貯めた10万円はステレオと冷蔵庫を買うとほぼなくなった。このころの家電製品は高かったのだ。2年の時にはオイルショックでトイレットペーパーはなくなるわ、洗剤は売り切れるわの昭和で有名な大騒ぎがあり、物価はうなぎのぼりだけど景気は冷え込んだ。2回生になるとたった1年しかたっていないのに、呉では仕事が何もなくなった。仕方なく呉駅近くの職安の前で待って土方の仕事にありついた。でも夏休みの猛暑時にドリルだけならまだしもツルハシやシャベルを使っての炎天下で手作業の穴掘りの土方仕事はきつかった。1日5000円だが、2日は休まないと体力が回復しない。

仕方なく大阪に戻って京屋マネキン(いまはKYOYAというおしゃれな会社になっているみたい)で三宮のデパートや名張のダイエーなどの模様替えを閉店から朝までかけてやったり、お歳暮シーズンには薬科大学前の運送屋の運転助手もやった。ラジオから流れるイルカさんの「なごり雪」を助手席で聞いたのを思い出す。ガスタンクとその蓋の溶接がうまくいっているかどうかをレントゲンでチェックする仕事は被曝する危険性があるので高給だった。 このレントゲンの職場は門真にあって、いつもは本職の人の助手として車の乗っていろんな溶接工場に行くのだが、ある日、「おう、平田君、今日は玉出まで出張してくれへんか?」といわれ、地下鉄に乗って玉出まで行くのだが、作業服に安全靴、ヘルメット姿を同級生に見つかると恥ずかしいので、ずっと下を向いていたっけ。1,2年生の時にやったアルバイトの種類は約30種類。ようやく3年生になってから家庭教師という楽で結構稼ぎが良い仕事が見つかった。教えるのはうまかったので中学3年生を教えて、望みの高校に受かったので、高1になってからも続けさせてもらった。週1回2時間で1月12000円、時給としては最高で、しかも安定している。これは大学を卒業するまで続けさせてもらった。

このレントゲンの職場は門真にあって、いつもは本職の人の助手として車の乗っていろんな溶接工場に行くのだが、ある日、「おう、平田君、今日は玉出まで出張してくれへんか?」といわれ、地下鉄に乗って玉出まで行くのだが、作業服に安全靴、ヘルメット姿を同級生に見つかると恥ずかしいので、ずっと下を向いていたっけ。1,2年生の時にやったアルバイトの種類は約30種類。ようやく3年生になってから家庭教師という楽で結構稼ぎが良い仕事が見つかった。教えるのはうまかったので中学3年生を教えて、望みの高校に受かったので、高1になってからも続けさせてもらった。週1回2時間で1月12000円、時給としては最高で、しかも安定している。これは大学を卒業するまで続けさせてもらった。

今でも青果市場や日新製鋼や真夏の土方のことを思い出す。みんなが寝ている真夜中に「なんで俺だけ、こんなに働かなくっちゃいけないんだろう」と思うと情けなくって泣きそうになったことを(実際には絶対に泣かなかったけどね)。でも今、締め切り地獄になっても、あきらめず、めげずに30冊近くの本を書き続けることができたのは、このつらい経験(20歳代のころマラソンをやったのもよい経験だったのかもしれない)のおかげで神経がかなり太くなったからじゃないかなと思っている。以前に偉い人が言っていた。「学生は勉強をするのが仕事。アルバイトなんかするもんじゃない。勉強に打ち込め!」と。僕は他人の言動に影響を受けやすい。アルバイトする代わりに大学の図書館に入り浸って勉強していたら、落ちこぼれることなく、もう少し早めに芽が出る薬剤師になれたかもしれない。それもすごくわかるが、そうできたのなら誰も苦労はしない。この昭和48年から52年の4年間は親に甘えるな!死ぬまで働け!」という平成の子には理解できない、昭和の美徳がもてはやされる時代だったんだ。

500回の抄読会を終えて -後編-

2006年に熊本に来て、抄読会のメリットを伝えたかった。毎週火曜日の夜7時半には必ず抄読会か育薬セミナーがあるのが普通になりました。12年間でほぼ500の論文を読んだことになります。昨年までは月間薬事に毎月2つの論文の要約とコメントを連載していました。

抄読会の効用は

① 英語力(医学・薬学英語)が身に着く

② 飛び切り最新の情報(ガイドラインが作られる前の生の情報)が身に着く

③ 知りたい情報を検索して、自分で解決する能力が身に着く

④ 文献に対する評価・批判が身に着く

(この論文はここがすごい、この論文は方法をこうしたらもっとレベルの高い論文になるのに…などです)

などがあげられます。

③に関してはPubMed検索して、入手できる論文はPDFで入手し、カテゴリー別に分類保管し、学会発表や論文を書く時の引用文献になるかもしれませんし、新しい研究テーマにつながるかもしれません。この先々、プレゼンで使える図表をパワーポイントで作成したり、入手できないものは抄録だけでもコピペして訳す。これで速読術も身につき、白鷺病院時代には100本のPubMedの要約を60分間の通勤時間で訳せるようになりました。とにかく、薬剤師として1つの壁を乗り越え、確実に実力が身につきます。それと僕らの世代では習っていない⑤ 統計学が身につきます(僕はあまり得意ではありませんが、今でも少しずつ進歩していると思います)。

ただしこれらはすべて継続していればのことです。熊大でやっていた抄読会に参加した経験のある方は非常に多いです。すっごい意気込みを持って「参加したい」言ってくる先生方もいらっしゃいますが、ずっと続けて参加していただけた先生方はわずかです。自分からプレゼンしてくれる先生はやはり違います。その中に温石病院の森 直樹先生がいらっしゃいます。この先生は12年以上前からずっと参加してくれています。今や誰もが認める立派な薬剤師ですね。僕も気が付けば40年以上、途切れることなく抄読会に参加してきたことになります。まさに「継続は力なり」だと思います。

写真:おそらく500回目?熊大最後の抄読会