つぶやき

500回の抄読会を終えて -前編-

先生方、抄読会って知っていますか?参加されたことはありますか?僕がいまここまで頑張ってこられたのは抄読会のおかげといっても過言ではありません。大阪の白鷺病院に就職した直後、これまで使われていた酢酸透析液から、世界で初めてアセテートフリーの透析液を使って多人数同時透析を行いました。その当時の白鷺病院はLの字の形をしていて、スタッフから見て左側20人くらいは従来の酢酸透析液、右側の12人は重曹透析液を使ってい始めたのです。その当時の透析は膜の性能が良くなかったために中空糸型透析器で5時間、古いタイプのコイル型で6時間かかっていました。朝の8~9時に穿刺して食事時の12~13時になると酢酸透析液側では酢酸不耐症でしょうか、嘔吐する人が多発し、洗面器に入った吐物を処理するために新人である僕はトイレと透析室の間を走り回っていました。かたや重曹透析液ではみんな安らかに眠っており、明らかに患者さんの負担が軽減したなと感じました。

重曹はもちろん酢酸に比べ生理的ですが、でもなんで酢酸を使うと血圧低下やショック、嘔吐が起こるのかの理論武装はできていなかったのです。そこで新人で、数少ない大学卒の僕たちは抄読会で酢酸に関する論文をありったけ集めて訳させられました。これが白鷺病院の抄読会の始まったきっかけでした。当時の院長から「平田の訳は日本語になっとらん!」とよく叱られたものでした。これが僕の抄読会のデビューでした。

英語が楽に訳せるようになったのは、翌年、自分で初めて臨床研究し、学会発表した時です。僕は薬学系の学会に初めて参加したのは40歳になってからですので、卒業したての頃は医学系の学会で発表していましたので、医師からどんな質問が来るのか怖くて、そのテーマに関する英語論文20本を取り寄せ、毎日1つずつ訳していきました。英語の苦手な僕には大変ですから、1語1語、辞書で引きながら全訳していたので、1つの論文を読むのに0時過ぎまでかかっていました。でもなんと不思議、同じようなテーマの論文を読んでいくと辞書が要らなくなるので数日後には11時、1週間後には10時には帰れるようになりました。こんなふうにして英語力は身に付くものだと知りました。おかげで、英語論文や外人の英語の講演などは自分の得意分野であれば100%理解できるようになりました。もちろん日本語でもさっぱりわからない分野の話は当然、日本語でも英語でも分かるわけがありません。今でも新聞や小説、雑誌はほとんど読めませんし、映画やテレビは内容によって50~80%くらい、学会でも英語の質疑はわからないことがあります。プロ野球での外人選手のインタビューもほとんどわかりませんが、不思議とラミレス監督の英語や、トランプ大統領の英語は非常にわかりやすいです。Native speakerと医学用語を話すと外人さんの方が医学用語を知らないので、僕はずいぶん偏った英単語のみよく知っているのだと思います。

抄読会は医局のドクターはみんな経験しているものです。その医師の抄読会に入ろうとしても聞くだけでは仲間に入れてくれないかもしれませんが、自分も順番の中に入って訳すといえば、抄読会はたいてい当番制なので、みんな自分の当番が回るのが遅くなるためいつもウエルカムでした。受け身じゃダメなのです。参加するだけではなく自分も訳してプレゼンしなくては!だから白鷺病院だけでなく、大阪市立大学の内科や泌尿器科、府立病院の腎臓内科などの抄読会にもよく参加させてもらったものでした。「薬剤師だからだめなんだ」と言われたくないから、とびっきり新鮮で面白い論文を探して訳したものでした。医師の抄読会は医師の考え方が分かるからとても新鮮で勉強になりましたし、それは今でもよい経験だと思っています。40歳になって病棟業務ができるようになってからは白鷺病院の医局と薬剤科と両方で抄読会・症例検討会に参加していました。

抄読会は医局のドクターはみんな経験しているものです。その医師の抄読会に入ろうとしても聞くだけでは仲間に入れてくれないかもしれませんが、自分も順番の中に入って訳すといえば、抄読会はたいてい当番制なので、みんな自分の当番が回るのが遅くなるためいつもウエルカムでした。受け身じゃダメなのです。参加するだけではなく自分も訳してプレゼンしなくては!だから白鷺病院だけでなく、大阪市立大学の内科や泌尿器科、府立病院の腎臓内科などの抄読会にもよく参加させてもらったものでした。「薬剤師だからだめなんだ」と言われたくないから、とびっきり新鮮で面白い論文を探して訳したものでした。医師の抄読会は医師の考え方が分かるからとても新鮮で勉強になりましたし、それは今でもよい経験だと思っています。40歳になって病棟業務ができるようになってからは白鷺病院の医局と薬剤科と両方で抄読会・症例検討会に参加していました。

弱った英会話能力を復活させる方法 -後編-

2018年の暮れに2019年6月にブダペストで開催されるEDTA-ERA(欧州透析・移植腎臓学会)に参加を決意。また英会話力を取り戻そうとしました。実際に学会に参加してみるとインド系の英語の聞き取りは苦手でしたが、英国人の英語は米国英語よりも聞きやすく、スライドがあればほぼ100%理解できましたが、ディスカッションでは英語とはいってもいろんな国の訛りがあるので、何を言っているのかよく分かりにくかったです。ポスターセッションでのディスカッション

2018年の暮れに2019年6月にブダペストで開催されるEDTA-ERA(欧州透析・移植腎臓学会)に参加を決意。また英会話力を取り戻そうとしました。実際に学会に参加してみるとインド系の英語の聞き取りは苦手でしたが、英国人の英語は米国英語よりも聞きやすく、スライドがあればほぼ100%理解できましたが、ディスカッションでは英語とはいってもいろんな国の訛りがあるので、何を言っているのかよく分かりにくかったです。ポスターセッションでのディスカッション は同行した長崎光晴病院の成末まさみ先生がとっても積極的で、頑張ってディスカッションに努めており、僕も彼女の影響を受けて負けずに話しかけてみました。

は同行した長崎光晴病院の成末まさみ先生がとっても積極的で、頑張ってディスカッションに努めており、僕も彼女の影響を受けて負けずに話しかけてみました。

写真右:EDTAの学会会場で

写真左:ブダペストでの妻との夕食(ほとんど野外です)

最近はいい教材が増えています。とにかく忙しい僕は英会話教室なんか行ける時間がない。そこで独学でおすすめはDUO 3.0/CD復習用、ALCのキクタンで例文音声+チャンツ付きのCDまたはオーディオブック(アマゾンプライム会員は月に1本のオーディオブックが無料になります)を自分の英会話レベルに合わせて(DUOやキクタンAdvancedは英検2級~準1級レベルだと思います)、通勤時間などや車の中やスマホで聞くのがよいでしょう。キクタンシリーズにはキクタンメディカルもあり、薬剤編もあります。コルヒチンの発音は実はコルチシンだって知っていましたか?Colchicineって綴りですからコルチシンは多分ドイツ語読みですね。「トシ、聴くだけであなたの医療英単語が100倍になるCDブックよ。」も聞き流すだけで医療英語に強くなれます。アマゾンプライムの会員ならグレイズ・アナトミーGrey’s Anatomyという医療ドラマがおすすめ。日本語字幕、その後、英語字幕にする、字幕なしで見るなんて工夫してもいいでしょう。上級者はNew Engl J Medのポッドキャストをiphoneで聞き流すのもいいでしょう。あとは会話の練習ですが、DMM英会話などのオンライン英会話のコスパがいいと評判いいみたいですので(全くやっていませんが)、僕もできれば2020年のミラノで開催されるEDTA-ERAに行きたいと思っていますし、こんな目標をもって英会話能力をアップすることに取り組んでみたいと思います。

弱った英会話能力を復活させる方法 -前編-

白鷺病院に就職したころ、職場は英会話ブームでした。初代院長は研究がやりたくて白鷺病院を作った人です。世界初の多人数同時透析をアセテートフリーの重曹透析を使って行い、その研究成果を英語論文にして国際学会でせっせと発表する気運が熱かった時代です。その当時はめずらしかったいわゆる外人講師を病院に呼び、簡単な日常会話を覚えました。

その時に英会話をしてよかったなと思ったのは、外人と話をしていると言葉は違っていても考え方は同じ、みんな人間は同じなんだと気づいたことで、外人(白人)コンプレックスが解消されました。だけどあまり熱心ではなかったので思ったことを話すまでの英会話能力には達しませんでした。

そして僕は結婚し、子供ができたけどお金が全くなかった35歳のころ、微量元素に関する英語論文を書き、国際学会で口頭発表するために英語論文をチェックしてくれる外人を探していました。このころはリーズナブルな英文作成会社がなかった(知らなかった?)ので、当時の大阪市立大学の内科の教授に英国女性を紹介していただいて何とか発表したのを思い出します。このことをきっかけにもう1度英会話をやり直したいと思いました。 まずはお金がなかったので、ラジオ英会話を基本として続けましたが、せっかく覚えたフレーズも使わなくては自分のものになりません。子供の絵本を借りるために通っていた大阪市の住之江区図書館で、英会話サークルが週1回2時間で月に2,500円と格安でやっているチラシを見つけ、さっそくそのサークルに入会しました。その講師の先生が22歳で結婚したてのオーストラリア女性、シャロンさんでした。なんと超美人でスタイル抜群、それにまして性格がすごくいい。男性だけでなく女性にも好かれるいい人でした。今まで、外人といくら話してもあまりやる気にならなかったのですが、シャロンと会話をしたい一心で様々なフレーズを覚え→シャロン相手に話すと、そのフレーズが通じちゃう→シャロンがホームパーティーをするときに大勢の外人の中に混じって招待されることもあって、どんどん英会話に没頭。こんな感じで、ますます勉強するという好循環がぐるぐる回るのでした。僕だけでなく、ほかの女性会員も男性会員もみんなシャロンを好きになって、みんな英会話教室が終わってからもファミレスで1時間以上雑談をしたものでした。この時の英会話教室のレベルは一気に上がりました。I’ve been dying to see you.と覚えたてのフレーズを言うと、シャロンもI’ve been dying to see you, too, Mr. Hirata.と返してくれ、通じるととにかく楽しくてたまらない(お互い既婚者なので、この会話は冗談ですよ)。英会話が終わって毎日時間があれば英会話、ウォークマンで「やさししいビジネス英語」(実は全然やさしくないNHKのラジオ英会話)を聴きながら通勤し、子供たちをキャンプに連れて行っても、寸暇を惜しんで英単語を覚える。すぐに英検2級に合格、その1年後には準1級に合格。この時には当然、英検1級を目指して、その参考書をたっぷり買いこみましたが、シャロンが突如オーストラリアに帰国・・・。その後任は名前も忘れた若いイギリス人男性・・・。とにかく英会話教室に行ってもシャロンがいないので全くやる気にならず、英会話力の伸びが突如停滞し、1~2年で英会話をやめてしまいました。これが37歳の頃だと思います。何とかその時の余力で50歳になってオレゴン留学を果たしましたが、英会話能力はそんなには伸びませんでした。

まずはお金がなかったので、ラジオ英会話を基本として続けましたが、せっかく覚えたフレーズも使わなくては自分のものになりません。子供の絵本を借りるために通っていた大阪市の住之江区図書館で、英会話サークルが週1回2時間で月に2,500円と格安でやっているチラシを見つけ、さっそくそのサークルに入会しました。その講師の先生が22歳で結婚したてのオーストラリア女性、シャロンさんでした。なんと超美人でスタイル抜群、それにまして性格がすごくいい。男性だけでなく女性にも好かれるいい人でした。今まで、外人といくら話してもあまりやる気にならなかったのですが、シャロンと会話をしたい一心で様々なフレーズを覚え→シャロン相手に話すと、そのフレーズが通じちゃう→シャロンがホームパーティーをするときに大勢の外人の中に混じって招待されることもあって、どんどん英会話に没頭。こんな感じで、ますます勉強するという好循環がぐるぐる回るのでした。僕だけでなく、ほかの女性会員も男性会員もみんなシャロンを好きになって、みんな英会話教室が終わってからもファミレスで1時間以上雑談をしたものでした。この時の英会話教室のレベルは一気に上がりました。I’ve been dying to see you.と覚えたてのフレーズを言うと、シャロンもI’ve been dying to see you, too, Mr. Hirata.と返してくれ、通じるととにかく楽しくてたまらない(お互い既婚者なので、この会話は冗談ですよ)。英会話が終わって毎日時間があれば英会話、ウォークマンで「やさししいビジネス英語」(実は全然やさしくないNHKのラジオ英会話)を聴きながら通勤し、子供たちをキャンプに連れて行っても、寸暇を惜しんで英単語を覚える。すぐに英検2級に合格、その1年後には準1級に合格。この時には当然、英検1級を目指して、その参考書をたっぷり買いこみましたが、シャロンが突如オーストラリアに帰国・・・。その後任は名前も忘れた若いイギリス人男性・・・。とにかく英会話教室に行ってもシャロンがいないので全くやる気にならず、英会話力の伸びが突如停滞し、1~2年で英会話をやめてしまいました。これが37歳の頃だと思います。何とかその時の余力で50歳になってオレゴン留学を果たしましたが、英会話能力はそんなには伸びませんでした。

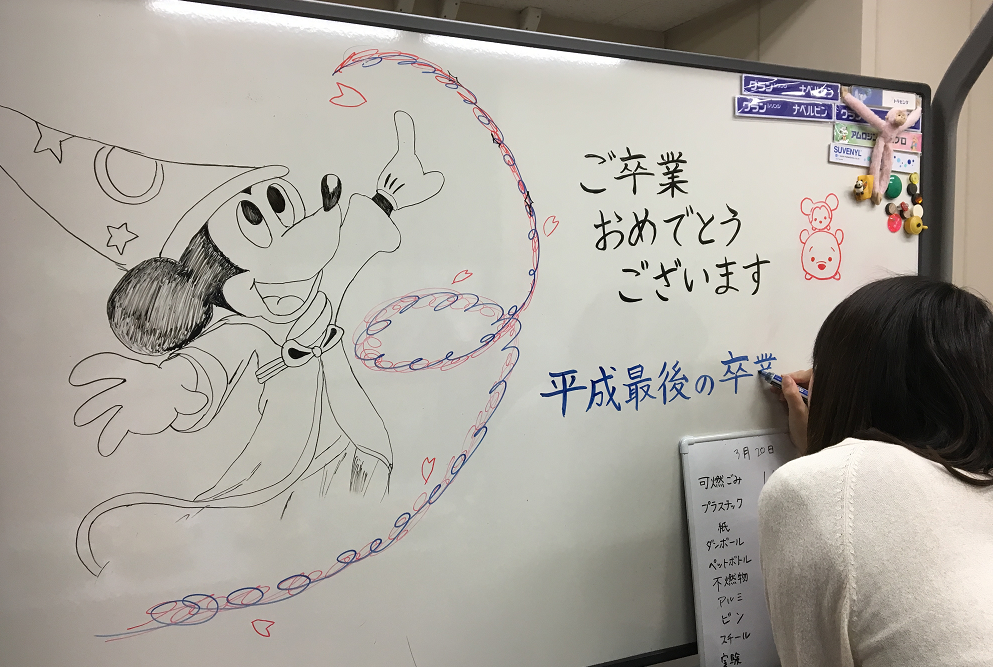

実はもともと絵がうまかった内海

1月22日に紹介した「全然似ていないけれど、だれかがすぐにわかる似顔絵」 を描いた現4年生の内海は実は絵はとても上手だった。遅ればせながら、3月の卒業式で卒業生のために描いたミッキーをお見せします。たった2か月で「内海はこんなにうまく描けるようになりました」ではなく、内海はもともと絵がうまかったということですね。

を描いた現4年生の内海は実は絵はとても上手だった。遅ればせながら、3月の卒業式で卒業生のために描いたミッキーをお見せします。たった2か月で「内海はこんなにうまく描けるようになりました」ではなく、内海はもともと絵がうまかったということですね。

それにしても平田の顔をリアルに描いてくれなかったことに感謝いたします。

学生時代 ~僕には異性の友人がいた~ 後編

でもその楽しいクラブの幹部生活(通常はつらいことの方が多いらしいのだが)を終えて4年生になると研究室に配属される。チャキやノムさんたちと話す機会は少なくなってきた。卒業式には「ずっと友達でいようね」とお互い、3人で約束したが、チャキは大阪の、ノムさんは徳島の大手製薬メーカーに就職。僕は漠然と薬剤師になりたかったため、薬理学の教授に勧められるまま白鷺病院という当時、医師3人、病床30程度の小病院に就職した。

仕事中心の生活になると連絡を取ることを忘れていたが、風のうわさにチャキもノムさんも結婚し、子供を授かった。小さな子供の母になった2人は同窓会に出て来られず、20年が過ぎた。40歳を過ぎたころから僕は「透析患者の薬物適正使用」のテーマで薬学系の学会で遅ればせのデビューをし、発表するようになり、論文や書物も書くようになったので、少しずつ社会に認知されて各地で講演することが出てきた。そのうち徳島大学の大学院の非常勤講師を務めるようになって、年に1回、子育てを終えたノムさんに会えるようになった。講義が終わると一緒に食事して昔話を楽しんだものだった。この間、チャキは時々僕に手紙をくれた。でも卒業後にキリスト教に夢中になったチャキの手紙やクリスマスカードは入信を直接勧めるものではなかったが、無宗教の僕にとって「あまりありがたくない手紙」だった。それでもチャキが送ってくれた三浦綾子の「塩狩峠」を読んで涙もしたが、聖書を送ってくれると少し困った。生涯の男女を超えた友達であったはずのチャキと会って話をする機会を自分から作ろうとしなかったために、再会は偶然を待つしかなかった。

50歳近くになって大学の構内で講演会があって、講師として話すことになった。その時の講演会を終えて、「平田君」と観客の中からチャキが僕に声をかけてくれた。ほぼ3 0年ぶりの再会だった。懐かしかった。彼女は気を使って宗教の話はしなかった。そして茨城駅まで外車で送ってくれた。BMWだったかアウディだったか忘れたけれど、生来、器用な人と思っていたチャキの運転は恐ろしく下手だった。でもそれすらかわいく感じた。たった1時間程度の出会いだったけれど、これから「一生の友達」としての付き合いが始められるとその時は思った。

その2年後、チャキががんで亡くなったことを大阪に住む同級生のケメちゃんが電話で教えてくれた。その半年前からチャキの余命は長くないことが分かっていたらしく「なんで教えてくれなかったの?生きているうちに会えたのに」とケメちゃんを攻めたが、「平田君は一番チャキと仲良かったから、教えると一番苦しむんじゃないかと友達と相談して連絡しないことに決めたの」という配慮だった。僕は仕事が入っていたため、お通夜にも葬儀にも行けなかった。生きているうちに話をしたかった。ケメちゃんが会いに行った時、死亡宣告されてすっかり弱っていたのにチャキは無理に笑顔を作っていたらしい。ケメちゃんからチャキの死を聞かされてもその時は不思議と涙は出なかった。でも葬儀のある夜、講演を終えてホテルに帰って、1人になると思いだして嗚咽した。

学生時代のことを思い出すと、苦しかった時に友達や先輩たちがそばにいてくれていたおかげで今の自分があることを思い知らされる。

学生時代 ~僕には異性の友人がいた~ 中編

チャキは歌が上手だった。そし僕たちの時代は誰かが部室で弾くギターに合わせて、井上陽水やかぐや姫などのフォークソングを一緒に歌ったものだった。彼女は3度上のハモリがとてもうまかった。クラブの合宿で余興をするときの司会もとびきりうまかった。いろんなゲームを知っていてみんなを盛り上げるのがうまかった。あか抜けていてファッションも学生としては少し派手めで、普通よりちょっと器量のよい子だけど、どちらかというと素朴な人が好きな僕の好みではなかった。チャキも僕のことを異性として感じることもなかったから、彼女も「ねえねえ平田君」とよく声をかけてくれた。だから同級生として普通の付き合い方ができた。というか、異性を感じなかったからこそ話がしやすかったので、僕はチャキとなら何でも話ができるようになってきた。そして古美研に入ってからの2人の共通点は1年生の時、建築班に入って五重塔が好きになったこと。そして3年生になるとクラブ活動を引っ張っていく幹部になる。頼りなかった僕でも古美研の活動グループの仏像班、庭園班、建築班などのいずれかのリーダーにならなくちゃいけない。僕は頼りなかっただけでなく、もともと性格的に浮き沈みが激しかったため、少しテンションが上がると調子に乗って人を傷つけることがよくあった。空気の読めない僕は、知らず知らずのうちにこれをよくやっていた。チャキはそれに敏感で急に話をしなくなることもあったが、鈍感な僕は「なんで黙ってんの?」と聞くと「平田君、なんでそんなこと言うの?私、平田君の言ったさっきの言葉で、傷ついてるんだからね」と言ってくれた。僕は何度もチャキを傷つけたが、ちゃんと謝ると許してくれ、チャキが僕の失言を大目に見てくれるようになったのか、僕が学習して失言しなくなったのか、どちらかわからないが、そんなことがあるたびに信頼しあえる友達になっていった。そして五重塔を研究するために一緒に建築班をやることになった。チャキもそしてその友人のノムさんも五重塔が好きだったので、一生懸命勉強した。どうやったら五重塔を楽しく学べるか、好きになれるかを話し合った。3人で一緒に梅田の旭屋、紀伊国屋に行って五重塔の本に関する本を立ち読みし、その一部を買った。その帰りに一緒に、辛いインディアンカレーを汗をかきながら食べた。ノムさんにはその当時、彼がいた。部長の山田だ。チャキもほかのクラブの先輩と恋に落ちたという話もうわさに聞いた。でも友達と割り切っていたので、それ以上聞こうとはしなかった。

幹部のメンバーがまとまっていたので、後輩たちも五重塔が好きになってくれ、その時のクラブでは建築班が一番活気のある班になった。「今までと同じことはやめよう」とチャキとノムさんに提案すると面白そうに同意してくれた。7月には前例にない建築班だけの合宿をやった。少し時間のかかる海住山寺の五重塔をメインに、ライトアップされた夜の興福寺を堪能したし、自然の残った浄瑠璃寺・岩船寺のコースにも行った。飛鳥時代の技法で建築途中の法輪寺の三重塔の内部の写真を撮らせてもらいに行ったこともある。精巧な薬師寺三重塔のプラモをみんなで一緒になって作った。いつもは建築班のみんなで行く見学会も、最後の見学会は2人ずつのペアになってそれぞれが見たことのない三重塔や五重塔を見に行った。班が解散する前には全員で、手作りの文集を作った。このころになると僕も子供から大人になってきたからか、楽しいだけではなく、アイデンティティのある人間、つまり自分で考えたことを実行に移すことができるができるようになった。チャキもノムさんもいつも僕と一緒にオリジナルなことを考えていたし、建築技法だけでなく、なんでこの塔は魅力的なのかが大事だと思っていた。お互いの意見を否定せず、前向きに話し合うと何をやってもうまくいくし楽しかった。このころのチャキと僕は他の同級生もみんな認めるペアになっていた。まさに恋愛感情のない、ピュアな異性の友人になれたんだと思う。

学生時代 ~僕には異性の友人がいた~ 前編

夢中で仕事をやってきた。そして定年間近の64歳になった。教員をやってきたから学生から悩みの相談を受けることもある。僕は学生時代の経験から、がんばれ!とはいえず、「ストレスに押しつぶされそうになったら、これから頑張れるようになるためにも、今は少し休んだ方がいいかもしれないね。それと何でも話の出来る友達や先輩に相談してみるのもいいよ。」ということが多くなった。「近頃の学生は脆い、メンタルが弱い…」、ととやかく言う人がいるが、いつの時代も学生は大変なのだ。僕の学生時代を思い出してみても一見、華やかなように見えていて、内心では心が激しく揺れ動いていた。こんな時代に出会った友達は何かしら同じ苦労を共有しているから、久しぶりに会うと昔話に花が咲く。一生の友達になれる。でもその大切な僕の友達のうち、数人は悲しいことに亡くなっている。

実は僕は広島での高校時代、人前で話すことが全くできなくって、3年間、一度も女子とまともな会話ができなかったし、クラスで一番シャイな学生だった。これは極めて運動音痴、方向音痴、記憶力が鈍いことなどが、「何をやっても人の迷惑になる」という過度の不安につながって負のスパイラルに陥ってしまったことによるものだろう。このころの僕は頼りなく、リーダーシップをとれないどころか、人前に出て「失敗したらどうしよう」とネガティブに考えてばかりの少年だったのである。廊下に女子がかたまってワイワイガヤガヤしていると、その先のトイレに行きたいときも彼女たちを避けて、遠くのトイレに行っていたものだ。

大阪に出て下宿生活(風呂なし、共同トイレ、共同炊事場のほぼ長屋のようなもの)をすると共同生活のようなものなので、こんな極めておとなしい男の子にも、地方出身の友達ができるようになった。そして先輩たちが何も知らない僕にいろんな情報を教えてくれた。うれしかった。そして僕の同郷の広島の先輩から勧められるがままに古美術研究部、略称、古美研に入部した。そして古美研に入ると優しくて、あるいはかわいくてあこがれた女性先輩たちが僕に話しかけてくれて、少しずつ僕の「女性恐怖症」は緩解し、不器用ながらにも女性と話ができるようになってきた。そして同級生の女子とも。真っ暗だった高校時代の僕におさらばできる転機が訪れたと思った。

学生時代、特に3年生のころ、クラブの仲間でよくやっていた論議、「異性どうしの友達は成り立つか?」これには様々な考えがあって1つにはまとまらないが、僕には学生時代に異性の友達がいた(恋人ではない)。本名は「さきこ」だけれど、みんな「チャキ」と呼んでいた。入学時からいつも多くの友達に囲まれていて、笑いがあふれる会話をしていて、僕のようなおとなしくて「もてない君」の寄せ集めのようなグループにとっては交わりあうことのない、いわゆる「高嶺の花」のようなイメージを持っていた。このチャキがなぜか古美研にやや遅れて入ってきたのだ。

2017熊本城マラソン完走記

今回のマラソンの目標は自己ベストの3時間20分を切ること。10km地点は41分で通過。僕の実力からすれば早すぎるが、気分が高揚しているからか、あまり苦しくない。折り返し地点は1時間33分、好調が続いている。こりゃ、もしかして、このまま走れれば、3時間を切れるかもしれない。「栄光のサブスリーランナー」の夢がよぎった。

だけど、前半飛ばしすぎたのがたたったのか、あるいは折り返し地点から続く向かい風のせいか、脚が思うように進まない。35kmを超えると脚全体が痛んでくる。ちょっとしたアスファルトの段差が膝に強く響く。だけど痛みをこらえ、頑張る。ゴールには由美ちゃん(当時彼女、現在妻)が待っているから。ゴールがやっと見えてきた。だが手元の時計を見ると、頑張らないとまた20分台になりそうだ。脚が思うように上がらないので、腕を思い切り強く振ってスピードをつける。ゴール地点に由美ちゃんが見えてきた。なんとか気力で3時間20分をぎりぎり切ってゴール。これが27歳の平成57年の4月4日の中日福井マラソンのこと。丹波篠山ABCマラソンでは何度も3時間20分台で走っていたが、初めて陸連に登録して公認の自己記録を作った。

あれから35年。その後も何度かフルマラソンに挑戦したが、30歳を過ぎてからは、いつものことだが、左ひざが数kmから15km以内で確実に痛んで、それ以降はびっこを引きながら歩くしかなかった。去年の熊本マラソンも参加したが、数kmで膝が痛むのがわかっていたから、最初から歩いた。ただし関門は確か7時間までだから6時間で走れるようずっと時速7kmの速度を保ち、6時間で「完歩」した。今までのかかと着地だとすぐに左ひざが痛むので、今年からはつま先着地になるようにフォームを変え、コナミのジムのランニングマシーンでしっかりと走りこんだ。土日は20~30km走ったが、つま先着地でマシーンだと膝が全く痛くならない。うまくいけば4時間ちょっとで完走できたはずだが、膝が痛めば競歩に切り替えるしかない。案の定、本番では13km地点で両ひざが痛み始めた。でも競歩に切り替えると全く痛みが出てこない。熊本マラソンでは沿道の声援がうれしい。広島出身の僕は去年は赤、今年は白のカープのユニフォームで走ったから途中何度も「カープがんばれ!」の声援をたくさんいただいた。去年も今年も36km地点では「母ちゃん(33年間連れ添っている由美子さん)」が待っていてくれる。39km地点を超えてから、歩くことをやめ、両ひざの痛みをこらえて、走り始めた。熊本マラソンのラスト1kmは急な上り坂。僕のタイムでは周りはほとんど歩いていたから、最後はおとなげない走りで、ほとんどごぼう抜き。「膝が痛くなかったら・・・・」。でも、「たら、れば」を言ったらきりがない。それでも去年より30分速い5時時間30分台でゴールできた。

あれから35年。その後も何度かフルマラソンに挑戦したが、30歳を過ぎてからは、いつものことだが、左ひざが数kmから15km以内で確実に痛んで、それ以降はびっこを引きながら歩くしかなかった。去年の熊本マラソンも参加したが、数kmで膝が痛むのがわかっていたから、最初から歩いた。ただし関門は確か7時間までだから6時間で走れるようずっと時速7kmの速度を保ち、6時間で「完歩」した。今までのかかと着地だとすぐに左ひざが痛むので、今年からはつま先着地になるようにフォームを変え、コナミのジムのランニングマシーンでしっかりと走りこんだ。土日は20~30km走ったが、つま先着地でマシーンだと膝が全く痛くならない。うまくいけば4時間ちょっとで完走できたはずだが、膝が痛めば競歩に切り替えるしかない。案の定、本番では13km地点で両ひざが痛み始めた。でも競歩に切り替えると全く痛みが出てこない。熊本マラソンでは沿道の声援がうれしい。広島出身の僕は去年は赤、今年は白のカープのユニフォームで走ったから途中何度も「カープがんばれ!」の声援をたくさんいただいた。去年も今年も36km地点では「母ちゃん(33年間連れ添っている由美子さん)」が待っていてくれる。39km地点を超えてから、歩くことをやめ、両ひざの痛みをこらえて、走り始めた。熊本マラソンのラスト1kmは急な上り坂。僕のタイムでは周りはほとんど歩いていたから、最後はおとなげない走りで、ほとんどごぼう抜き。「膝が痛くなかったら・・・・」。でも、「たら、れば」を言ったらきりがない。それでも去年より30分速い5時時間30分台でゴールできた。

ゴールすると、そこは二の丸公園。熊本城の本丸・二の丸が視界に入ってくる。去年の参加賞のTシャツには立派な熊本城が描かれていたが、去年までの勇壮な姿と違って、眼下に映る熊本城は瓦がほとんどなく、屋根には野草が茂ってどこか痛々しい。確かに、本丸は見た目はいつもと違うが、それでもしっかりと立っている。今年のTシャツには「Start! Kumamoto」と書かれている。これから出発なのだ。

ゴールすると、そこは二の丸公園。熊本城の本丸・二の丸が視界に入ってくる。去年の参加賞のTシャツには立派な熊本城が描かれていたが、去年までの勇壮な姿と違って、眼下に映る熊本城は瓦がほとんどなく、屋根には野草が茂ってどこか痛々しい。確かに、本丸は見た目はいつもと違うが、それでもしっかりと立っている。今年のTシャツには「Start! Kumamoto」と書かれている。これから出発なのだ。

【熊本マラソン後の本丸と二の丸(2月19日平田撮影)】

この二の丸公園で今年の7月23日(日曜日)の早朝には日本安全性学会のみんなと一緒に早朝ランニングする予定だ。2年後には、再び立派な本丸に戻っているはずだが、この痛々しい姿の熊本城は、なぜか人生を感じさせてくれる。無機的ではなく、生きているような感覚を味あわせてくれる。このような傷ついた本丸の姿を拝めることは2年たてば二度とない。荒城となった熊本城、それでもしっかりと立ち続けている本丸を見ながら、7月には、みんなで一緒に風を感じながら走りましょう!

薬剤師という仕事に夢中になる

人それぞれに、いろんな夢があって、いろんな現実があって、みんな理想どおりになるとは限らないけど、夢を追い続けることは素敵です。夢は見なきゃ叶いません。だから僕は「夢中」って言葉が好き。「夢中」になっている自分が好き。「患者さん、自分、異性、家族、友人、いろんな人に対して夢中になれる何かを持ち続けましょう」。それが人を成長させる鍵だと思います。

僕のことを話してみましょう。

2歳になっても話せなかったので病院に連れていかれたが、単に頭が良くないだけだったみたい。3歳にようやく話すようになれたらしい。小学校4年までの4年間で1度も1/3の子が取れる「良い」を1科目も取ったことがなかった。たまに簡単な小テストで満点を取ると先生は答案用紙に「やればできる」って書いた。努力してないわけじゃなかったのに・・・・。ただ要領が悪かっただけなのに・・。

小学校の運動会、中学校のクラスマッチが大嫌いだった。だって50m走では一番遅い女の子と同タイムでみんなにからかわれて泣いたし、運動会ではいつも最下位だった。「今度のクラスマッチでは全員出場しよう」っていうことがあったけど、あんなにつらいことはなかった。だって案の定、僕が出ると点を取られるし、「僕が出たせいでクラスのバレーボールで負けた」って言われた。

中学校の最初の中間試験では学年200人中130番だった。でも努力はしてたから期末試験で50番くらいに上がり、卒業前には20番位にはなれた。でも物理、地学、国語、特に古典、体育はさっぱりだめだった。今となっては好きになれるチャンスにめぐり合えなかったのかな?いやそのチャンスはあったんだろうけど気付かなかったのだろう。一番自信があったのは美術だった。一応、進学校に入学できた。でも高校を卒業するまで1度も女の子に声をかけられなかった。自分に自信がなかったから。

ギリギリ入学できた大阪薬科大学での講義では先生が何を言っているのかさっぱり分からず、すぐにドロップアウトした。毎年、留年をかけて戦ってたから200人中の190番ぐらいの成績だったと思う。再試料を稼ぐためにアルバイトは30種類以上やった。でも、親に迷惑はかけられないから再試は強かった。

成績もよくないし、要領もよくなかったから30床足らず、医師も3人だけの個人病院(透析専門の白鷺病院)に就職し、免許を持たない薬剤助手のおばさんに調剤を教えてもらった。ほかに薬剤師はいなかったから。このころは同窓会に出るのがつらかった。友人はみんな○○大学病院、府立○○病院、△市立○○病院って、すごいところばかりに就職していたから。自分に誇りをもてなかった。コンプレックスのかたまりだった。でもコンプレックスがばねになった。ちょっとやそっとじゃへこたれない自分を作ることができた。

今じゃチャンスは誰にでもめぐってくるって思ってる。そのチャンスは「ある人との出会い」かもしれないし、「興味のあることとの出会い」、人から教わった、あるいは本に書いてあった「勇気を与えてくれる一言」かもしれない。とにかく自分を変える、自分を高める、モチベーションを上げる機会ってのは誰にでもめぐってくることだと思っている。多くの「成功できない人」はそれを感じなかったのかな

ドキッとする瞬間、夢中になれる瞬間は誰にでもあるはず。それを忘れちゃったのかな?

「物忘れ」といえば、僕ほど記憶力の悪い人は周囲にはいない。方向音痴だから、道も憶えられないし、人の名前も顔も覚えられない。人に紹介できるくらい「いい店」には何回でも行ったけどさっぱり憶えていない。人は神様じゃないからパーフェクトな人なんていない。人はみんないい面も悪い面も必ず持っている。

だけど進歩はしたい。人として成長はしたい。今になって考えてみると僕にとって「夢中」になれることがいっぱいあったことが、僕を育ててくれたんだと思う。おとなしい僕が世の中に知れたきっかけは月間薬事の連載と、その連載をまとめた「透析ガイドブック」という本だった。これを書く元となったのはたまたま病院の医局に置いてあった腎臓病に関する”The Kidney”という英語の本。いわゆる電話帳のような厚い本が3冊組の成書。さっぱりわからなかったけど、薬の部分はわかったので夢中になって訳して、要約を忘れないようノートに書き写した。そして数冊の英語の腎臓病の成書を訳し、わからない部分は原著論文を訳して補完し、ついに「自分ノート」が完成した。このころには英語の本の記述の間違いにも気づくようになっていた。そしてそのノートを基に本ができ、自然に「薬剤師」って仕事に夢中になって向き合えるようになった。僕のきっかけは夢中になれたことと、薬剤師って仕事が好きになれたこと。夢中になったら何でもできる。オタクは天才に勝てると信じたい(天才でオタクの人には勝てないけどね)。やっぱり、「夢はみなけりゃ叶わない」。ノートの片隅に以下の文章が書いてあった。多分、ぼく自身のオリジナルの文章だろうと思うけれど、誰かから聞いて書き留めたのかかもしれない。記憶力の悪い僕にはそれすらわからない。 神様は万人に試練を与えるが、必ずチャンスも与えてくれる。時には試練がチャンスになることだってある。チャンスを与えられているにもかかわらず、頑張らなかったら、神様は後でもっとつらい試練を与えてくれる。そしてその試練はチャンスかもしれない。

神様は万人に試練を与えるが、必ずチャンスも与えてくれる。時には試練がチャンスになることだってある。チャンスを与えられているにもかかわらず、頑張らなかったら、神様は後でもっとつらい試練を与えてくれる。そしてその試練はチャンスかもしれない。

映画『この世界の片隅に』 ~故郷 呉の思い出~

閲覧注意:一部、原爆についての生々しい描写があります。

大阪に住んでいる映画好きの次男から「今、戦時中の呉市が舞台の『この世界の片隅に』っていうアニメ映画がとても良かったから、気が向いたら母ちゃんと一緒に見てみて。熊本ではDENKIKANでやってるよ」という携帯メールが来た。熊本市内のシネコンは、いつ行ってもガラガラだったけど、今はそのほとんどが地震でつぶれている。営業されている映画館に大挙して行くものだから、チケットを買うにも列を作り、話題のアニメ「君の名は」はソールドアウト。まるで大阪の梅田のようだ。DENKIKANは古くから町中にあるが、流行っている映画はやらないし、話題にはなったけど、マイナーな映画しかやらない、文学的で知的な感じのする素敵な映画館だ。勤労感謝の日、翌日の化学療法学会のシンポジウムのために沖縄に行かなくっちゃいけないけれど、福岡出発の飛行機は17時過ぎなので、朝早く母ちゃんと一緒に見に行った。

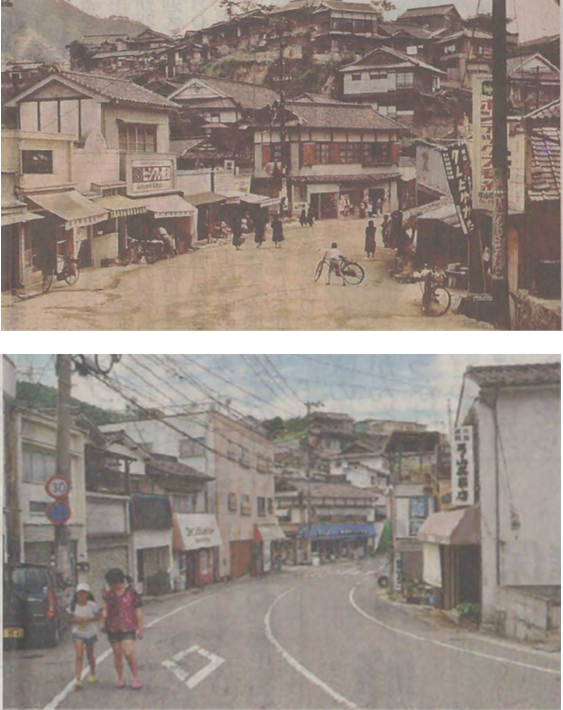

広島弁が懐かしい。段々畑を背にして、毎日、なだらかな瀬戸内海を見て育ったこと、路面電車が走っていて繁盛していたころの呉市の本通りを思い出す。終戦当時の呉は海軍のある工業都市で人口40万人以上いて、日本で9番目の都市で、広島が7番目だったけど、駅前は呉駅前の方が広島駅前よりもにぎやかだったそうだ。お米屋さんのことを「配給所」と呼んでいた。スフの入った粗悪の綿製品が出回っていた。映画で描かれた戦時中と同じことが僕の思い出と重なった。僕が小学生の頃は我が家の裏山の休山(やすみやま)の頂上に巨大な防空壕があって、そこを秘密基地にして友達たちと一緒に遊んでいた。温暖な気候だったので、南海ホークス(その当時はキャッチャー野村、エース杉浦、盗塁王の広瀬がいて、王、長嶋のいた巨人と並ぶ黄金時代だった)が呉二河球場にキャンプに来ていた。八百屋さんでモヤシを買うと水がいっぱい入った樽の中から一握りのモヤシを新聞紙にくるんで、買い物かごに入れてくれた。買い物かごから水がしたたり落ちて、道路に水をまきながらお使いから帰っていた。牛肉なんて高くて買えないので、クジラやおからばかり食べていたし、給食の脱脂粉乳はまずかった。冬のセーターは母が編んでくれた1枚だけを毎日来て、一冬過ごした。夏は白いカッターシャツが1枚しかなかったので、学校から帰るとすぐに自分で洗濯して干した。ほかに着るものがなかったから。貧しかったけど、みんな一緒だったから、全然気にならなかった。それでも呉の宮原地区は造船景気で繁盛していて、原動機付自転車や初乗り70円のルノーのタクシーなどで結構にぎわっていて、山に家がへばりつくように密集していた(写真は僕が小学校のころと現在で、今は家も人通りも少なくさびれている:写真は中国新聞より)。 宮原中学校には自衛隊の潜水艦や駆逐艦を見ながら通い、図工の時間のスケッチはいつも造船所を描いていた。僕は子供のころから絵を描くのが好きだった。『この世界の片隅に』の主人公のすずという女の子も絵を描くのが大好きで、上手だった。この映画はこのころの普通の人たちの生活を淡々と描いて進行する。やがて戦争が始まり、呉は海軍工廠や海軍があったから空襲でひどい損害を受けた。なぜか広島市は空襲がなかったことはよく母親から聞いていた。だけど、この映画と同じように最後は広島に原爆が落とされ、中心部は一瞬にして廃墟となった。僕がこの映画の舞台の呉出身だということを抜きにしても、この映画の出来は、秀逸だった。感動して、涙があふれ出た。でもネタバレになるので、内容はこの辺でやめておこう。

宮原中学校には自衛隊の潜水艦や駆逐艦を見ながら通い、図工の時間のスケッチはいつも造船所を描いていた。僕は子供のころから絵を描くのが好きだった。『この世界の片隅に』の主人公のすずという女の子も絵を描くのが大好きで、上手だった。この映画はこのころの普通の人たちの生活を淡々と描いて進行する。やがて戦争が始まり、呉は海軍工廠や海軍があったから空襲でひどい損害を受けた。なぜか広島市は空襲がなかったことはよく母親から聞いていた。だけど、この映画と同じように最後は広島に原爆が落とされ、中心部は一瞬にして廃墟となった。僕がこの映画の舞台の呉出身だということを抜きにしても、この映画の出来は、秀逸だった。感動して、涙があふれ出た。でもネタバレになるので、内容はこの辺でやめておこう。

母は原爆の落ちた時(8月6日)には女学校(今の女子高)に通っていて、夏休みなのに毎日、東洋工業(現在のマツダ)に通って鉄砲を作らされていた。朝8時15分に原爆が投下されたのだから、ずいぶん、みんな早くから仕事をさせられていたんだ。突然、閃光がした直後、ものすごい轟音とともに工場の窓ガラスはすべて爆風で落ち、天井も落ちてきて「死んだ」と思ったが、先生の「おーい、みんな大丈夫か~」の声で我に帰ったそうだ。工場が壊滅的になったため、家に帰っていいことになったが、帰りがけに市内から真っ黒に全身やけどし、衣服も剥がれ落ちた人々が「助けてくれ」「水をくれ」と言いながら呉方面にさまよっているのを見かけたけど、あまりに負傷者の数が多すぎるので、なにもできなかった。家に帰ると「お願いだから水を1杯ください」と言ってきた全身やけどの真っ黒い人が来たので、布団を敷いて休んでもらっていたら、1時間後には亡くなったそうだ。

翌日から母は全身やけどの多くの負傷者が寝ていて野戦病院のようになった女学校の講堂で介護することになった。みかんの缶詰を1さじずつ患者さんたちの口元に配って回るのが母の役割だった。陸軍はこんなぜいたく品をこの時期でも隠し持っていたことに驚いたと母はよく言っていた。ある重症患者が「お願いだからもう1さじくれんか」とせがむので、「内緒じゃけんね」と言って2さじ分あげたが、その人は1時間以内に亡くなった。遠くに真っ黒な顔をした人がいると思ったら、その人はもう死んでいて、ハエがたかって真っ黒に見えただけだった。母はこうやって被爆者と濃厚に接触したから被爆者手帳を持っていた。

母ちゃん(と呼んでいるが鹿児島出身の僕の嫁)のお父さんは広島の宇品港沖の似島(にのしま)の暁(あかつき)部隊という輸送部隊に属していて、8月6日の朝6時ころB29が1機だけ飛んできたので、砲兵だった義父はすぐに仲間と一緒に山に駆け上り、高射砲を打ったが、B29はあざ笑うかのように高度を上げたまま飛び去っていった。思えばエノラゲイが原爆を落とす前の偵察の飛行機だったようだ。似島にいた義父は直接的な原爆の被害には会わなかった。だけど市内の陸軍も警察もすべてが壊滅状態だったから、翌日からずっと救援と、死体処理をするために広島市内に入った。まさに地獄のようなありさまで、広島駅の裏に死体を山のように積んで焼くような仕事までさせられた。義父は輸送部隊だったのでガダルカナルで2回、自分の乗っている船が沈没した経験を持っていたが、広島での死体処理が自分の人生の中で一番つらかったと言っていた。もちろん、義父も二次的に放射線を浴びていたので被爆者。だから僕と母ちゃんは被爆者二世どうしの夫婦になる。母も義父もすでに亡くなったが、僕たちは戦争を体験していない。でも生きているうちに原爆のことはずっと語り継がなくてはと思い、話をよく聞かせてもらっていてよかったと思っている。義父は腕のいい左官で、僕のことをすごく気に入ってくれていて、僕もやさしい義父が大好きで、とっても尊敬していた。いつも鹿児島の地元・東市来の芋焼酎の七夕のお湯割りを飲みながら2人だけで語り明かしたものだった。

母も義父も原爆を落としたアメリカに対する恨みを言っているのを聞いたことがないが、2人ともその当時、無駄な戦争を続けた陸軍や政府をずっと恨んでいた。日本でも戦争で多くの人が亡くなったけれども、同時に日本は中国や韓国、東南アジアの人たちに戦時中、大変な苦しみを与え、多くの人々を苦難に陥れた。その戦争を始めたのは僕たちの国、日本だったってことを僕は絶対に忘れちゃいけないと思う。