立川志の春 独演会

2019年11月17日(日)のランチョンセミナー後に、立川志の春さんの独演会を予定しています。この方、経歴がものすごいです。大阪府出身の帰国子女で、フォード、ブッシュ父子、クリントン、ヒラリーも卒業したイエール大学卒です(東大どころじゃない!)。大手商社に就職し、2002年に26歳でNHKの「がってん」でおなじみの立川志の輔に弟子入りしました。たまたま入った落語会で志の輔の落語を聞いて、「これだ!」と思ったらしいのです。2011年に9年かけて二つ目に昇進。現在は得意の英語で演じる古典落語で世界中を飛び回っていますし、東京では結構、革新的な催しをやっています。

僕は志の春さんのやっている英会話と落語のラジオ番組をPodcastで聞いていましたし、たまたま聞いた英語落語がものすごく面白かった。いや、その後に聞いた日本語の落語も古典も新作もすごく面白かったのです。まだ真打じゃありません。立川流、特に師匠の志の輔さんは非常に厳しいのです。年功序列ではなく実力がなくては二つ目にだってなれないのです。でもその辺の「真打」と称している落語家さん、テレビでよく目にする有名な落語家さんよりも古典も新作も志の春さんの方が圧倒的に面白いと僕は思っています。

僕は関西に長いこといましたので、上方落語が好きでした。桂米朝さん、枝雀さん、文枝さん、みんな大好きでしたが、東京の落語家は粋なだけで面白くないと信じていました。でも志の春さんは本当に面白い。その師匠の志の輔さんは毎年熊本に来ておりまして、ようやく2018年の10月に県立劇場で見ることができました。この方はやはり師匠だけあって別格!なにをやっても面白いし味がある。奥深い。「東京の落語は粋なだけで・・・」なんて、志の輔さんをみてから絶対に言えなくなりました。

そうです。いい落語はいいのです。奥深いです。味があります。300年続いた日本の大切な文化です。志の春さんをみんな知らないかもしれないけれど、絶対に面白いから、そして落語という文化に触れていただきたいから熊本まで来ていただきます。乞うご期待です!

HPはこちらから→第13回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会HP

スペシャリストと呼ばれる道

僕は40歳になってからまともな薬剤師、つまり服薬指導するために病棟に行って臨床経験を積むことのできる薬剤師になれた遅咲きです。でもその臨床が最初のうちはさっぱり分からない。薬物動態も、病態についてもからっきし力がないことを思い知らされました。

その時に僕を救ってくれたのが図書館です。大阪市立図書館には専門書も患者向けの本もたくさんありました。動態については廃版になっていた日本の臨床薬理の父と言われていた石崎高志先生(元熊本大学薬学部教授)「循環器病薬の臨床薬理」をはじめとした名著を借りて読むことができましたし、腎臓以外の苦手な分野については患者向け、ナース向けの本を借りました。 最新の学会誌を読んでも、新しいことしか書いていないから、かなり力がつかないと読んでも無駄ですが、患者向け、ナース向けの本はわかりきったことしか書いていない。つまりよくわかっていないことは書いていないから、とってもわかりやすいのです。患者向け、ナース向けの本で僕はジェネラリストになれました。

最新の学会誌を読んでも、新しいことしか書いていないから、かなり力がつかないと読んでも無駄ですが、患者向け、ナース向けの本はわかりきったことしか書いていない。つまりよくわかっていないことは書いていないから、とってもわかりやすいのです。患者向け、ナース向けの本で僕はジェネラリストになれました。

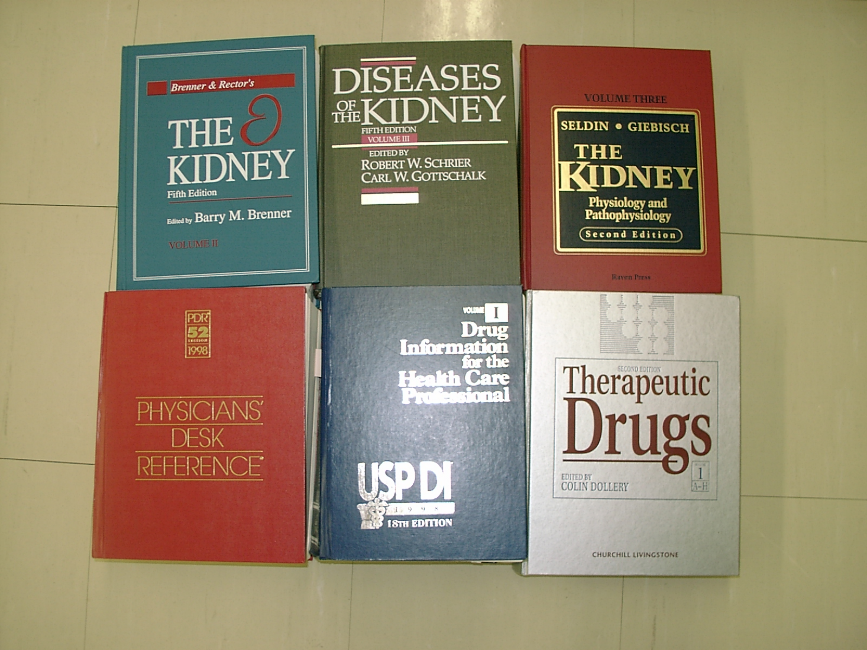

それともう1つは白鷺病院の図書室です。その当時は英語論文が熊大図書館以上にたくさんありましたし、腎臓関係の臨床雑誌は10以上ありました。その中で目を付けたのが電話帳のような「BrennerのThe Kidney」、「Seldin, GiebischのThe Kidney」、「Scribner, GottscharlkのDisease of the kidney」です。どれも2~3冊組。厚さにして3冊で20cmくらいあります。それらの英文教科書の巻末には腎機能低下時の薬物動態と腎機能別薬物投与量一覧が載っているのです。それを白鷺病院の医薬品集に入力し、薬物動態に関しては自分で訳してノートを作りました。そしてその中で分かりやすい図表は自分でアレンジして3冊の本のエッセンスをまとめた「自分ノート」ができたのです。 それをもとに自分の臨床経験も交えて日本では誰も書いていなかったことを著したのが月間薬事の連載「透析と薬物療法~投与設計へのアプローチ~」であり、それをまとめた「透析患者への投薬ガイドブック」です。この本は難しくありません。だって僕はダメ薬剤師だったからこそ、その立場が分かっていたので、難しい書き方を一切やめて、英文を訳したものの、内容は自分の臨床経験や体験した症例を加えて非常に「わかりやすい本」が書けたのだと思います。これで僕は「透析と言えば平田」と言われるようになりました。でもその狭い範囲がコンプレッススに感じたので、その後は頑張って幅広く「腎臓と言えば平田」と言われるよう、間口を広げる努力をしました。これが僕のスペシャリストへの道です。

それをもとに自分の臨床経験も交えて日本では誰も書いていなかったことを著したのが月間薬事の連載「透析と薬物療法~投与設計へのアプローチ~」であり、それをまとめた「透析患者への投薬ガイドブック」です。この本は難しくありません。だって僕はダメ薬剤師だったからこそ、その立場が分かっていたので、難しい書き方を一切やめて、英文を訳したものの、内容は自分の臨床経験や体験した症例を加えて非常に「わかりやすい本」が書けたのだと思います。これで僕は「透析と言えば平田」と言われるようになりました。でもその狭い範囲がコンプレッススに感じたので、その後は頑張って幅広く「腎臓と言えば平田」と言われるよう、間口を広げる努力をしました。これが僕のスペシャリストへの道です。

※写真右上:初めての書籍「透析患者の投薬ガイドブック」

※写真左下:僕をスペシャリストにしてくれた英文の専門書

朝まで平田塾

熊本では熊大で育薬フロンティアセミナーを4週連続開催する「平田塾」を毎年やっていますが、中には福岡や鹿児島から聞きに来てくださる方もいらっしゃいますし、他府県の人も「参加したい」という声を耳にします。でも熊本大会で平田塾をやるとスケジュール表があふれてしまうので、金曜日の夜から理事長講演「朝まで平田塾」を開催します。実は朝までやりません。「朝まで」という意気込みで、夜5時から10時までに薬剤師なら知っておくべきことを有料テキスト付の完全予約制で4つの演題に集約します。そして少しサプライズな企画も用意しているところです。

平田が講演を聞かせてあげるなんて気はさらさらありません。平田がしゃべりたい、語りあいたい、語り尽くしていないから、心おきなく伝えたい。だから気持ちの上では「朝まで平田塾」です。 自分の持っているものすべてを伝えたいし、初心者にも腎臓病薬物療法に興味を持ってもらいたい、分かってもらいたい、今までよくわからなかった人にもわかってもらいたい。難しいことは翌朝の大会長講演でお話ししましょう。

自分の持っているものすべてを伝えたいし、初心者にも腎臓病薬物療法に興味を持ってもらいたい、分かってもらいたい、今までよくわからなかった人にもわかってもらいたい。難しいことは翌朝の大会長講演でお話ししましょう。

「夜がとても短すぎて、愛を語りつくせない」は風のファーストアルバムに入っている伊勢正三さんの名曲「お前だけが」の歌詞ですが(平田は風オタクです。仲間とよくコピーしました)、2日間じゃとても短すぎるので金曜日の夜にスタートします。

HPはこちらから→第13回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会HP

普通の薬剤師がレベルアップするコツ ~いい意味で「オタク」になろう~

◆まずは好きになる努力が大切

何も知らなければ、取り残されて、つらくなる。だから少し努力しても最初に勉強しよう。そうすればみんなよりできるようになる。みんなよりできるようになると楽しくなる。苦痛じゃないので好きになる。好きになったら夢中になれる。夢中になれる人を他人は「オタク」という。オタクは天才に勝てるのです。そうすれば普通のあなたが他人から天才と呼ばれるようになるのです。それは痛快でしょ?

まとめましょうか。まずは1つの薬、1つの病態について詳しく知りましょう。それに関する分かりやすい日本語論文を2~3読んでみるだけでいいのです。それだけであなたはその薬局でトップの知識人になれます。うれしくなって主だった英語論文を読むとあなたは県下で有数の物知りになれるはずです。学会で専門家に質問もできるようになりますよ。それをもとにどんな研究をすればよいかが分かるようになって自分で論文を書く。そして日本語論文に飽き足らなくなれば英語論文を書く。これであなたは日本で有数の臨床研究者の仲間に入るのです。

最初の「好きになってみる」ために、ちょっとだけ努力をしましょう。その努力は「さし水」や潤滑油のようなものです。ほんの少量でこれからの情報量を増やしてくれるもとになるのです。

◆疲れたら休む

疲れたら休む。眠くなったら眠る。眠くないけどやる気が起こらないときにはスポーツジムで汗を流す。ギターを弾く。要するに気分転換も大切です。やる気もないのにやったって成果が出るはずもないのです。

その代わり眠れないようなくらい夢中になって仕事ができて、翌日が休みなら朝まで頑張る。これが僕の仕事のコツです。僕は仕事に夢中になると頭が冴えてくるので、土曜日はほとんど朝帰りです。

◆待ち時間を有効に

待ち時間は無駄だと思っています。何か自分の成長につながることをやりましょう。英会話をスマホで聞いてもいい。気持ちを落ち着かせるために音楽を聴くのもいい。もちろんいろんな書物も読める。

僕は電車の中では論文を読んでます。なぜか机の上で読むよりも頭に入りやすいのと、新しいアイデアが生まれやすいのです。これは僕の場合、電車の中が適した環境ですが、人によってはスタバやドトール、マックの方が落ち着く人もいますし、図書館やネットカフェの方がいい人もいるでしょう。

◆フレキシブルに時間を使いこなせ

朝9時から夕方5時までのコアタイム。これはできれば守りたいのですが、本来ならば職場にいた時間ではなくて成長できるときに成長しよう。別に朝早くでも夜遅くでも構わない。僕は断然夜型なので、帰るのはほぼ12時。仕事が好きだから(それと不器用だから)12時までいるんですよ。いやだったら早く帰るしかない。

だけど職場と家の往復だけじゃ息が詰まりそうなときもある。だから友達の誘いはできるだけ断らないし、嫁とランチやディナーはできるだけ出かけるようにしてる。気分転換も大切です。そして良いアイデアは机の上以外のところで発生しやすいのです。トイレ、スポーツジム、通勤時、野球観戦時などなど。だから僕はポケットメモをいつも持っていて、それをすぐにメモると、結構いいアイデアや名言が生まれてきます。

◆ストレスを抱え込まないで

一喜一憂って言葉があるけど、1つ1つのことに敏感に反応すると、ストレスでつぶされそうになります。

仕事は抱えすぎるとパニックになります。仕事を貯めないようにするコツはない。いやな仕事も早くこなすしかない。溜まった仕事に追われると仕事は苦痛に変わる。でも仕事を1つ1つ終え、自由な時間を作ると、これからは自分から仕事を追えるようになります。

言っていること分かりますか?仕事を中途半端にしておくと、中途半端な仕事を何回も繰り返さなくちゃいけなくなる。飽きてしまうような仕事を何度も繰り返すのはストレスフルでとってもつらいことなのです。 だけど予習は未知のことなので、ワクワクドキドキします。つまり自分から仕事を追える、こんな楽しいことはないのです。そして予習しておけばスタートラインから他人に勝っている。予習は知らず知らずのうちに好きになる努力をしていることと同じなのです。これをする人はいい意味での「オタク」です。天才よりすごいのです。

だけど予習は未知のことなので、ワクワクドキドキします。つまり自分から仕事を追える、こんな楽しいことはないのです。そして予習しておけばスタートラインから他人に勝っている。予習は知らず知らずのうちに好きになる努力をしていることと同じなのです。これをする人はいい意味での「オタク」です。天才よりすごいのです。

ほぼこけら落としの熊本城ホールで学会開催

実は2008年12月の第2回の日腎薬総会(まだ学会ではなく研究会のころです)は熊本市民会館・国際会議場で開催されました。でも会場の使い勝手はイマイチで、8時にならないと開けてくれない。12月の初めに会場前で開けてくれるのを熊本スタッフがみんな凍えながら待っていたことを思いだします。

2018年の第13回熊本大会開催は2015年には宣言していました。2018年の春に新設のMICE施設(大型集客施設で企業等の会議Meeting、企業等の行う報奨・研修旅行Incentive Travel、学会等が行う国際会議Convention、展示会・見本市、イベントExhibition/Eventの頭文字)が完成することが決まっていたからです。ところが、2016年4月に起こった熊本地震のため益城町や熊本市内の修復に人も時間もお金もかかるため、いつ完成するかわからない事態になりました。

2016年の第3回安全性学会は頼みの綱の市民会館までもが地震で使えない事態に。仕方なくホテルメルパルクで開催したため、予算が足りません。メルパルクの見積もりは非常にリーズナブルでしたが、スポンサーが全然つかなかったのです。そのため多くの先生方に手弁当で講演をしていただき、スタッフとして働いてもらいました。学生たちのアルバイト料もとっても安かった。本当にごめんなさい。でも熊本の仲間はみんな元気で僕を助けてくれ、演者の先生方のご厚意もあって内容的には過去 最高の参加者を集め、大成功に終わりました。

その後、2018年の5月に熊本城ホールのうちの学会関係施設は2019年11月に使用できる見込みが立ちました。ほぼこけら落としと言っていい11月15日(金)~17日(日)に開催が正式に決まりました。学会としての使い勝手は最高の施設です。でも完全な完成は大ホールの使える2020年1月です。未完成の商業施設やホテルをお見せできないのは少し残念ですが、学会は研究成果を発表し、討議・論議して多くのことを学び自己研鑽するための場。この「場」としての完成度は最高のものです。皆さん、多くのご来場を待ちしております。

※写真上:2018年10月 工事中の熊本城と熊本城ホール

※写真下:2019年11月 完成予定の熊本城ホール

学生時代 ~僕には異性の友人がいた~ 後編

でもその楽しいクラブの幹部生活(通常はつらいことの方が多いらしいのだが)を終えて4年生になると研究室に配属される。チャキやノムさんたちと話す機会は少なくなってきた。卒業式には「ずっと友達でいようね」とお互い、3人で約束したが、チャキは大阪の、ノムさんは徳島の大手製薬メーカーに就職。僕は漠然と薬剤師になりたかったため、薬理学の教授に勧められるまま白鷺病院という当時、医師3人、病床30程度の小病院に就職した。

仕事中心の生活になると連絡を取ることを忘れていたが、風のうわさにチャキもノムさんも結婚し、子供を授かった。小さな子供の母になった2人は同窓会に出て来られず、20年が過ぎた。40歳を過ぎたころから僕は「透析患者の薬物適正使用」のテーマで薬学系の学会で遅ればせのデビューをし、発表するようになり、論文や書物も書くようになったので、少しずつ社会に認知されて各地で講演することが出てきた。そのうち徳島大学の大学院の非常勤講師を務めるようになって、年に1回、子育てを終えたノムさんに会えるようになった。講義が終わると一緒に食事して昔話を楽しんだものだった。この間、チャキは時々僕に手紙をくれた。でも卒業後にキリスト教に夢中になったチャキの手紙やクリスマスカードは入信を直接勧めるものではなかったが、無宗教の僕にとって「あまりありがたくない手紙」だった。それでもチャキが送ってくれた三浦綾子の「塩狩峠」を読んで涙もしたが、聖書を送ってくれると少し困った。生涯の男女を超えた友達であったはずのチャキと会って話をする機会を自分から作ろうとしなかったために、再会は偶然を待つしかなかった。

50歳近くになって大学の構内で講演会があって、講師として話すことになった。その時の講演会を終えて、「平田君」と観客の中からチャキが僕に声をかけてくれた。ほぼ3 0年ぶりの再会だった。懐かしかった。彼女は気を使って宗教の話はしなかった。そして茨城駅まで外車で送ってくれた。BMWだったかアウディだったか忘れたけれど、生来、器用な人と思っていたチャキの運転は恐ろしく下手だった。でもそれすらかわいく感じた。たった1時間程度の出会いだったけれど、これから「一生の友達」としての付き合いが始められるとその時は思った。

その2年後、チャキががんで亡くなったことを大阪に住む同級生のケメちゃんが電話で教えてくれた。その半年前からチャキの余命は長くないことが分かっていたらしく「なんで教えてくれなかったの?生きているうちに会えたのに」とケメちゃんを攻めたが、「平田君は一番チャキと仲良かったから、教えると一番苦しむんじゃないかと友達と相談して連絡しないことに決めたの」という配慮だった。僕は仕事が入っていたため、お通夜にも葬儀にも行けなかった。生きているうちに話をしたかった。ケメちゃんが会いに行った時、死亡宣告されてすっかり弱っていたのにチャキは無理に笑顔を作っていたらしい。ケメちゃんからチャキの死を聞かされてもその時は不思議と涙は出なかった。でも葬儀のある夜、講演を終えてホテルに帰って、1人になると思いだして嗚咽した。

学生時代のことを思い出すと、苦しかった時に友達や先輩たちがそばにいてくれていたおかげで今の自分があることを思い知らされる。

学生時代 ~僕には異性の友人がいた~ 中編

チャキは歌が上手だった。そし僕たちの時代は誰かが部室で弾くギターに合わせて、井上陽水やかぐや姫などのフォークソングを一緒に歌ったものだった。彼女は3度上のハモリがとてもうまかった。クラブの合宿で余興をするときの司会もとびきりうまかった。いろんなゲームを知っていてみんなを盛り上げるのがうまかった。あか抜けていてファッションも学生としては少し派手めで、普通よりちょっと器量のよい子だけど、どちらかというと素朴な人が好きな僕の好みではなかった。チャキも僕のことを異性として感じることもなかったから、彼女も「ねえねえ平田君」とよく声をかけてくれた。だから同級生として普通の付き合い方ができた。というか、異性を感じなかったからこそ話がしやすかったので、僕はチャキとなら何でも話ができるようになってきた。そして古美研に入ってからの2人の共通点は1年生の時、建築班に入って五重塔が好きになったこと。そして3年生になるとクラブ活動を引っ張っていく幹部になる。頼りなかった僕でも古美研の活動グループの仏像班、庭園班、建築班などのいずれかのリーダーにならなくちゃいけない。僕は頼りなかっただけでなく、もともと性格的に浮き沈みが激しかったため、少しテンションが上がると調子に乗って人を傷つけることがよくあった。空気の読めない僕は、知らず知らずのうちにこれをよくやっていた。チャキはそれに敏感で急に話をしなくなることもあったが、鈍感な僕は「なんで黙ってんの?」と聞くと「平田君、なんでそんなこと言うの?私、平田君の言ったさっきの言葉で、傷ついてるんだからね」と言ってくれた。僕は何度もチャキを傷つけたが、ちゃんと謝ると許してくれ、チャキが僕の失言を大目に見てくれるようになったのか、僕が学習して失言しなくなったのか、どちらかわからないが、そんなことがあるたびに信頼しあえる友達になっていった。そして五重塔を研究するために一緒に建築班をやることになった。チャキもそしてその友人のノムさんも五重塔が好きだったので、一生懸命勉強した。どうやったら五重塔を楽しく学べるか、好きになれるかを話し合った。3人で一緒に梅田の旭屋、紀伊国屋に行って五重塔の本に関する本を立ち読みし、その一部を買った。その帰りに一緒に、辛いインディアンカレーを汗をかきながら食べた。ノムさんにはその当時、彼がいた。部長の山田だ。チャキもほかのクラブの先輩と恋に落ちたという話もうわさに聞いた。でも友達と割り切っていたので、それ以上聞こうとはしなかった。

幹部のメンバーがまとまっていたので、後輩たちも五重塔が好きになってくれ、その時のクラブでは建築班が一番活気のある班になった。「今までと同じことはやめよう」とチャキとノムさんに提案すると面白そうに同意してくれた。7月には前例にない建築班だけの合宿をやった。少し時間のかかる海住山寺の五重塔をメインに、ライトアップされた夜の興福寺を堪能したし、自然の残った浄瑠璃寺・岩船寺のコースにも行った。飛鳥時代の技法で建築途中の法輪寺の三重塔の内部の写真を撮らせてもらいに行ったこともある。精巧な薬師寺三重塔のプラモをみんなで一緒になって作った。いつもは建築班のみんなで行く見学会も、最後の見学会は2人ずつのペアになってそれぞれが見たことのない三重塔や五重塔を見に行った。班が解散する前には全員で、手作りの文集を作った。このころになると僕も子供から大人になってきたからか、楽しいだけではなく、アイデンティティのある人間、つまり自分で考えたことを実行に移すことができるができるようになった。チャキもノムさんもいつも僕と一緒にオリジナルなことを考えていたし、建築技法だけでなく、なんでこの塔は魅力的なのかが大事だと思っていた。お互いの意見を否定せず、前向きに話し合うと何をやってもうまくいくし楽しかった。このころのチャキと僕は他の同級生もみんな認めるペアになっていた。まさに恋愛感情のない、ピュアな異性の友人になれたんだと思う。

学生時代 ~僕には異性の友人がいた~ 前編

夢中で仕事をやってきた。そして定年間近の64歳になった。教員をやってきたから学生から悩みの相談を受けることもある。僕は学生時代の経験から、がんばれ!とはいえず、「ストレスに押しつぶされそうになったら、これから頑張れるようになるためにも、今は少し休んだ方がいいかもしれないね。それと何でも話の出来る友達や先輩に相談してみるのもいいよ。」ということが多くなった。「近頃の学生は脆い、メンタルが弱い…」、ととやかく言う人がいるが、いつの時代も学生は大変なのだ。僕の学生時代を思い出してみても一見、華やかなように見えていて、内心では心が激しく揺れ動いていた。こんな時代に出会った友達は何かしら同じ苦労を共有しているから、久しぶりに会うと昔話に花が咲く。一生の友達になれる。でもその大切な僕の友達のうち、数人は悲しいことに亡くなっている。

実は僕は広島での高校時代、人前で話すことが全くできなくって、3年間、一度も女子とまともな会話ができなかったし、クラスで一番シャイな学生だった。これは極めて運動音痴、方向音痴、記憶力が鈍いことなどが、「何をやっても人の迷惑になる」という過度の不安につながって負のスパイラルに陥ってしまったことによるものだろう。このころの僕は頼りなく、リーダーシップをとれないどころか、人前に出て「失敗したらどうしよう」とネガティブに考えてばかりの少年だったのである。廊下に女子がかたまってワイワイガヤガヤしていると、その先のトイレに行きたいときも彼女たちを避けて、遠くのトイレに行っていたものだ。

大阪に出て下宿生活(風呂なし、共同トイレ、共同炊事場のほぼ長屋のようなもの)をすると共同生活のようなものなので、こんな極めておとなしい男の子にも、地方出身の友達ができるようになった。そして先輩たちが何も知らない僕にいろんな情報を教えてくれた。うれしかった。そして僕の同郷の広島の先輩から勧められるがままに古美術研究部、略称、古美研に入部した。そして古美研に入ると優しくて、あるいはかわいくてあこがれた女性先輩たちが僕に話しかけてくれて、少しずつ僕の「女性恐怖症」は緩解し、不器用ながらにも女性と話ができるようになってきた。そして同級生の女子とも。真っ暗だった高校時代の僕におさらばできる転機が訪れたと思った。

学生時代、特に3年生のころ、クラブの仲間でよくやっていた論議、「異性どうしの友達は成り立つか?」これには様々な考えがあって1つにはまとまらないが、僕には学生時代に異性の友達がいた(恋人ではない)。本名は「さきこ」だけれど、みんな「チャキ」と呼んでいた。入学時からいつも多くの友達に囲まれていて、笑いがあふれる会話をしていて、僕のようなおとなしくて「もてない君」の寄せ集めのようなグループにとっては交わりあうことのない、いわゆる「高嶺の花」のようなイメージを持っていた。このチャキがなぜか古美研にやや遅れて入ってきたのだ。

◇◇元年肥後腎薬の乱 テーマ決定?

「◇◇元年肥後腎薬の乱(RUN)」。ただし◇◇は未定で2019年4月に正式決定

テーマは僕が20種類くらい挙げ、熊本腎薬のメンバーに投票で決めてもらいました。その決まったテーマは「◇◇元年肥後腎薬の乱」でしたが、「壬申の乱」や「神風連の乱」「佐賀の乱」のように学会が乱れてはいけません。そこで「乱」に「RUN」のルビをつけました。平田自身がマラソン好き(自己記録3:19:59)。 そしてプログラム委員長の崇城大学・宮村重幸先生はサブスリーランナーで、ほんの10年前にも3時間を切ったバリバリの快速ランナーなのです。仙台大会以来、毎年のように学会の日曜日早朝には鈴鹿医療大・八重哲司先生と3人は走っています。2019年11月17日(日)の早朝は宮村先生の考えた熊本城をゆっくり1周するRUNをやります!記念Tシャツも作りたいですね。

そしてプログラム委員長の崇城大学・宮村重幸先生はサブスリーランナーで、ほんの10年前にも3時間を切ったバリバリの快速ランナーなのです。仙台大会以来、毎年のように学会の日曜日早朝には鈴鹿医療大・八重哲司先生と3人は走っています。2019年11月17日(日)の早朝は宮村先生の考えた熊本城をゆっくり1周するRUNをやります!記念Tシャツも作りたいですね。

奇しくも来年の大河ドラマは「いだてん」、熊本県玉名郡出身の日本初のオリンピックマラソンランナー・金栗四三さんが主役です。池井戸潤原作の「陸王」で話題になったマラソン足袋(地下足袋の改良版)を履いて、かつてはマラソンの世界記録を27分も縮める大記録2時間32分45秒で走ったすごい人です。1912年の第5回オリンピックはストックホルムで開催されましたが、当時のことですからシベリア鉄道で20日以上かけて到着。レース中に日射病で倒れ、農家で介抱されているうちに行方不明に。この「マラソン中に消えた日本人」は1967年にストックホルムに再び招待され、「日本の金栗、ただいまゴールイン。タイム、54年と8ヶ月6日5時間32分20秒3、これをもって第5回ストックホルムオリンピック大会の全日程を終了します」とアナウンスされたそうな。来年の大河ドラマは熊本県民ではなくても見逃せません。

話は長くなりましたが、なぜRUNかというとRUNはRevolutionary Understanding Nephrology and pharmacotherapyの略です。完全なこじつけではありますが、この学会で腎と薬物療法を革命的に理解しましょう! それともう1つ、「◇◇元年」の説明を忘れておりました。「◇◇元年肥後腎薬のRUN」は実は正式テーマではなく「◇◇元年」の◇◇に入る新元号は2019年の4月には決まるとのことです。正式なテーマは2019年4月まで待ちましょう。正式なポスターの完成もその時まで、待ちましょう。何になるなかなぁ・・・・。どんなポスターができるのかなぁ……。ワクワク。ドキドキ。

それともう1つ、「◇◇元年」の説明を忘れておりました。「◇◇元年肥後腎薬のRUN」は実は正式テーマではなく「◇◇元年」の◇◇に入る新元号は2019年の4月には決まるとのことです。正式なテーマは2019年4月まで待ちましょう。正式なポスターの完成もその時まで、待ちましょう。何になるなかなぁ・・・・。どんなポスターができるのかなぁ……。ワクワク。ドキドキ。

※写真右上:2005年10月仙台市街で宮村先生・八重先生と

※写真左下:2017年7月熊本の安全性学会で宮村先生、長谷川先生、宮崎の若い先生方と

第13回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2018

大会長 平田純生

熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター長・臨床薬理学分野教授

第13回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会を2019年11月15日(金)の夜から17日(日)の3日間、新設の熊本城ホールにおいて開催する運びとなりました。

日本腎臓病薬物療法学会はこれまで一貫して、①腎機能低下患者の中毒性副作用の防止、②薬剤性腎障害の防止、③適切な服薬指導による腎機能悪化防止・心血管合併症の予防、④透析患者の合併症に対する最適な薬物治療の提供を推進してまいりました。蛇足にはなりますが、本会の前身である「関西腎と薬剤研究会」が結成されて奇しくも20年の歳月が流れようとしていますが、この間に全国の有志が結集して研究会、学会に成長したことは感慨に堪えません。

本大会のテーマは「○○元年肥後腎薬の乱(RUN)」。○○は新しい元号を入れる予定ですが、学会が乱れてはいけませんので「乱」ではなく「RUN」のルビをつけさせていただきました。2019年のNHKの大河ドラマは「いだてん」です。オリンピックに初参加した熊本県玉名郡出身のマラソンランナー金栗四三氏にあやかり、肥後・熊本のメンバーの総力を結集して活気ある学会、今までにない学会を開催したいと思います。

15日(金)の夜には理事長講演「朝まで平田塾」、16日には熊本大学腎臓内科の向山政志先生、東京大学腎臓内科の南学正臣先生による特別講演、さらに数々の教育講演、シンポジウム、ワークショップなど、「わかりやすい」から「最先端」まで多彩なプログラムを予定しており鋭意準備を進めております。

完成したばかりの熊本城ホールで開催されるこの学会には医療現場に携わるスタッフやアカデミア、学生、製薬企業など多くの職種の皆様にご参集いただき、活発な討論や知識の吸収を通じて、より良い薬物療法を推進し、社会に貢献する学会を目指して努力する所存でございます。

この大会が腎臓病の薬物療法の新たな時代のステップになることを祈念し、多くの皆様のご参加をお待ち申し上げております。